Il y a certains termes que l’on peine à traduire dans toutes leurs nuances. Souvent car ils désignent un phénomène propre à une culture ou un pays. C’est le cas de neijuan, en chinois. Littéralement « involution » – ou « spirale d’évolution vers l’intérieur » – ce mot est employé pour désigner la compétition exacerbée entre industriels chinois qui font pression sur leurs prix. Un symbole du malaise économique du pays et de la frustration qu’il engendre.

Jusqu’à récemment, la trajectoire de la Chine était spectaculaire. Pendant de nombreuses années, elle a affiché une croissance à deux chiffres, s’imposant comme la locomotive de l’économie mondiale. Le fossé avec les Etats-Unis s’est considérablement réduit. Alors qu’au début des années 1990 son PIB équivalait à moins d’un dixième de l’américain, il en représentait plus de 60 % en 2024. A tel point que certains experts, dont l’ancien économiste de la Banque mondiale Justin Lin Yi Fu, ont assuré que l’économie chinoise détrônerait les Etats-Unis aux alentours de 2030.

LIRE AUSSI : La Chine devant les Etats-Unis en 2049 ? Un objectif plus que jamais contrarié

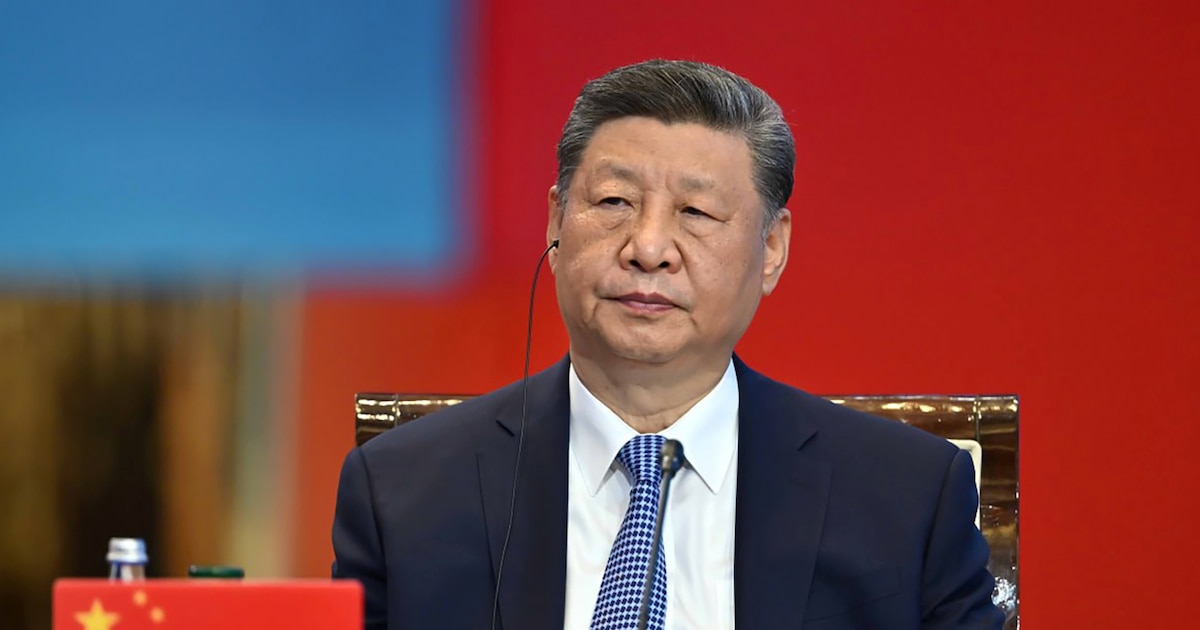

Comme souvent, le constat dépend de la focale. En parité de pouvoir d’achat, l’Empire du Milieu fait déjà la course en tête. Mais en termes de richesse totale en dollars courants – et d’autant plus en PIB par habitant – c’est une autre histoire. Le président Xi Jinping a récemment fixé l’échéance du dépassement à 2049, date du centenaire de la République Populaire de Chine. Mi-juillet, le pays s’est félicité d’un taux de croissance supérieur aux attentes. En cause, un effet d’anticipation des droits de douane qui a stimulé les exportations au deuxième trimestre. Mais à moyen terme, le rythme annuel devrait marquer le pas, se limitant à 4 % en 2025 – en deçà de l’objectif de 5 % brandi par Pékin – et à 3,7 % en 2029, d’après les estimations du FMI.

Un modèle à bout de souffle

La Chine le sait, son moteur – l’industrie manufacturière à bas coût – n’est pas éternel. D’abord parce que le coût du travail a augmenté. D’autres pays asiatiques, comme le Vietnam ou l’Indonésie, déploient depuis des années une main-d’œuvre plus compétitive. Mais aussi car le pari de l’investissement massif se heurte au déclin des taux de rendement. En résumé, il devient plus difficile de générer de la croissance à partir d’une unité d’investissement supplémentaire. Pour cause, l’allocation du capital, déclinée en fonction de priorités fixées par le Parti, est loin d’être optimale.

« Le modèle chinois devient de plus en plus « brejnévien » : la productivité et la rentabilité ex-ante du capital – avant prise en compte des subventions publiques – sont extrêmement faibles, explique Raphael Gallardo, chef économiste à Carmignac. Les secteurs privilégiés, comme le manufacturier aujourd’hui, voient leur rentabilité soutenue artificiellement par les commandes et subventions publiques, ainsi qu’un accès prioritaire au crédit bancaire, le tout financé par un déficit budgétaire à deux chiffres. Sur le long terme, un système capitaliste – aussi imparfait soit-il aux États-Unis – restera supérieur dans l’allocation des ressources rares à une économie où le capital est alloué de façon politique au travers de plans quinquennaux. »

LIRE AUSSI : BAII, la banque aux deux visages : chantre du multilatéralisme ou faux nez de Pékin ?

Alors que le soutien reste obstinément orienté vers l’offre, la demande ne suit pas. Faute de véritable système social, les ménages chinois se constituent une épargne de précaution. Les bouleversements liés au Covid et à la crise immobilière n’ont fait qu’accentuer la tendance, et les quelques aides annoncées par le Parti n’ont pas suffi à inverser la vapeur. Gare aux pressions déflationnistes, alimentées par la surcapacité de production et la consommation en berne. « Alors que nous estimons la croissance potentielle de la Chine à 4,3 %, la croissance nominale est plutôt de l’ordre de 4 % car la déflation s’installe de plus en plus dans l’économie, observe Jeremy Zook, qui couvre l’Asie chez Fitch Ratings. Et si la Chine n’est pas en mesure de mettre en œuvre des mesures politiques pour inverser cette tendance déflationniste, dépasser les États-Unis dans les années à venir pourrait se révéler plus difficile ».

Conscient de ses faiblesses, Pékin s’efforce de monter en gamme. Sa politique industrielle se focalise désormais sur les secteurs plus avancés, tels que les voitures électriques ou les panneaux solaires. Mais l’intensification de la guerre commerciale complique la donne. De nombreux partenaires de la Chine refusent d’être un exutoire pour ses produits à bas coûts et se ferment progressivement. « Avec les différends commerciaux actuels, il n’est pas garanti que la Chine aura accès aux plus grands marchés du monde, à savoir l’Europe et les États-Unis », pointe Alexander Brown, chercheur au Mercator Institute for Chinese Studies (Merics). Les exportateurs chinois, dont les marges sont déjà étroites, se retrouvent encore plus sous pression pour baisser leurs prix.

La Chine piégée ?

La Chine se retrouve dans un schéma bien connu : le « piège du revenu intermédiaire ». Un concept de la Banque mondiale associé à ces pays émergents qui connaissent une phase de décollage économique avant de voir leur productivité stagner si l’innovation ne prend pas le relais. Quelque 108 pays – comme le Brésil ou la Turquie – sont concernés. D’autres, comme la Corée du Sud ou la Pologne, ont réussi à s’en extirper. La Chine, officiellement catégorisée comme un pays à « revenu intermédiaire supérieur », se trouve à un tournant.

Sur le plan technologique, ses progrès sont indéniables. L’épisode Deepseek, en début d’année, a montré à l’Amérique que dans la course à l’intelligence artificielle, elle doit faire face à la concurrence chinoise. Malgré tout, les restrictions américaines à l’exportation des puces avancées mettent en lumière la dépendance persistante de la Chine aux technologies occidentales. Surtout, « les États-Unis gardent un avantage dans la capacité à transformer l’innovation scientifique en technologie commercialisable », souligne Raphael Gallardo. Dans les années 1980, c’est le Japon qui menait la danse : l’essor du pays et ses progrès technologiques, notamment avec l’invention du Walkman, laissaient espérer un rattrapage vis-à-vis des Etats-Unis. Mais le rêve ne s’est pas réalisé : « le Japon n’a pas la capacité des Etats-Unis à valoriser le capital scientifique via l’innovation produit et le marketing, au travers d’un écosystème efficient alliant universités, fonds publics et capital-risque », explique Raphael Gallardo.

LIRE AUSSI : Donald Trump face à Xi Jinping : les trois folies de sa guerre technologique à la Chine

Par ailleurs, le climat des affaires est loin d’être optimal pour favoriser l’innovation. « Depuis 2021, la consommation des ménages et la confiance des entreprises ont été fortement abîmées, souligne Florent Wabont, économiste à Ecofi. Le nombre de transactions dans le capital-investissement a baissé et le capital-risque [NDLR : financement des jeunes entreprises] connaît une période difficile. Or pour innover, cet esprit entrepreneurial est nécessaire ». Autre faille : le fort taux de chômage chez les jeunes. Pékin avait suspendu la publication de cet indicateur en 2023 alors qu’il dépassait les 20 %… avant d’en changer la méthodologie de collecte.

LIRE AUSSI : « La Chine écrase tout » : comment Pékin fait main basse sur les mines du monde entier

Certains signaux sont néanmoins encourageants. « La Chine est la seule économie importante où la part des salaires dans le PIB est en hausse, relève Nicholas Lardy, chercheur associé au Peterson Institute. Non seulement la part de la consommation dans le PIB augmente depuis 2010, mais une plus grande partie de ces dépenses est orientée vers les services, qui deviennent progressivement un nouveau moteur de croissance. » Plusieurs défis demeurent. Notamment en matière de respect des droits de propriété intellectuelle – un élément clé pour un système d’innovation efficace. Ou encore en termes de ressources humaines. « Certes, la Chine produit cinq millions d’ingénieurs par an, mais sa natalité s’est effondrée et le pays n’a pas la même capacité que les Etats-Unis à attirer les talents scientifiques et entrepreneuriaux, ou à intégrer de façon productive une main-d’œuvre peu qualifiée », nuance Raphael Gallardo.

Le véritable talon d’Achille de la Chine est sa démographie. La politique de l’enfant unique, bien qu’interrompue, a laissé des traces. En 2024, la population chinoise avait diminué pour la troisième année consécutive. Et d’ici 2050, elle aura reculé de près de 100 millions, selon les estimations de l’ONU. Résultat : la main-d’œuvre décline. Sans gains substantiels de productivité, le pays risque de devenir vieux avant d’être riche.

.