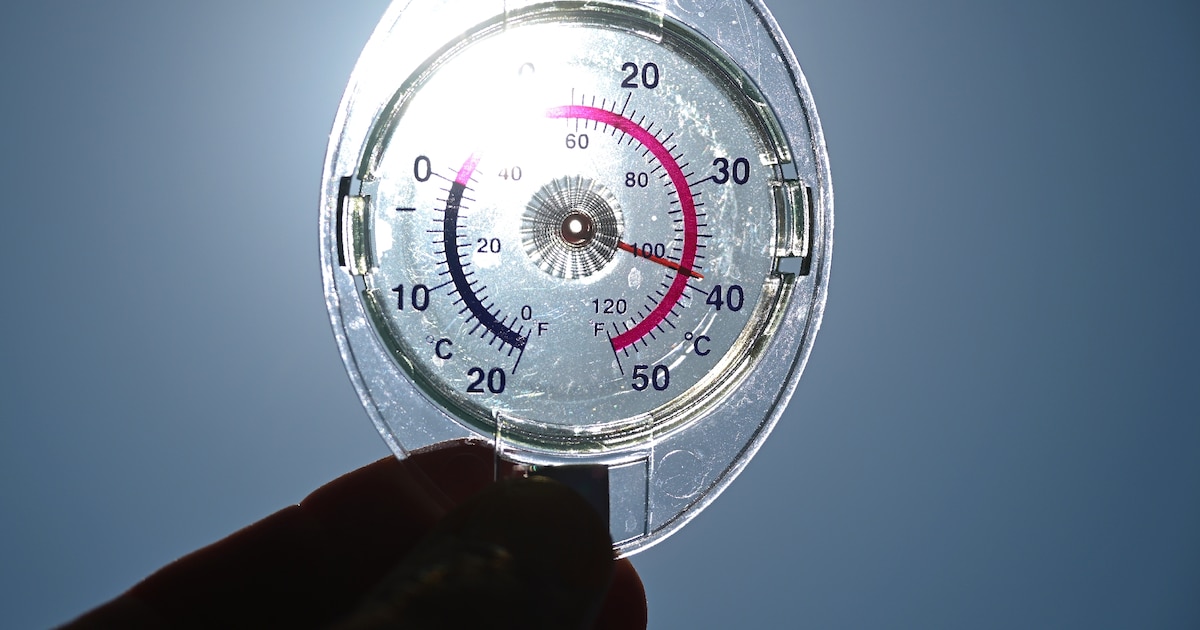

Mardi 12 août, seize départements du sud de la France seront placés en vigilance rouge canicule : douze départements du Sud-Ouest déjà concernés ce lundi, ainsi que quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes où le mercure devrait atteindre de très haut niveaux. 37°C sont attendus à Bordeaux, 38°C à Toulouse et jusqu’à 39°C à Lyon ou Montélimar, des températures qui dépassent largement ce qu’on appelle les « normales de saison ». Cet indicateur, très présent dans le discours médiatique, est calculé à partir d’une moyenne des températures enregistrées sur un territoire donné, au cours d’une période de 30 ans. Autrement dit, la « normale de saison » ne sera pas la même à Lille, à Paris ou à Marseille.

La période de référence utilisée depuis juin 2022 correspond à trois décennies qui courent de 1991 à 2020. Tous les dix ans, Météo France actualise ses données pour tenir compte du réchauffement climatique. Et ce mode de calcul n’est pas propre à l’Hexagone : il découle d’une série de recommandations de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) qui suggère une mise à jour décennale de ces standards depuis 1956.

LIRE AUSSI : « L’administration Trump a produit un torchon » : des scientifiques étrillent un rapport sur le climat

Pour être plus précis encore, l’institution définit deux objectifs à ce calcul des normales. Elle doit, d’une part, permettre d’anticiper les conditions météorologiques à court terme – c’est typiquement ce que prend en compte Météo France dans sa définition des canicules ou des vagues de chaleur par exemple -, ce qui suppose d’actualiser régulièrement le référentiel. Elle doit aussi par ailleurs permettre des comparaisons sur le long terme ; l’OMM préconise pour cela d’utiliser systématiquement la période 1961-1990. Il est ainsi plus aisé de mettre en évidence le réchauffement climatique en recensant les écarts par rapport à cette période de référence.

En plus de ces périodes standardisées décrites par l’OMM, certains pays d’Europe ont adopté un mode de calcule en « périodes glissantes ». Cela signifique qu’ils utilisent toujours une période de 30 ans pour définir les « normales », mais cette période évolue d’année en année. C’est le cas de certains instituts météorologiques nationaux, notamment en Scandinavie.

Des normales anormales

En prêtant attention aux bulletins météo ces derniers temps, vous avez peut-être eu l’impression que les températures étaient presque systématiquement supérieures aux « normales de saison ». Dans une note de 2022 qui justifiait le changement de référentiel, Météo-France explique que ces nouvelles températures moyennes « sont cependant loin de décrire notre climat normal actuel ». La raison ? Des pics de chaleur très importants ont été enregistrés ces dernières années, notamment en 2019 et 2020, en partie compensés par les températures plus douces enregistrées il y a plus de trente ans.

« Des travaux de recherche sont en cours » signale encore l’institut météorologique, afin de rapprocher le référentiel du climat observable aujourd’hui.