1985 : des bornes aux sculptures, un projet allemand

C’est en 1985 que naît officiellement le projet des Menhirs de l’Europe. L’initiative du projet est une idée du sculpteur allemand Paul Schneider (1927-2021), originaire de Merzig dans la Sarre. Membre du Symposium International de Sculpture (créé en 1959 par Karl Prantl à Sankt Margarethen im Burgenland en Autriche), il a le désir de créer sa propre structure.

L’idée vient au sculpteur lors d’une promenade sur la route frontalière à Silwingen (quartier de Merzig). « J’y ai découvert des bornes frontières », racontera t-il plus tard « et là où il y a de petites bornes, il peut y en avoir de plus grandes »*.

Paul Schneider parle de son idée à Jürgen Schreier, un homme politique local, futur ministre de la culture. « Nous avons conclu un accord autour d’un saucisson cervelas et d’une bouteille de vin rouge, dans une l’auberge à Launstroff, en Lorraine. L’aubergiste jouait « Lili Marlen » au piano »*.

L’association « Steine an der Grenze » (« Pierres sur la Frontière ») est créée le 11 février 1985. Jürgen Schreier en est le président, Alfred Diwersy (directeur de la culture de Merzig) le trésorier, Ute von Boch la secrétaire.

*Source : article du Saarbrücker Zeitung, 06 avril 2010

La philosophie du projet

Le site du projet est un « no man’s land » ne figurant pas sur les cartes, un simple chemin de terre qui trace la limite administrative entre la France et l’Allemagne. Tous les 100 mètres, on y découvre des bornes datées de 1830, portant alternativement les inscription F (France) et D (Deutschland).

Paul Schneider explique avoir voulu créer une route de sculpture, une ligne artistique, un symbole d’ouverture, de rapprochement des hommes et des nationalités séparées par des frontières depuis des siècles. La route des menhirs, qui célèbre l’amitié franco-allemande, « ciment indispensable à la construction tant souhaitée de l’Europe », dira un français. Jürgen Schreier rajoute : « Ici, dans ces prairies et terrains labourés, et non devant un mur et des barbelés, les hommes pourront voir comment peuvent être les frontières… »

1986 : le premier symposium

L’association invite sept sculpteurs à inaugurer son projet en 1986. Le premier symposium réunit Mark Linder (Strasbourg), Karl Prantl (Autriche), Claudia Amann (Suisse), Jeannot Bewing (Luxembourg), Hawoli (Hans-Wolfgang Lingemann (Allemagne), Thomas Wojciekoxicz (Allemagne) et Paul Schneider. Les artistes sont logés dans un hôtel à Wellingen, et auront deux mois pour réaliser leur sculpture.

Sept pierres rosâtres sont extraites d’un bloc de 8 tonnes en provenance de Munstereifeld (montagne entre Trèves et Coblence), et sont implantées à l’aide d’une grue entre Wellingen et Launstroff.

Le 15 août 1986, l’inauguration officielle a lieu à Launstroff, en présence de Diether Breitenbach, ministre sarrois de la culture et de l’enseignement, porteur d’un chèque de 30 000 marks, représentant les bénéfices du loto sarrois, pour financer l’opération.

Sont aussi présents Hans Muller, député fédéral, Jürgen Schreier, président de l’association, Albert Harter, maire de Launstroff, Jean-Marie Demange, député de Moselle, et Henri Ferretti vice-président du conseil général. On aperçoit aussi Christa 1ère, Reine du Vin, Marlina 1ère, Reine du Cidre, et Yvette Soumann, Miss Val Sierckois. La Musique de Budingen (Sarre) et celle du 6e Régiment de Dragon (stationné à Saarburg RFA) animent la manifestation. Une dizaine d’écologistes antinucléaires allemands viennent déployer une banderole sans troubler la fête.

Cinq sculptures sont terminées à l’issue de ce premier symposium, celles de Karl Prantl et Paul Schneider étant achevées l’année suivante.

1986 : inauguration du premier symposium de sculpture de l’association Steine an der Grenze, à Launstroff (Photo RL)

1986-1992 : sept symposiums

La majorité des œuvres des Menhirs de l’Europe sont créées au cours des sept symposiums de sculpture, lors des premières années de l’histoire du site.

1987 : le second symposium, voit l’achèvement des œuvres de Karl Prantl et Paul Schneider, et la création de celles de Levan Mkheidze (Géorgie, URSS) et Philip Rickey (USA).

1988 : la troisième itération de l’événement invite Miloslav Chlupáč (République Tchèque), Bertrand Ney (Luxembourg), et Kubach-Wilmsen (Allemagne) à composer leurs sculptures. Le quatrième invité, Volker Baumgart, originaire de RDA (Deutsche Demokratische Republik), n’a pas obtenu son visa à temps pour venir. Sa pierre est tout de même installée, et sur une pancarte on peut lire : « Cette pierre est restée dans cet état parce que le mot liberté n’a pas encore passé toutes les frontières ».

Lors du troisième symposium en 1988, le choix de l’artiste tchèque Miloslav Chlupáč de travailler deux colonnes de pierre va entrer dans l’histoire du lieu. Les paysans locaux y ont tout de suite vu un couple, et en 2000, notre photographe immortalisait le baiser de deux amoureux, Catherine Bohr et Stéphane Soumann, cliché devenu fameux. L’œuvre de Chlupáč est depuis la sculpture la plus photographiée du site.

1989 : deux artistes honorent le quatrième symposium. Volker Baumgart, empêché par les autorité de la RDA de venir l’année précédente, a finalement obtenu son visa, et travaille en compagnie de Willi Bauer, RFA.

C’est aussi l’année des tensions et de l’apaisement. Depuis quatre ans, la totalité de l’opération est financée par l’Allemagne, aidée à deux reprises par le Grand Duché du Luxembourg. Si les français sont enthousiastes et délèguent volontiers des officiels aux inaugurations, ils ne déboursent pas un sou et cela commence à agacer les organisateurs. Les élus français expliquent avoir moyennement apprécié la présence des antinucléaires en 1986 et se plaignent d’un manque de concertation, mais promettent des aides financière pour l’année suivante.

1990 : en janvier, l’association française « Les Menhirs de l’Europe » est (enfin) créée, et le cinquième symposium voit arriver la promesse d’une subvention de 50 000 francs de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Lorraine. Trois sculpteurs interviennent cette année : l’allemand Thomas Link, l’autrichien Peter Paszkiewicz, qui réalisera deux œuvres, et l’israélienne Miriam Karoly. C’est aussi l’année de la signature de la Convention d’application des accords de Schengen, votée le 19 juin 1990.

Article du Républicain Lorrain, 16 août 1990 (Photo JBD)

1991 : en janvier, Denis Hourt, photographe et correspondant du Républicain Lorrain, présente une exposition de photographies des dix-huit menhirs déjà réalisés, au Café des Arts, à Thionville.

Le sixième symposium, organisé cette fois par l’association française « Les Menhirs de l’Europe », accueille les deux premiers artistes français, François Nadaud-Guilloton et Toun, alias Antoine Dihé, ainsi que le hollandais Gerard van Rooy et le japonais Hiroshi Mikami.

1992 : Eileen McDonagh (Irlande), Knut Wold (Norvège), Gerard Höweler (Pays-Bas) et Zoë de l‘lsle Whittier (France) sont les créateurs invités du septième et dernier symposium. La française, dont l’œuvre est une commande du Conseil Général de la Moselle, la réalise en pierre de Jaumont, directement dans la carrière de Malancourt-la-Montagne. Sa sculpture est offerte dans le cadre du jumelage entre le Conseil Général de la Moselle et le Landkreistag de la Sarre, et inaugurée en novembre.

1993-1999 : le début de la fin

Avec la fin des symposiums de sculpture commence une période de latence. La municipalité de Launstroff organise chaque année une Fête des Menhirs franco-allemande, mais les contributions artistiques s’amenuisent. Le site est désormais principalement géré par les français.

1993 : un seul sculpteur, l’ukrainien Vassil Iaritch, vient réaliser une œuvre.

1996 : le français Alain Mila sculpte son « Rêve bleu ». C’est l’année du dixième anniversaire des Menhirs de l’Europe, mais aussi la dernière sculpture de la fin du siècle. Il faudra attendre neuf ans avant de voir le site s’enrichir de nouvelles sculptures.

1999 : invitée par l’association à venir créer une œuvre, l’artiste parisienne Suzel Galia sculpte son « Eclipse », dans la pierre de Jaumont à l’entrée du Château de Malbrouck, à Manderen, à l’occasion de l’éclipse solaire du 11 août 1999. La sculpture devait rejoindre les menhirs, mais il est décidé au dernier moment de la laisser sur le lieu de sa création.

2005-2010 : nouveau souffle

Une courte période de regain, à l’initiative de Denis Hourt, président de l’association Menhirs de l’Europe, se déploie pendant six ans. Cinq nouvelles sculptures viennent enrichir le site et lui donner une nouvelle visibilité.

2005 : Les deux premières nouvelles œuvres sont un puissant appel à la paix. Créées par Moshe Shek (Israël) et Ahmad Canaan (Palestine), elles sont disposées l’une à côté de l’autre. « Vous savez, les peuples israélien et palestinien en ont marre de se faire la guerre ! Ils sont comme tous les autres peuples de la planète : ils préféreraient se la couler douce et profiter des bonnes choses de la vie, plutôt que de se faire sans cesse des misères ! », dit Moshe Shek. A quoi Ahmad Canaan répond : « C’est vrai, Palestiniens, Israéliens, c’est la même chose… La seule différence, c’est que les uns sont juifs et les autres musulmans. Mais au fond, ils ne devraient avoir aucun problème à vivre ensemble et à s’entendre… »

Ahmad Canaan et Mosche Shek, artistes palestinien et israélien, lors de l’installation de leurs oeuvres (Photo Pierre Heckler)

2007 : Leo Kornbrust (Allemagne), ancien professeur de l’académie des Beaux Arts de Munich, réalise son œuvre, intitulée « Sprich strenger Stein » ou « Stein und Poesie ».

2008 : Deux sculpteurs allemands, Herbert Lankl et Herbert Wurm, sont les invités de l’année. Herbert Lankl explique son œuvre : « C’est une forme de bateau. Chacun peut imaginer ce qu’il peut transporter. Ensuite je vais polir sa surface pour que s’y reflètent le soleil et le ciel. » :

2009 : le français Sylvain Divo propose « Le Tourbillon », une sculpture syncrétique, une sorte de table d’orientation qui reprend l’ensemble des réalisations en miniature, avec le circuit matérialisé en fer forgé par Louis Théobald.

2010 : L’artiste italienne Maria Claudia Farina est l’autrice de la trente-cinquième et dernière sculpture, un cercle de pierre, à l’entrée de Wellingen.

2010-aujourd’hui

Sans nouvelle contribution depuis 2010, le site a continué a célébrer la Fête des Menhirs de l’Europe jusqu’en 2014, avant l’extinction des activités et la mise en sommeil de l’association. Reprise par de nouveaux membres en 2022, l’association propose désormais une Course des Menhirs, en collaboration avec des associations locales.

En 2018, le parc éolien Launstroff-Waldwisse est construit, qui vient radicalement changer la vue de la route des menhirs.

En mai 2023, Silvain Divo dirige la réalisation du « Soleil », une sculpture assemblée avec des élèves de l’école de Manderen-Ritzing, qui orne un verger dans la commune de Launstroff. L’œuvre ne fait pas officiellement partie des menhirs.

En 2025, la municipalité de Laustroff renouvelle la signalétique des Menhirs de l’Europe, avec de nouveaux panneaux. Des cartels sont prévus pour identifier et documenter les œuvres de la route. Le 22 juin, une marche organisée avec les voisins allemands aura lieu, ainsi qu’une Fête des menhirs, les 14 et 15 août…

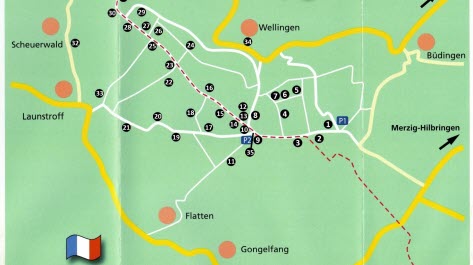

Le Sentier des Menhirs de l’Europe : plan et liste des œuvres

01 Hawoli (Hans-Wolfgang Lingemann) (Allemagne) (1986), sans titre

02 Marc Linder, France (1986), « Sonnenwende » (« Solstice »)

03 Thomas Wojciechowicz, Allemagne (1986), sans titre, dalles sur une borne de 1830

04 Paul Schneider, Allemagne (1987), « Der Drei gewidmet » (« Dédié aux Trois »)

05 Knut Wold, Norvège (1992), sans titre

06 Herbert Wurm, Allemagne (2008), « Hohe Säule » (« Grand pilier »)

07 Herbert Lankl, Allemagne (2008), sans titre

08 Karl Prantl, Autriche (1987), « Stein zur Meditation » (« Pierre pour la méditation »)

09 Levan Mkheidze, Géorgie (1987), sans titre

10 Jeannot Bewing, Luxembourg (1986), « Visierstein » (« Pierre de visée »)

11 Gerard Höweler, Pays-Bas (1992), sans titre

12 Moshe Shek, Israël (2005), sans titre

13 Ahmad Canaan, Palestine (2005), « The Wall in your Heads » (« Le mur dans vos têtes »)

14 Philip Rickey, USA (1987), sans titre

15 Volker Baumgart, RDA (1989), « Ein Stein für den Regenbogen » (« Une pierre pour l’arc-en-ciel »)

16 Claudia Ammann, Suisse (1986), sans titre

17 Miloslav Chlupáč, République Tchèque (1988), sans titre

18 Thomas Link, Allemagne (1990), sans titre

19 Gerard van Rooy, Pays-Bas (1991), sans titre

20 Hiroshi Mikami, Japon (1991), sans titre

21 Toun (Antoine Dihé), France (1991), sans titre

22 François Nadaud-Guilloton, France (1991), sans titre

23 Kubach-Wilmsen (Anna Maria Kubach-Wilmsen et Wolfgang Kubach), Allemagne (1988), « Le chemin intérieur »

24 Eileen McDonagh, Irlande (1992), sans titre

25 Miriam Karoly, Israël (1990), sans titre

26 Peter Paszkiewicz 2, Autriche (1990), sans titre

27 Bertrand Ney, Luxembourg (1988), sans titre

28 Peter Paszkiewicz 1, Autriche (1990), sans titre

29 Willi Bauer, Allemagne (1989), sans titre

30 Zoë de l‘lsle Whittier, France (1992), sans titre

31 Leo Kornbrust, Allemagne (2007), « Sprich strenger Stein » ou « Stein und Poesie »

32 Vassil laritch, Ukraine (1993), sans titre

33 Alain Mila, France (1996), « Le rêve bleu »

34 Maria Claudia Farina, Italie (2010), sans titre

35 Sylvain Divo, France (2009) « Le Tourbillon », table d’orientation

L’Institut pour l’Art Contemporain de la Sarre

Douze des photographies des oeuvres vous sont proposées avec l’aimable autorisation de l’Institut für Aktuelle Kunst im Saarland (Institut pour l’Art Contemporain de la Sarre).

Cet organisme, émanation de l’Hochschule der Bildenden Künste Saar (École supérieure des Beaux-Arts de la Sarre à Sarrebruck), propose entre autre une documentation complète sur les oeuvres produites par Steine an der Grenze / Menhirs de l’Europe.

-1743413192.jpg)