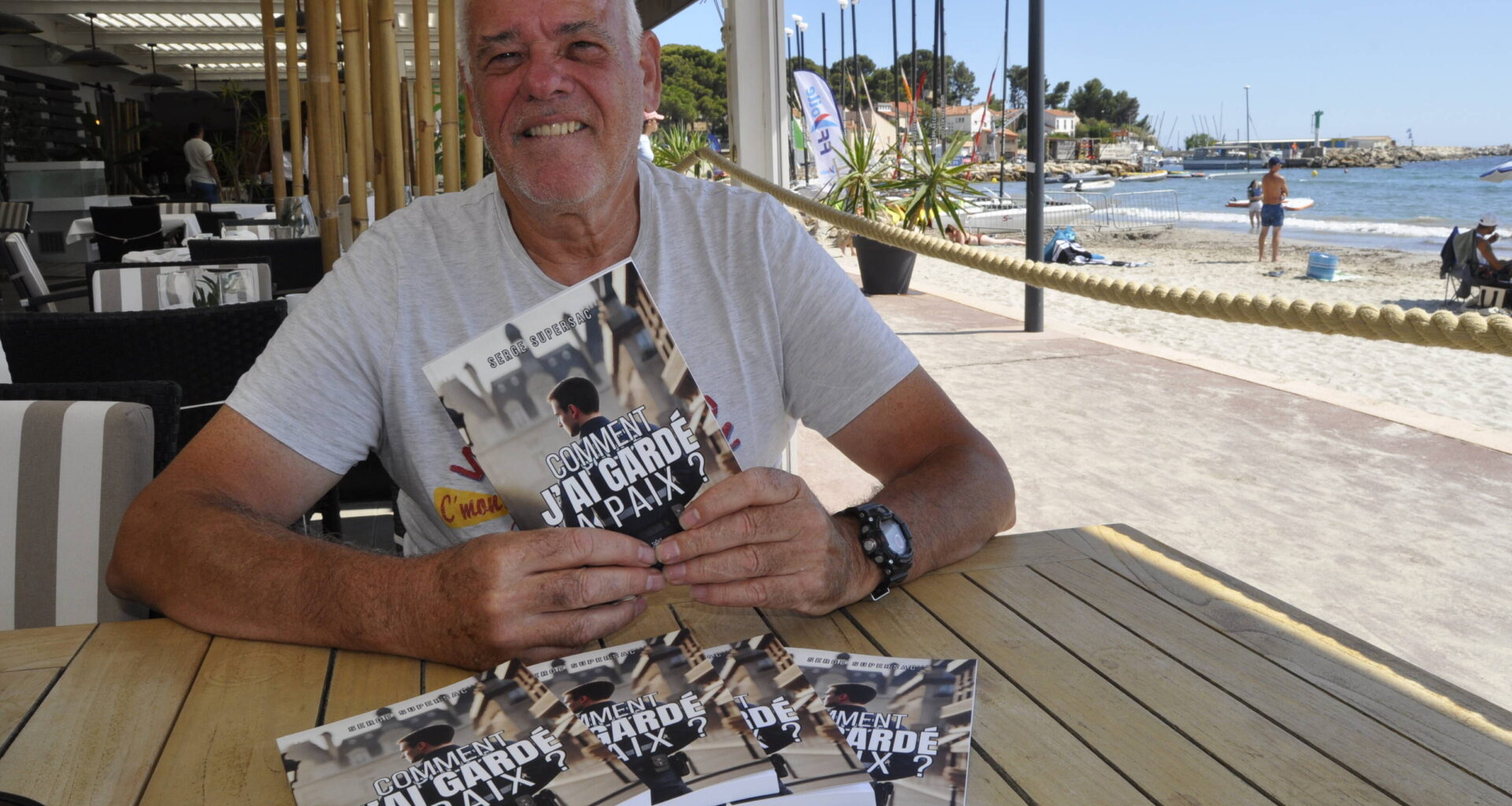

Il fut un temps militaire au sein de la Marine, mais c’est en tant que policier que Serge Supersac fit sa vie professionnelle. Ce retraité, passionné de plongée, garde encore aujourd’hui ce plaisir du rapport à l’humain, qui ne l’a jamais quitté tout au long de sa carrière. Dans son dernier ouvrage, paru ce mois-ci, Comment j’ai gardé la paix?, aux éditions Le Lys Bleu, Serge Supersac revient sur son parcours de policier au service de la population.

« J’ai fait 45 ans de carrière dans la police, raconte-t-il. C’est un métier qui m’a passionné, j’étais toujours soucieux de bien le faire. J’y ai acquis de nombreuses compétences et expériences du terrain, et terminé ma carrière à l’Institut national des hautes études de sécurité. Un institut de recherche rattaché au ministère de l’Intérieur qui s’occupe de faire des études de terrain, appuyé par cinq policiers, des sociologues, des politologues et des économistes. Ce métier m’aura passionné et appris jusqu’au bout. »

L’évolution du rôle des policiers depuis des siècles

Son premier ouvrage, Pour en finir avec les dealers (2010, Grasset), a été suivi en 2020 d’un second opus sur la prohibition, plus développé et sans contrainte d’écriture cette fois. L’écrivain seynois, dans son dernier livre, nous plonge dans le quotidien du policier de terrain, après avoir dressé une frise, très intéressante, sur l’évolution du rôle de la profession au fil de ces derniers siècles.

« Ce bouquin part d’un besoin d’écrire sur un sujet qui me touche depuis de très nombreuses années. Celui de la relation police/population. Je suis davantage dans la technique de police, plutôt que dans l’idéologie policière. Parce qu’il ne doit pas y avoir d’idéologie dans la police, lorsque l’on met en place des actions, ça fonctionne ou cela ne fonctionne pas, point barre. Un policier ne doit être ni gentil, ni méchant, il doit être efficace! Cette relation police/population, cela fait 25 ans que je travaille dessus. »

« Le problème d’aujourd’hui, c’est que la police de proximité doit répondre à des objectifs et passe moins de temps qu’avant à parler avec les habitants. Les instances s’abritent derrière un manque d’effectif, alors que ce n’est pas le cas. »

En 2015, Serge Supersac devient DCPP, Dispositif de cohésion police population; il mettra en application ce qu’il avait couché sur papier quelques années auparavant, à l’institut.

« C’est un drame que la police ait été instrumentalisée »

Dans Comment j’ai gardé la paix?, l’ancien policier revient aussi sur ses années en tant que réserviste, au sein des quartiers toulonnais de Sainte-Musse, de Pontcarral et de la Beaucaire. Huit années, non armé, seul, sur des terrains incandescents, dont il dépeint, bien loin des clichés, un tout autre visage du lien police/population.

« J’ai écrit de vraies histoires, que j’ai vécues sur le terrain, de mes débuts comme gardien de la paix à ma fin de carrière comme lanceur d’alerte. Des témoignages. Les gens étaient vraiment gentils avec moi. Vous savez, lorsque l’on entend dans les médias, comme lors de la campagne présidentielle de 2002, que les plaintes sont en hausse, c’est simplement que lorsque la population reprend confiance en la police, elle ose venir porter plainte, tout simplement. En aucun cas, cela provient d’un échec cuisant des opérations de forces de l’ordre sur place. C’est un drame pour la police d’avoir été instrumentalisée par les politiques depuis les années 1980. »

Le service public prenait tout son sens, de la mère de famille complètement larguée devant la convocation de son fils, au règlement de comptes avec filature et interpellation par la CRIM. Un poste isolé, qui jusqu’en 2022, servira de maillon fort sur la chaîne de la protection publique et de justice de proximité. Serge Supersac enchaîne avec enthousiasme les anecdotes vécues, dépeint les habitants qui l’ont touché et le milieu de cette profession exaltante, que l’écrivain affectionne encore aujourd’hui.

>Comment j’ai gardé la paix?, par Serge Supersac, aux Éditions Le Lys Bleu (19,90 euros) disponible dans toutes les librairies.