Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine s’apprêtent à se rencontrer en Alaska pour évoquer un cessez-le-feu en Ukraine, le choix de ce territoire n’est pas anodin. Symbole historique et lieu stratégique, l’Alaska renvoie à une relation ancienne et complexe entre les deux puissances.

Une terre russe devenue américaine

Avant d’être le 49e État américain, l’Alaska fut une colonie russe pendant plus d’un siècle. L’histoire commence en 1741, lorsque l’explorateur Vitus Bering, au service du tsar, atteint les côtes de l’Alaska. Ce territoire glacé révèle vite sa richesse : la traite des fourrures, notamment celles des loutres de mer, devient une aubaine pour l’Empire russe.

En 1784, les Russes fondent leur premier établissement permanent sur l’île de Kodiak. En 1804, Novo-Arkhangelsk (aujourd’hui Sitka) devient la capitale des possessions russes d’Amérique. Une colonie officiellement gérée par la Compagnie russo-américaine, mais confrontée à de nombreuses difficultés : isolement, résistance autochtone, maladies, pertes financières.

Après la guerre de Crimée et face à une économie fragilisée, le tsar Alexandre II décide de vendre ce territoire devenu trop coûteux. Le 30 mars 1867, les États-Unis achètent l’Alaska pour 7,2 millions de dollars. Une somme dérisoire, qui provoque moqueries et critiques à l’époque. Mais l’histoire donnera raison à Washington. Côté russe, la vente reste, pour certains, un sujet de regret. « Si l’Alaska était restée russe, elle serait aujourd’hui la plus riche région de la Fédération », déclarait l’historien Sergei Karpov en 2014.

Un choix hautement stratégique

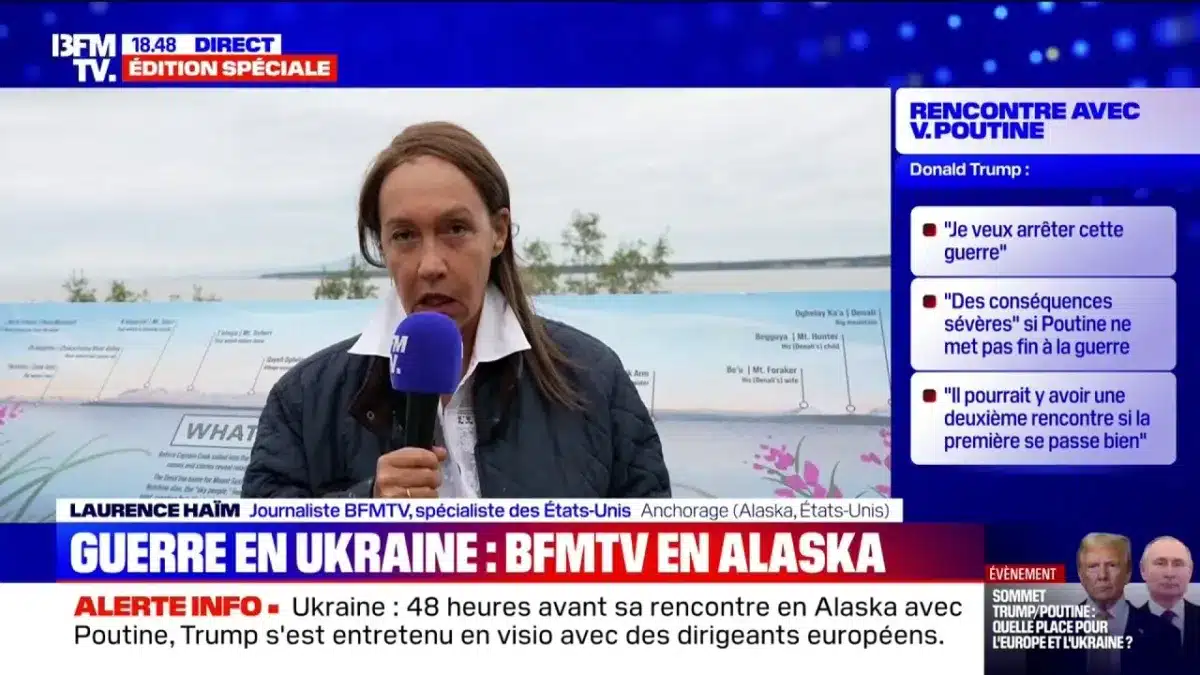

C’est dans ce décor chargé d’histoire que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se retrouver ce vendredi 15 août. L’objectif affiché : discuter d’un éventuel cessez-le-feu en Ukraine et aborder des enjeux de sécurité internationale. Une réunion inédite, tant sur le fond que sur la forme.

Le choix de l’Alaska interroge. Pourquoi se rencontrer dans cet État reculé, historiquement russe mais aujourd’hui bien américain ? Pour Yury Ushakov, conseiller diplomatique du Kremlin, c’est un choix « pragmatique ». L’Alaska est proche de la Russie, séparée seulement par le détroit de Béring. Elle est éloignée de Bruxelles, des institutions européennes… et de la Cour pénale internationale, dont les États-Unis ne reconnaissent pas l’autorité.

Mais il y a plus. Pour le politologue Pavel Felgenhauer, cette localisation n’est pas qu’une question logistique. « Faire ce sommet en Alaska, c’est raviver le souvenir d’un empire que la Russie n’a jamais cessé de pleurer », confie-t-il au Times.

En filigrane, le choix d’Anchorage renforce aussi un message géopolitique. « L’Alaska est aux antipodes de l’Ukraine, Trump et Poutine vont s’entendre sur les intérêts des pays européens, mais sans eux », résume Igor Delanoë, spécialiste des relations russo-américaines.

Une rencontre loin de l’Europe, mais pas du pouvoir

L’héritage russe est toujours visible en Alaska, églises orthodoxes, noms de lieux d’origine russe, patrimoine architectural. Jamais un dirigeant russe ne s’est rendu en Alaska, pas même du temps où elle était russe. La visite de Vladimir Poutine sera donc une première.

Accueillis sur la base militaire Elmendorf-Richardson, à Anchorage, les deux chefs d’État bénéficieront d’un haut niveau de sécurité. Le site, ultra-sécurisé, abrite plus de 6 000 militaires et compte deux pistes d’atterrissage.

Cette rencontre est également perçue comme un tournant diplomatique. Vladimir Poutine n’a plus mis les pieds aux États-Unis depuis 2015. Les observateurs s’attendaient à une réunion dans le Golfe, à Dubaï ou Riyad, habituels terrains de négociation. Le retour sur sol américain, même en Alaska, envoie un signal fort.

Enfin, cette réunion reflète un changement plus profond dans l’équilibre mondial. Loin de Bruxelles ou de Kiev, les grandes puissances redessinent leurs sphères d’influence. « Ce n’est plus l’Europe qui décide, les enjeux se jouent désormais dans le Pacifique », conclut Igor Delanoë.

Le sommet de l’Alaska, au-delà de son symbolisme, pourrait donc marquer un nouveau chapitre dans les relations Est-Ouest.

A lire aussi : Pourquoi des responsables russes exigent-ils la rétrocession de l’Alaska ?