Une équipe de

chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison révèle que les

agences spatiales mondiales, incluant la NASA et l’Administration

spatiale chinoise, ont fondamentalement mal compris la physique des

autres corps célestes lors de la conception de leurs rovers. Cette

erreur méthodologique majeure expliquerait pourquoi tant de

missions d’atterrissage échouent encore aujourd’hui. L’étude,

publiée dans le Journal of Field Robotics, remet en

question des décennies de pratiques établies dans l’exploration

spatiale.

L’énigme

des échecs répétés

Malgré les progrès

technologiques considérables, l’exploration robotique du système solaire demeure semée

d’embûches. Les atterrissages ratés sur la Lune se multiplient,

tandis que sur Mars, le rover Spirit de la NASA a connu une fin

prématurée après s’être enlisé dans du sable mou, ses roues ayant

percé une croûte superficielle plus fragile que prévu.

Ces incidents ne relèvent

pas de la malchance ou de défaillances techniques isolées. Ils

révèlent une lacune fondamentale dans notre approche de

l’exploration spatiale : une incompréhension systématique de la

façon dont la gravité réduite affecte non seulement nos machines,

mais aussi les surfaces sur lesquelles elles évoluent.

Une

approche de test défaillante depuis des décennies

Traditionnellement, les

agences spatiales testent leurs rovers dans des environnements

terrestres supposés analogues : déserts, terrains aménagés comme le

célèbre « Mars Yard » du Jet Propulsion Laboratory. Pour

compenser la gravité réduite de Mars (environ 38% de celle de la

Terre), les ingénieurs allègent leurs prototypes de test.

L’exemple du rover

Curiosity illustre parfaitement cette méthode : son prototype

terrestre fut délesté de 567 kilogrammes, passant de 907 à 340

kilogrammes pour reproduire son poids martien. Cette approche

semblait logique et fut appliquée pendant des années par toutes les

agences spatiales.

Bryan Martin, responsable

des logiciels de vol au JPL, résumait cette philosophie :

« Nous testons énormément pour déterminer ce qu’il faut

éviter. Ce que nous avons traversé en sécurité ici permet aux

pilotes de rovers de planifier leurs trajets sur

Mars. »

L’erreur

cachée dans l’équation

L’équipe de Dan Negrut a

identifié le défaut fatal de cette logique : en ne modifiant que la

masse du rover, les ingénieurs oublient que la gravité terrestre

continue d’agir sur le sol de test avec sa force normale. Résultat

: le terrain terrestre conserve une résistance et une cohésion

supérieures à ce qu’elles seraient réellement sur Mars ou la

Lune.

« L’idée est

simple rétrospectivement », explique Negrut.

« Nous devons considérer non seulement l’attraction

gravitationnelle sur le rover, mais aussi l’effet de la gravité sur

le sable pour mieux anticiper les performances

lunaires. »

Sur Mars, chaque particule

de poussière et de sable subit une attraction gravitationnelle

trois fois moindre que sur Terre. Cette différence modifie

radicalement les propriétés mécaniques du sol : sa limite

d’élasticité, sa résistance au cisaillement, sa capacité à

supporter le poids d’un rover.

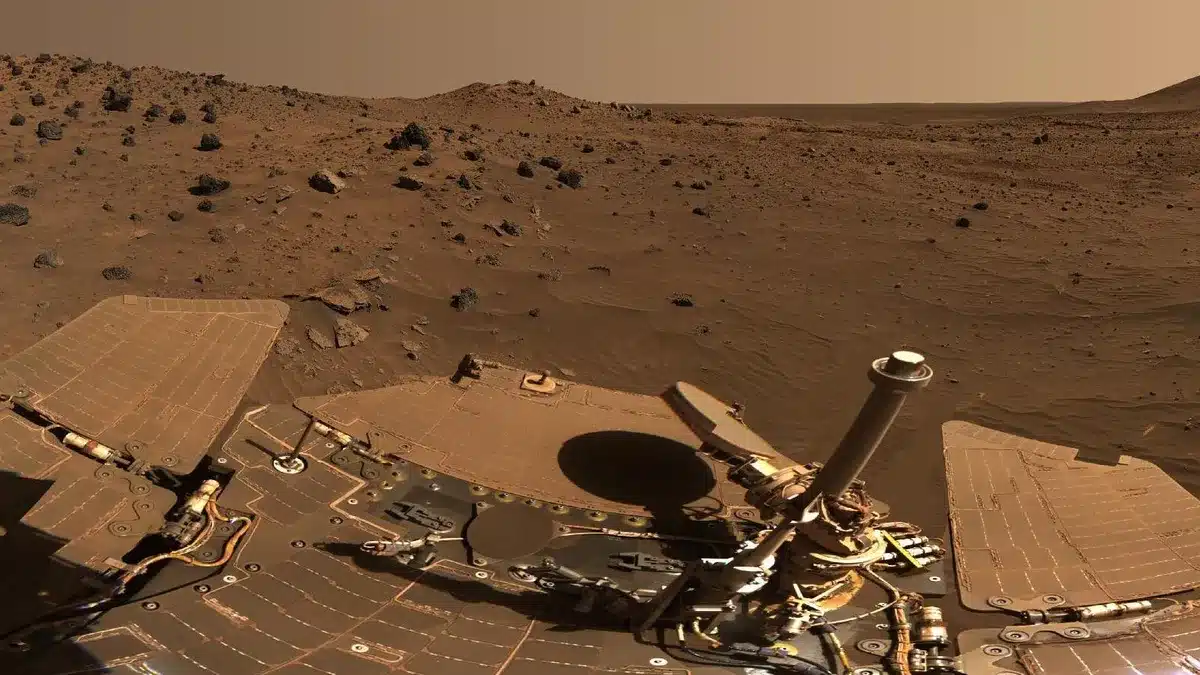

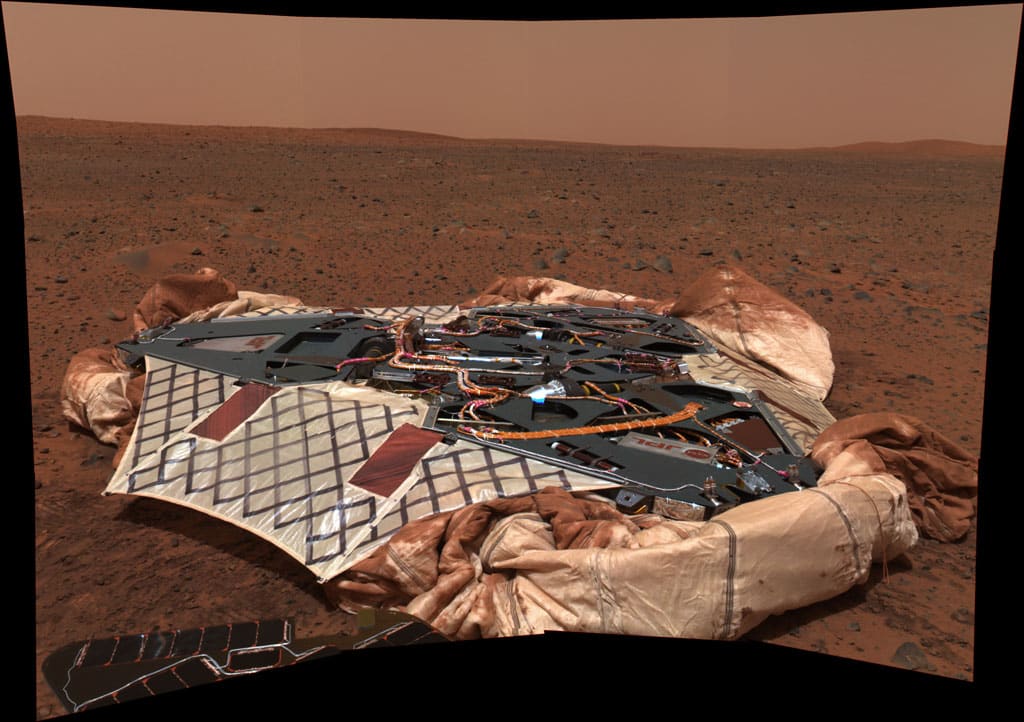

Photographie prise par le rover Spirit de son atterrisseur sur la

surface de Mars le 18/19 janvier 2004 (Spirit sol 16). Crédits :

NASA/JPLDes

simulations révélatrices

Travaillant sur la mission

VIPER (aujourd’hui annulée), l’équipe a utilisé Project Chrono, un

simulateur de physique open source. Les résultats ont révélé des

écarts significatifs entre les performances prévues lors des tests

terrestres et celles simulées dans des conditions lunaires

réalistes.

Ces simulations ont

également mis en évidence que les tests sur roues individuelles

fournissent des données plus fiables que ceux sur rovers complets,

et que la réduction de masse des prototypes pourrait même être

superflue dans certains cas.

« Le véhicule

nominal a produit les mêmes courbes de glissement en fonction de la

pente sur la Lune et sur Terre« , note l’étude, suggérant

que conserver la géométrie originale du rover pourrait être plus

pertinent que modifier sa masse.

Une

révolution méthodologique nécessaire

Cette découverte impose

une refonte complète des protocoles de test. Les futures missions

devront s’appuyer massivement sur des modèles de terramécanique

intégrant la physique des environnements à gravité réduite, plutôt

que sur des analogies terrestres approximatives.

L’enjeu dépasse la simple

amélioration des performances : chaque échec de mission représente

des centaines de millions d’euros perdus et des années de recherche

anéanties. Plus fondamentalement, ces erreurs ralentissent notre

compréhension scientifique du système solaire.

Vers une

nouvelle ère d’exploration

« Il existe

certains types d’applications pertinentes pour la NASA et

l’exploration planétaire que notre simulateur peut résoudre,

contrairement aux outils des grandes entreprises

technologiques« , souligne Negrut avec enthousiasme.

Cette révélation arrive à

un moment crucial, alors que l’exploration spatiale s’intensifie

avec les programmes Artemis, les missions martiennes chinoises et

les projets d’exploration des lunes de Jupiter et Saturne. Corriger

cette erreur fondamentale pourrait considérablement améliorer les

taux de succès des futures missions et accélérer notre expansion

dans le système solaire.

La leçon est claire :

explorer d’autres mondes exige de repenser entièrement notre

relation à la physique, même la plus élémentaire.