Le Royaume-Uni vient de subir le cinquième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, et de passer les six mois les plus secs depuis 1976. Résultat : cinq régions sont en état de sécheresse, et six autres traversent une période inhabituellement prolongée d’absence de précipitation, au risque d’être bientôt déclarées, elles aussi, en situation de sécheresse.

Pour faire face, des restrictions d’accès à l’eau ont été déclarées dans certaines zones, et le groupe national de lutte contre la sécheresse (National Drought Group) a appelé le grand public à suivre quelques recommandations simples.

Parmi elles, fermer les robinets, réparer les toilettes qui fuient, éviter d’arroser les pelouses… ou effacer ses vieux e-mails et ses vieilles images. En effet, justifie l’organisme dans un communiqué, « les centres de données nécessitent de larges volumes d’eau pour refroidir leurs systèmes ».

Le retour du come-back de la suppression des mails

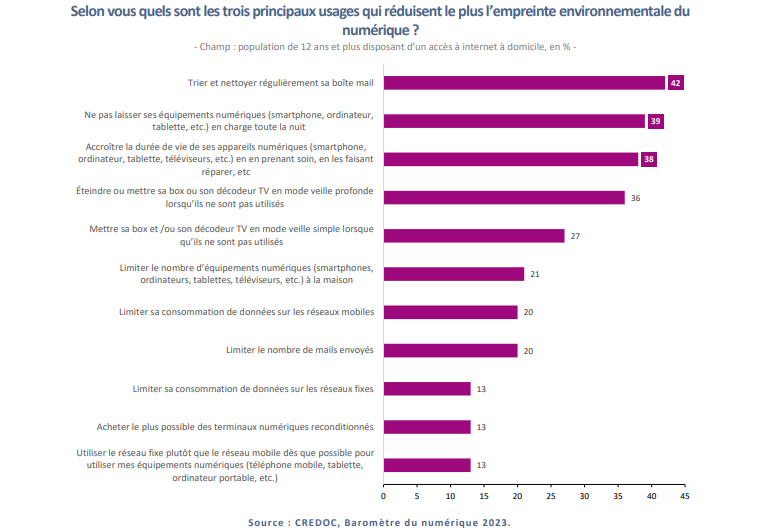

Cette idée à la vie dure auprès des internautes comme des politiques. L’année dernière, Arcep et Ademe publiaient leur baromètre du numérique : « la prise de conscience environnementale numérique n’en est qu’à ses balbutiements au sein de la population, les usages les plus efficaces n’étant pas les mieux repérés ». Selon l’observatoire, le tri et le nettoyage de sa boîte mail est plébiscité par 42 % des internautes, ne pas laisser ses équipements en charge toute la nuit par 39 % et augmenter de la durée de vie des appareils par 38 %.

« Parmi les trois principaux usages cités, seul l’un d’entre eux est ainsi de nature à avoir un impact notable sur l’empreinte environnementale du numérique » : ce n’est pas le tri des e-mails ni la charge de nuit, mais augmenter la durée de vie des terminaux (puisque leur empreinte vient en grande partie de la fabrication).

Pour Frédéric Bordage (Green IT), « les impacts ajoutés par cette action sont à peine compensés par le faible espace économisé sur les serveurs qui stockent ces courriels à distance », rappelle Le Monde dans un article intitulé « non, vider sa boîte e-mail n’est pas le geste le plus important pour l’environnement ».

Et puisqu’on parle de la place occupée par les emails, ne pourrait-on pas lutter contre le spam avec des emails en quantités astronomiques ? Les supprimer ou au moins les limiter fortement aurait à n’en pas douter une incidence sur la quasitotalité des boites emails.

Supprimer les vieilles correspondances ou freiner l’usage de l’IA ?

Si elle reste utilisée pour vulgariser les effets concrets de l’infrastructure et des usages numériques sur l’environnement, la proposition de supprimer des e-mails pour réduire ces impacts est donc ardemment contestée dans le champ technologique. Comme le détaillaient les chercheurs Thomas Beauvisage et Jean-Samuel Beuscart début 2023, la discussion se perpétue au fil des ans, fautes de chiffres consolidés qui permettent de s’assurer que chacun calcule la même chose lorsqu’ils s’agit d’estimer l’empreinte écologique de l’industrie.

L’urbaniste Cécile Diguet et la développeuse Anaïs Sparesotto expliquaient quant-à-elles à Next, dans la série Écosystème, que la multiplication des images et des vidéos avaient bien participé à accroître le poids des usages numériques sur les infrastructures numériques, donc l’impact de ces dernières sur la planète.

Surtout, depuis bientôt trois ans, une nouvelle pratique vient bousculer et effectivement démultiplier les impacts de la filière technologique : l’intelligence artificielle générative. L’entraînement comme l’utilisation de ces outils démultiplie aussi bien la consommation en énergie que celle en eau des centres de données.

Ces consommations varient néanmoins selon la zone géographique, ainsi que la taille et le fonctionnement des centres de données, entre autres paramètres. Certains data centers refroidissent leurs serveurs grâce à de l’air ; d’autres à des systèmes adiabatiques, c’est-à-dire à de l’eau ; d’autres encore, plus rares et plus petits, plongent leurs équipements dans l’huile.

Aux États-Unis, où les géants numériques recourent volontiers à l’eau pour refroidir leurs systèmes, utiliser GPT-3 reviendrait à consommer un demi-litre d’eau pour générer une dizaine de réponses, tandis qu’elles permettront d’en produire une trentaine aux Pays-Bas.

Quoi qu’il en soit, des hyperscalers (centre de données de très grande taille) comme les trois qu’Amazon est en train d’installer en Espagne peuvent consommer l’équivalent en eau de 230 hectares de cultures de maïs. Soulignons par ailleurs que l’essentiel de l’eau utilisée pour refroidir les centres de données qui recourent à ces technologies hydriques est, pour l’essentiel, potable.

Zone de croissance de l’IA

Si appeler à réduire les consommations hydriques des centres de données pour faire face à une sécheresse semble relativement neuf, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Royaume-Uni doit composer avec l’empreinte de ces bâtiments. À Londres, des projets de logements ont été suspendus en 2022 faute de pouvoir assurer leur approvisionnement en électricité.

Début 2025, le pays prévoyait tout de même des « Zones de croissance de l’IA », pensées pour faire du Royaume-Uni un leader dans le domaine. L’une de ces zones a notamment été prévue dans la région de Culham, près du premier nouveau lac de barrage construit sur les trente dernières années, pour alimenter en eau les habitants du Sud-est du pays, la région la plus exposée du pays au manque d’eau.

L’annonce avait eu tôt fait de soulever des interrogations sur les conflits d’usage susceptibles d’émerger.