Dès 1955 avec le groupe Bill Haley and The Comets, une nouvelle musique envahit les bars et les chambres des jeunes Américains.

lire plus tard

Pour sauvegarder cet article, connectez-vous ou créez un compte franceinfo

Sans paiement. Sans abonnement.

Fermer la fenêtre d’activation des notifications France Info

créer votre compte

se connecter

Fermer la fenêtre de présentation

Publié le 17/08/2025 10:38

Temps de lecture : 4min

Bill Haley and the Comets le 6 février 1957. Pionnier américain de la musique rock and roll. (PERSONALITIES / MAXPPP)

Dans les juke-box, à la radio et à la télévision, en quelques mois le rock s’impose et traverse l’Atlantique. En moins d’un an, quelques titres à succès des États-Unis sont traduits et interprétés en France : Claude Rey, alias Mac Kac, reprend See You Later Alligator, Henri Salvador et Boris Vian proposent un pastiche, Rock and Roll Mops.

Rapidement, un débat s’engage : le rock est-il une musique acceptable ? Le journaliste Pierre Drouin, surnommé Philidor, prend position le 4 octobre 1956 : le rock est « une caricature de jazz », produisant des effets inquiétants sur les jeunes. Il parle d' »un précieux philtre destiné à désarticuler la respectabilité. »

On accuse le rock de provoquer la violence : casser les salles et défier l’ordre. De fait, quand Bill Haley passe à l’Olympia en octobre 1958, sept fauteuils sont brisés et le public danse dans les travées dès les premières minutes. Personne n’est, d’ailleurs, resté assis. À cette époque-là, le chanteur et son groupe ont vendu plus de 35 millions de disques dans le monde, un chiffre vertigineux. Pour gérer ses fans, le directeur de l’Olympia, Bruno Coquatrix, n’a guère d’autre solution que de faire descendre le rideau de fer.

Le phénomène rock n’en est pourtant qu’à ses débuts. En France, il révèle une hostilité, signe d’un regard ambivalent sur la culture américaine : une attirance pour la nouveauté, mais un rejet de ses excès.

En 1960, un jeune chanteur devient le symbole de ce débat : Johnny Hallyday. Ses ventes décollent après sa première apparition à la télévision, grâce au parrainage de Line Renaud, qui elle-même s’était essayée au rock. À l’automne, il récidive avec un nouveau disque.

Cependant un incident fait polémique : un animateur de la radio Europe 1, Lucien Morisse, casse en direct le disque de Johnny en disant que c’est un disque que le public entendra « pour la première et la dernière fois. » Cette séquence fait grand bruit. Lucien Morisse, proche de Dalida, espérait promouvoir cette dernière. Toutefois, c’est l’effet l’inverse qui se produit : Johnny devient le véritable symbole du rock français.

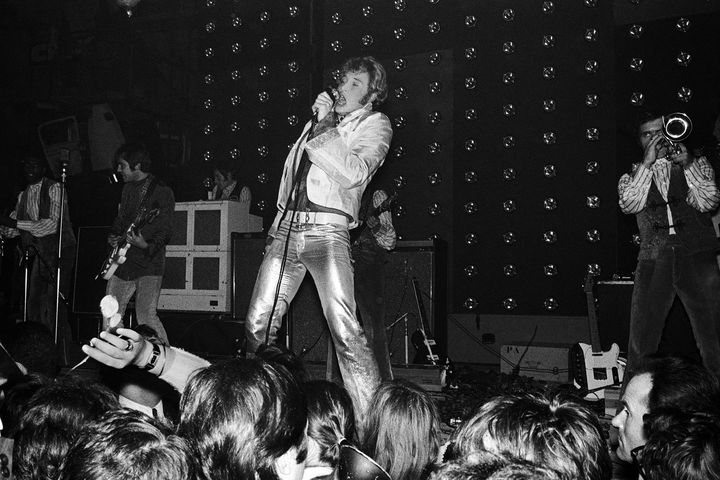

La rock star française Johnny Hallyday se produit sur la scène du Palais des Sports à Paris le 15 novembre 1967. (AFP)

En pleine guerre d’Algérie, Johnny Hallyday galvanise la jeunesse, qui l’écoute sur les transistors et les tourne-disques. Les critiques s’accumulent : le rock rassemble les « blousons noirs » et semble enfiévrer les jeunes. Le Parti communiste, avec l’appui des autorités soviétiques, s’oppose fermement à ce nouveau genre musical, dénonçant une « aliénation du peuple et la décadence occidentale ».

En juillet 1961, le député gaulliste André Roulland demande l’interdiction des concerts de rock’n’roll, dénonçant « un déchaînement d’hystérie et de violences inadmissibles. » Le ministre de l’Intérieur Roger Frey refuse, lui, une mesure générale, estimant que les événements, bien que regrettables, ne justifient pas une interdiction. Même le préfet de police de Paris, Maurice Papon, confirme qu’il n’interviendra pas contre le rock, alors que quelques semaines auparavant, il a conduit la répression sanglante de la manifestation pacifique du FLN du 17 octobre 1961.

Vu de France, pour faire du rock, il faut paraître américain. À l’instar de Johnny Hallyday, les jeunes chanteurs prennent des pseudonymes : Richard Anthony, Eddy Mitchell, Dick Rivers. C’est le moyen de paraître moderne. Les jeunes y voyaient le meilleur, leurs aînés le pire. Tout cela donnera plus tard de beaux souvenirs, comme le chantait déjà Johnny en 1960, avec son fameux titre Souvenirs, souvenirs.