Au commencement, il n’y avait rien, ou presque. Et puis vinrent les premières notes d’Ainsi parlait Zarathoustra, de Richard Strauss, et un lever de soleil sur la terre. Et la science-fiction au cinéma entra dans une nouvelle ère. Lorsque sort 2001, l’Odyssée de l’espace, en 1968, le genre n’est pas encore pris au sérieux, ou si peu.

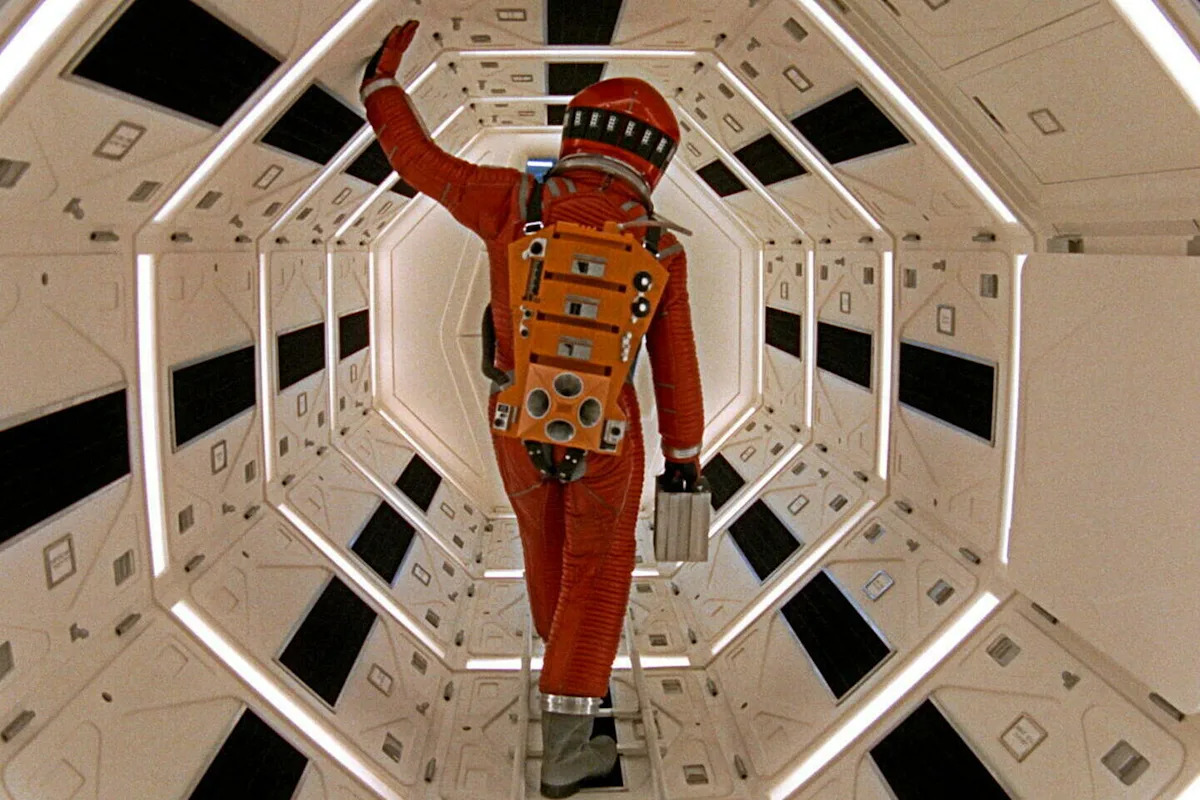

Le film de Stanley Kubrick, coécrit avec le romancier Arthur C. Clarke (dont deux nouvelles, À l’aube de l’histoire et La Sentinelle, inspirent le long-métrage) va donner à la science-fiction ses lettres de noblesse, au prix d’une rigueur scientifique, d’effets spéciaux révolutionnaires, d’une bande-son gargantuesque. Mais, surtout, d’une histoire mythologique, qui parcourt l’entièreté de l’histoire humaine. Un récit surtout abscons, très peu verbal, loin de se laisser facilement appréhender.

À LIRE AUSSI « Barry Lyndon » : le film de Kubrick refusé par Robert RedfordPourtant, la structure narrative de 2001, l’Odyssée de l’espace est, de prime abord, extrêmement limpide : un film en quatre actes. Dans le premier, l’humanité s’éveille au son d’Ainsi parlait Zarathoustra, titre hérité de l’œuvre de Friedrich Nietzsche. Son compositeur, Richard Strauss, rappelle la filiation avec le surhomme nietzschéen, arguant qu’elle suggère « l’idée du développement de l’espèce humaine à partir de son origine et à travers les diverses phases de son évolution, religieuse et scientifique », précisément l’intention du film de Stanley Kubrick.

Une t […] Lire la suite