Selon Amélie de Montchalin, la ministre chargée des Comptes publics, le nombre d’arrêts de travail serait à la «dérive», et les Français auraient davantage recours aux arrêts maladie que les Allemands. Mais ces affirmations sont-elles fondées ? «Capital» fait le point.

© HJBC / Getty Images

– Trop d’arrêts de travail en France pour cause de maladie ?

-

Sauvegarder

Sauvegardé

Recevoir les alertes Arrêt maladie

Les Français trop souvent arrêtés pour maladie ? Mardi 15 avril, ministres, parlementaires et syndicalistes ont défilé lors de la grande conférence sur les finances publiques. La tâche est d’envergure et la mission peu aisée : faire un effort de 40 milliards d’euros d’ici 2026. L’une des pistes envisagées ? Réduire le recours jugé trop fréquent aux arrêts maladie. Dans son discours, la ministre pointe du doigt une «dérive» des arrêts de travail depuis 2019. Un diagnostic inquiétant, qui ne s’arrête pas là.

«Dans l’emploi, il y a une différence avec l’Allemagne très grande, (ce) sont les arrêts maladie. On en a beaucoup plus», a-t-elle appuyé le lendemain sur le plateau de TF1. Mais ces affirmations sont-elles justifiées ? En économie, tout est une question de chiffres… et d’interprétation. En France, les arrêts maladie sont-ils réellement en hausse depuis 2019 ? Les Français se font-ils plus souvent arrêter pour maladie que leurs voisins allemands ? Explications.

À lire aussi :

Trop d’arrêts maladie ? Le ministre Eric Lombard interroge sur la «motivation» en entreprise

En France, les arrêts de travail sont-ils à la «dérive» depuis 2019, comme l’affirme Amélie de Montchalin ?

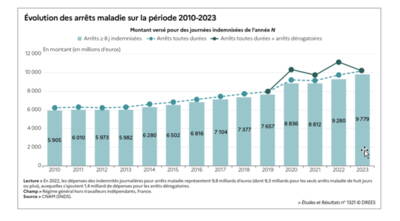

Les inquiétudes de la ministre concernant l’augmentation des arrêts de travail sont-elles justifiées ? Les données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) et de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) tendent à les confirmer. Après une hausse marquée entre 2020 et 2022, portée notamment par la crise sanitaire liée au covid-19, le nombre de journées d’arrêts maladie indemnisées a légèrement reculé en 2023, mais il reste à un niveau nettement supérieur à celui observé en 2019, avant la pandémie.

De quoi alourdir la facture pour les finances publiques. Cette situation, conjuguée à une augmentation du montant moyen des indemnités versées, a fait grimper le coût global à 10,2 milliards d’euros rien qu’en 2023. Il convient toutefois de préciser que ces données ne prennent en compte que les arrêts de travail ayant donné lieu à une indemnisation par l’Assurance Maladie, et excluent les arrêts de trois jours ou moins, soumis à un délai de carence.

À lire aussi :

Arrêt de travail : salariés, voici combien vous allez perdre avec les nouvelles règles au 1er avril

Les arrêts maladie de courte durée (de moins de huit jours indemnisés) sont de loin les plus fréquents : ils représentent près d’un arrêt indemnisé sur deux. Leur poids financier, en revanche, reste limité : ils ne représentent que 4% du total des indemnités journalières versées. A l’opposé, les arrêts de longue durée (supérieurs à six mois) bien que rares (seulement 7% des cas), concentrent à eux seuls près de 45% de la dépense globale, selon la Drees et la CNAM.

© DREES // CNAM (SNDS)

– Evolution des arrêts maladie sur la période 2010-2023

Pourquoi une telle augmentation ? Selon les derniers chiffres publiés par le groupe de conseil et de courtage d’assurance Diot-Siaci, 54% des salariés en arrêt de travail en 2024 l’ont été en raison d’une maladie ordinaire ou saisonnière (grippe, bronchite, gastro-entérite, entre autres). Ce chiffre, en hausse continue depuis deux ans, témoigne d’une tendance préoccupante : ils étaient 44% en 2023 et 39 % en 2022.

Autre tendance notable : la fatigue est devenue le deuxième motif d’arrêt le plus fréquemment invoqué, citée par 37% des salariés. Les jeunes actifs de moins de 25 ans semblent particulièrement concernés, puisque près d’un sur deux (48%) déclare la fatigue comme principale cause de son arrêt de travail.

À lire aussi :

Budget 2026 : ces niches fiscales qui ne comptent qu’une poignée de bénéficiaires

Les Français sont-ils vraiment plus souvent absents pour maladie que les Allemands ?

D’après Amélie de Montchalin, la France a «beaucoup plus» recours aux arrêts maladies que l’Allemagne. Est-ce exact ? Comme le rapporte Franceinfo, la ministre s’appuie sur une étude du cabinet Rexecode pour étayer son propos. Selon cette étude, l’écart entre les deux pays s’est certes réduit en 2023, mais reste plus élevé en France : 1,9 semaine par an (pour nous), contre 1,6 en Allemagne. Cependant, il convient d’être prudent quant à la méthodologie utilisée. Toujours selon Franceinfo, «ce calcul ne prend en compte que les arrêts maladie relativement longs : ceux qui ont duré au moins une semaine. Tous les arrêts plus courts, quelques jours (…) n’apparaissent pas dans ces chiffres».

Que disent les autorités de chaque pays ? D’après l’Office fédéral de la statistique allemand, en 2023, les salariés d’outre-Rhin ont été déclarés malades pendant 15,1 jours ouvrables en moyenne. En France, le rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2024, mentionne que «les agents de la fonction publique se sont absentés 12 jours en moyenne en 2023, soit 1,7 jour de plus que les salariés du secteur privé (10,3 jours)». Au regard de ces seules données, les salariés allemands ont donc été plus souvent en arrêts de travail que leurs homologues français. Pour autant, une telle comparaison est-elle justifiée ? Les systèmes de protection sociale diffèrent sensiblement. Par exemple, en Allemagne, il n’existe pas de jour de carence, contrairement à la France.

Evolution du nombre de jours d’arrêt maladie indemnisés en France et en Allemagne (en moyenne et par an)

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) réunit également des données de plusieurs pays afin de comparer le nombre d’arrêts maladie indemnisés. D’après l’organisation, l’Allemagne arrive en tête du classement en 2022 (24,9 jours par an) suivie de la Lettonie (20,4) ou de la Tchéquie (19,2). La France arrive loin derrière avec 14,2 jours par an en moyenne en 2022. Il reste important de préciser que chaque pays dispose de son propre système de calcul qui peut différer d’un pays à l’autre.

Recevez nos dernières news

Tous les jours, la sélection des principales infos de la journée.