Eugène Boudin est mis en lumière dans une grande exposition au musée Marmottan Monet à Paris. Retour sur 7 tableaux phares d’un des pères de l’impressionnisme, pionnier du paysage en plein air et maître de Claude Monet.

Jusqu’au 31 août, le Musée Marmottan Monet à Paris rend hommage à Eugène Boudin (1824-1898). Dans une nouvelle exposition, l’institution présente des œuvres inédites issues de la prestigieuse collection de Yann Guyonvarc’h, la plus importante collection d’œuvres du peintre au monde. En une centaine de tableaux, aquarelles et dessins, l’événement dresse un panorama des différentes thématiques abordées par l’artiste et souligne son talent de coloriste et sa virtuosité à saisir l’atmosphère et les effets lumineux.

La plage à Trouville

Grand admirateur des paysages de Jean-Baptiste Camille Corot, Eugène Boudin est notamment célèbre pour ses œuvres des côtes bretonnes et normandes. L’artiste s’essaye de plus en plus à la peinture extérieure. Il en est précurseur. La Plage à Trouville, peinte en 1863, est une des nombreuses représentations de cette station balnéaire. Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, la France aisée s’adonne de plus en plus aux loisirs. Boudin assiste à la naissance des bains de mer ainsi qu’à la création de Deauville et Trouville. Il voit dans la bourgeoisie qui fréquente les plages normandes une clientèle potentielle. Malheureusement pour lui, les commandes comme celles passées par Auguste Guerquin pour cette œuvre restent trop rares.

Eugène Boudin, La Plage à Trouville, 1863, huile sur panneau, 34,8 x 58 cm, collection de M. Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

La lumière bretonne

En janvier 1863, Eugène Boudin se marie à Marie-Anne Guèdés originaire du Finistère en Bretagne. À cette époque, la Bretagne jouit d’une réputation peu reluisante. Considérée comme une région pauvre, elle est ancrée dans ses traditions, qui pour les visiteurs semblent pittoresques. En Bretagne, Boudin trouve une nouvelle lumière, il joue avec des couleurs intenses et contrastées, dont le noir et les teintes de gris. Les commandes de marines qui lui permettent de vivoter le poussent à se rapprocher des côtes.

Eugène Boudin, Pardon en Bretagne, Sainte-Anne-la-Palud, 1862–1864, huile sur panneau 17,3 x 40,8 cm, collection de Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Maître des variations atmosphériques

À partir du début des années 1860, Boudin passe chaque été et une partie de l’automne à Trouville. Il y peint les infinies variations du ciel, du léger voile nuageux aux nuées menaçantes, que ce soit dans ses scènes de plage ou dans ses paysages de pâturage. Élève du peintre animalier Constant Troyon, Boudin représente à de nombreuses reprises des troupeaux de bovins dans les prés. Ces modèles lui permettent de travailler les effets de la lumière sur les robes colorées des animaux. On compte ainsi une centaine d’études de bovins au crayon, à l’aquarelle et à l’huile réalisées par l’artiste. Vaches au pâturage souligne ainsi les talents de coloriste du peintre et sa maîtrise de la représentation des variations météorologiques.

Eugène Boudin, Vaches au pâturage, 1880–1885, huile sur toile, 41 x 55 cm, Musée Marmottan Monet © Musée Marmottan Monet

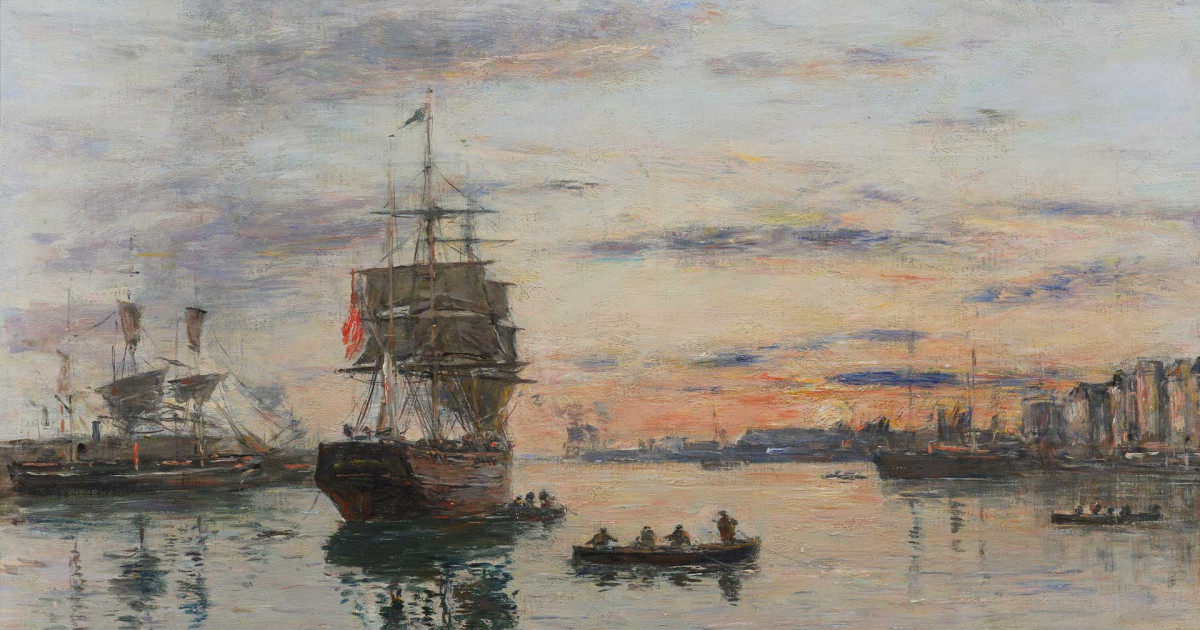

L’indigestion havraise

Élevé au Havre, Boudin a grandi en suivant l’activité croissante de la ville, devenue à l’époque le second port de France, après Marseille. Il y peint des voiliers majestueux et y développe une série de vues ensoleillée qu’il décrit à son ami Ferdinand Martin en février 1882 : « Que je te trouve chanceux de te promener par un beau soleil sur la jetée du Havre… moi qui suis condamné à m’y promener depuis un mois… en rêve ! Voilà pourquoi. À mon retour j’avais croqué quelques sorties de ce port, j’ai eu l’idée d’y mettre du soleil au fond. Le tableau a plu à ce point que j’ai dû le recommencer dix fois toujours avec son trois-mâts et son soleil… j’en ai une indigestion sérieuse. » Le Havre, l’avant-port s’inscrit dans cet ensemble de tableaux dont les couleurs et la composition rappellent les marines de Claude Monet.

Eugène Boudin, Le Havre, l’avant-port, 1885, huile sur toile, 41,5 x 55,5 cm, collection de Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Le « roi des ciels », de Bordeaux à Dordrecht

Pour varier ses marines, Boudin voyage à Saint-Quay-Portrieux, Berck, Rotterdam… et Bordeaux, où il expose régulièrement au Salon de la Société des amis des arts depuis 1859, qui compte plusieurs de ses clients. Bien qu’il ne porte pas spécialement le Port de la Lune dans son cœur, il y réalise de belles vues dans des tons gris, donnant des impressions de brumes et de lumière crépusculaire. Dans Bordeaux, trois-mâts dans le port, l’artiste immortalise sous un ciel voilé une des caractéristiques du lieu : les grands navires sont ancrés à distance des rives et des embarcations légères assurent la navette pour le chargement et le déchargement.

Eugène Boudin, Bordeaux, trois-mâts dans le port, 1874, huile sur toile, 31 x 46 cm, collection de Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Restituer la lumière du Midi

Marqué par le décès de sa femme Marie-Anne Guèdés en 1889, Boudin séjourne à plusieurs reprises dans le Midi avant de s’y installer en 1892. L’artiste s’attelle à un grand défi, restituer la lumière de la Côte d’Azur. Ses homologues avaient tendance à largement exagérer les couleurs utilisées. Il rentre à Paris et envoie sept toiles du Midi au Salon des beaux-arts. Puis il retourne en Normandie et dans la Baie de Somme et confie « Je crains bien que le Midi m’ait gâté l’œil… Il me faudra de biens intéressants coins de nature pour me faire oublier la baie de Beaulieu ».

Eugène Boudin, Juan-les-Pins, la promenade et la baie, 1893, huile sur toile, 50 x 73 cm, collection de Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Intense Venise

Boudin réalise plusieurs voyages à Venise au début des années 1890. Il y retrouve l’atmosphère de la Normandie et des Pays-Bas mais avec une lumière d’une plus grande intensité. À son retour en 1895, il admet une certaine inquiétude quant à la réception de ses toiles vénitiennes, craignant qu’elles soient jugées trop grises. À cette époque, Félix Ziem est considéré comme le peintre de la cité des Doges, Boudin ira même jusqu’à dire que Ziem a triché, que sa palette est outrée et trahit Venise. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait une, de l’importance de la lumière, de la recherche d’authenticité dans le travail de Boudin.

Eugène Boudin, Venise, navire à quai, canal de la Giudecca, 1895, huile sur toile 46 x 65 cm, collection de Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Eugène Boudin, le père de l’impressionnisme|Yann Guyonvarc’h et Laurent Manœuvre