FOCUS – C’est un épisode méconnu de l’histoire de Grenoble sur lequel revient une exposition à la Maison internationale : la présence d’un « village africain » dans le cadre de l’Exposition internationale Houille blanche & Tourisme de 1925. Un événement dans la pure tradition des zoos humains qui rencontraient alors un franc succès en Europe et aux États-Unis. L’exposition s’accompagne d’une réflexion plus générale sur le phénomène, autour de l’exposition itinérante « L’Invention du sauvage » de la Fondation Lilian-Thuram.

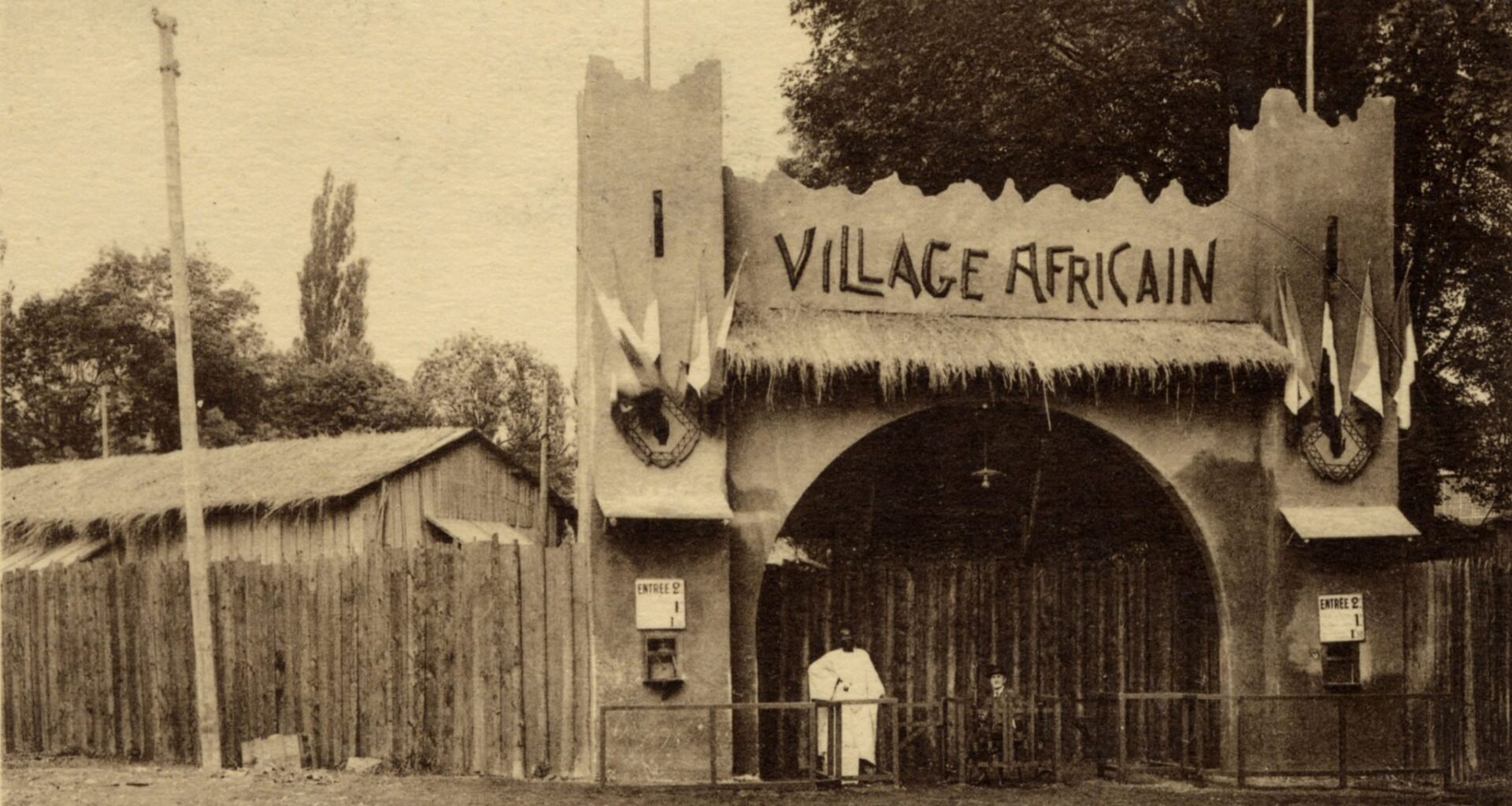

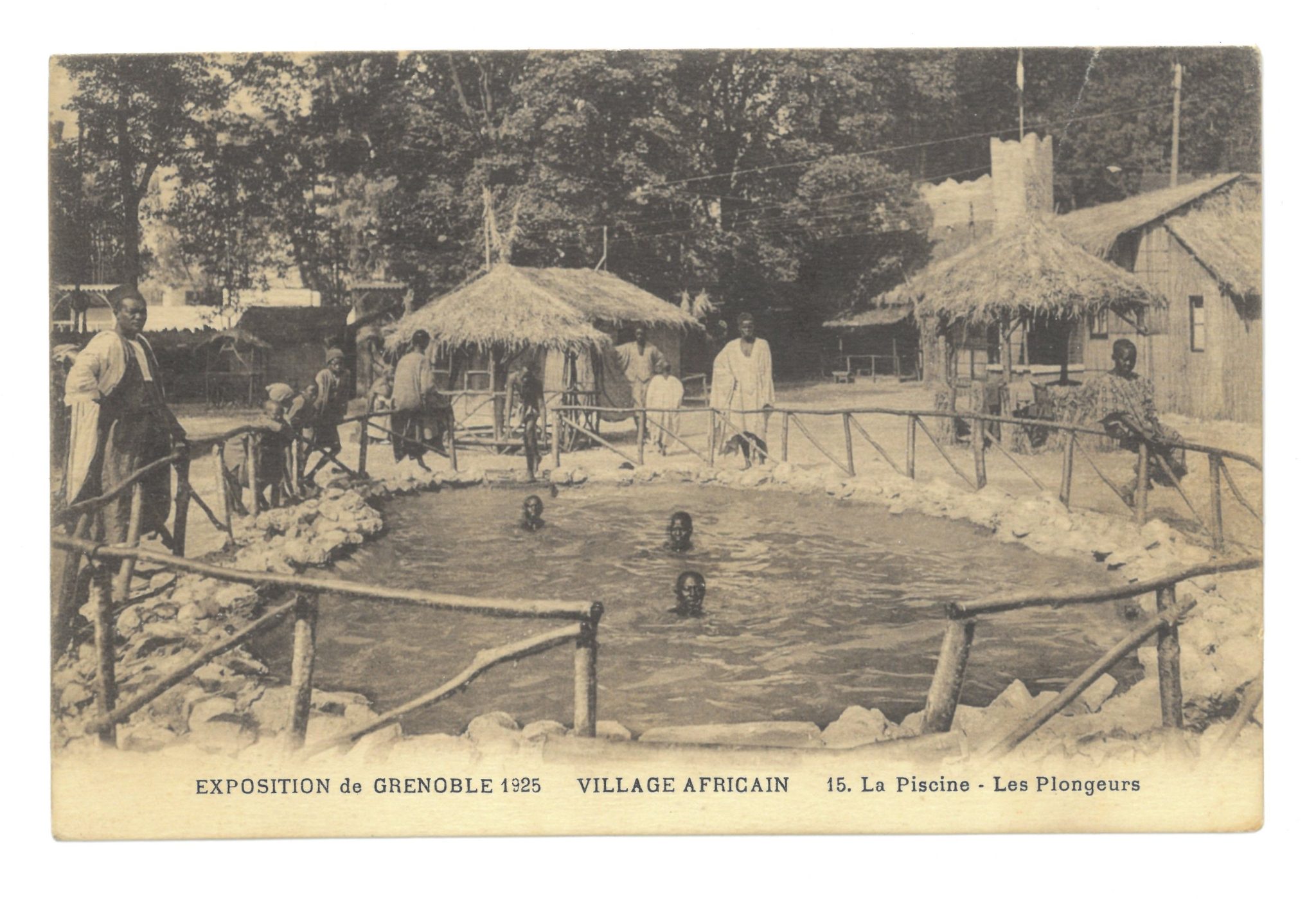

Grenoble, son Palais du tourisme, sa biscuiterie Brun… et son village africain. Tels étaient les sites indiqués sur une photographie des curiosités grenobloises réalisée à l’occasion de l’Exposition internationale Houille blanche & Tourisme de 1925. Durant celle-ci, des personnes venues d’Afrique faisaient partie des “attractions” à l’intention des visiteurs. Un siècle plus tard, une exposition à la Maison internationale de Grenoble, visible jusqu’au 30 septembre 2025, revient sur cet épisode méconnu.

Photo d’époque du « village africain » lors de l’Exposition internationale Houille blanche & Tourisme de 1925. © Ville de Grenoble

Si l’exposition consacre une large partie de son espace au zoo humain que constituait le village africain de Grenoble, elle s’inscrit dans une réflexion plus large sur les exhibitions de “sauvages” en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Japon, du XVe siècle au XXe siècle. Ceci avec l’exposition itinérante « L’invention du sauvage », réalisée par la Fondation Lilian-Thuram et le groupe de recherche Achac (Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine).

Des “figurants” mis en scène dans ces zoos humains

Les protagonistes de ces zoos humains ? Des personnes issues d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique présentées à un public occidental qui découvrait des cultures très éloignées de la sienne… mais mises en scène de façon caricaturale pour mieux coller aux clichés en vigueur.

« C’est un immense “spectacle”, avec ses figurants, ses décors, ses impresarios, ses drames et ses récits, […] au carrefour des histoires coloniales, de la science, du racisme », décrit ainsi la présentation de l’exposition.

Une série de panneaux relate l’histoire des zoos humains depuis leur apparition au XVe siècle jusqu’à leur déclin dans les années 1930. © Florent Mathieu – Place Gre’net

L’invention du sauvage évoque comment, dès les premiers contacts avec des civilisations extra-européennes, leur exhibition s’est imposée, avant de prendre des formes encore plus attractives pour un public en mal d’exotisme. Le tout accompagné de maltraitances à l’égard des “figurants” de ces mises en scène. « Nous sommes contents d’avoir recouvré la liberté et de ne plus être exposés comme si nous étions des animaux », commentera ainsi l’inuit Zacharias en 1893 à la suite d’une tournée américaine.

Il faudra attendre les années 1930 pour assister au déclin de ce type de spectacles, en raison principalement du désintérêt croissant du public, plus attiré par le cinéma. Jusqu’à une disparition totale du phénomène ? En 1994, pourtant, la création d’un « village de Bamboula » dans le parc zoologique de Port-Saint-Père suscitera la polémique. Il aboutira, trois ans plus tard, à une condamnation du parc pour des violations aux droits élémentaires des “figurants” ivoiriens du village, considéré comme le dernier zoo humain à avoir vu le jour sur le sol français.

« Affronter les pages sombres de notre passé »

Quid du « village africain » de Grenoble ? « C’était un zoo humain où des hommes, des femmes, des enfants venus des colonies étaient réduits au rang d’objets d’exotisme, présentés aux visiteurs comme des curiosités pittoresques », insiste Emmanuel Carroz, adjoint de Grenoble à la Mémoire.

Et d’ajouter : « Ce spectacle colonial, bien sûr profondément raciste, rencontra un véritable succès populaire et permit de dégager d’importants bénéfices financiers. Il traduisait une vision hiérarchisée, violente de l’idéologie coloniale ».

Emmanuel Carroz lors de la présentation de l’exposition « L’Invention du sauvage » et son focus sur le « village africain » de Grenoble à la Maison internationale. © Florent Mathieu – Place Gre’net

Pour l’élu, l’exposition trouve toute sa place au sein de la Maison internationale. « Quand on parle d’international, on ne parle pas seulement de jumelage ou de coopération, mais aussi de comment affronter les pages sombres de notre passé, reconnaître les humiliations, les blessures héritées du colonialisme, les déconstruire pour mieux bâtir un avenir ensemble », déclare Emmanuel Carroz. Qui s’inquiète de voir aujourd’hui « une certaine réticence de certaines personnes à parler de l’histoire coloniale ».

Et l’adjoint de souligner « la complémentarité entre l’histoire et la mémoire » : « L’Histoire est une discipline scientifique qui s’appuie sur des archives, des faits établis. La mémoire, c’est la manière dont une société choisit de se rassembler autour de valeurs communes. L’histoire éclaire, la mémoire rassemble. C’est ce qu’on veut faire avec cette exposition », explique Emmanuel Carroz. Qui conclut en appelant à « rester vigilant aux discours racistes, antisémites et xénophobes qui se banalisent même au sommet de l’État ».