Né le 26 novembre 1871 à Lyon, Justin Godart appartient à une famille de commerçants qui tiennent une petite mercerie place Saint-Pothin aux Brotteaux. Des origines relativement modestes, d’autant que son père meurt un an après sa naissance, et qu’il est élevé par sa mère, Geneviève Dulac, qui tient seule la boutique.

A cette époque, Lyon compte 400 000 habitants et la ville connaît un boom économique avec le développement de l’industrie automobile et chimique. Sur le plan politique, les radicaux Antoine Gailleton et Désiré Barodet dirigent la capitale des Gaules tandis qu’au sortir de la guerre de 1870, le conservateur Adolphe Thiers est au pouvoir en France.

Si le climat social est tendu, le pays traverse une période de prospérité.

Justin Godart reçoit une éducation classique. Sa mère est catholique et est attachée aux valeurs traditionnelles. Elève brillant, il entre au lycée Ampère où il accumule les prix. Puis, après le bac, il s’engage dans des études de droit, en s’intéressant plus particulièrement à la législation sociale. Après un an de service militaire dans un régiment d’artillerie, il obtient son doctorat de droit avec une thèse sur « L’ouvrier en soie ». Il y analyse les rapports entre les canuts et leurs employeurs, les fameux soyeux, avec les révoltes qui ont secoué Lyon durant le XIXe siècle.

Durant ses études, Justin Godart s’implique dans la vie publique. En 1891, avec d’autres étudiants, il crée un mensuel, Lyon Universitaire. Et anime des conférences entre étudiants, participe à la création de l’association générale des étudiants. Dans un souci de rapprochement entre le monde universitaire et le monde ouvrier, il fonde le Cercle populaire de Vaise.

Souhaitant devenir avocat, il s’inscrit au barreau de Lyon en novembre 1899. Mais l’enseignement le passionne tellement qu’en 1901, il devient maître de conférences à la faculté de droit. Il donne aussi des cours d’économie à la célèbre école de la Martinière. Avec Paul Pic, professeur à l’université, il créer la revue « Questions pratiques de légilsation ouvrière et d’économie sociale », qui s’adresse aux patrons et aux salariés, les informant des lois sociales.

En 1903, il épouse Suzanne Cohendy, sœur de Georges Cohendy, futur bâtonnier de Lyon. De cette union naît un enfant. Le couple mène une vie assez simple, dans un appartement modeste.

Jules Godart est un gros travailleur, qui lit énormément, s’occupe de nombreuses associations, écrit dans plusieurs revues…

Avec Edouard Herriot, les faces d’une même pièce

Politiquement, il est proche de la gauche, c’est-à-dire à l’époque du bloc républicain et socialiste incarné en France par des personnages comme Jules Guesde et Jean Jaurès.

Et aux élections municipales de Lyon en 1904, le maire socialiste sortant Victor Augagneur le prend sur sa liste en compagnie d’un jeune professeur, un certain Edouard Herriot. Tous les deux sont élus au conseil municipal et deviennent adjoints d’Augagneur : Herriot à l’Instruction publique et Godart à l’Hygiène publique et au Travail.

Les deux jeunes élus sont deux personnalités assez fortes. Mais Edouard Herriot s’impose vite comme un vrai politique, tandis que Justin Godart reste un militant associatif, un intellectuel.

Lorsque Victor Augagneur démissionne en 1905 pour devenir gouverneur de Madagascar, poste bien plus lucratif, c’est Edouard Herriot qui lui succède. Justin Godart préfère se présenter l’année suivante aux élections législatives pour devenir député.

Candidat du bloc républicain et socialiste, il est facilement réélu en 1910.

Parlementaire, il exige des conditions de vie et de travail décentes pour les ouvriers. Pour lui, la législation est insuffisante en ce qui concerne le chômage, la retraite, le repos hebdomadaire… Précurseur, il demande la journée de 8 heures et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Comme toute la gauche républicaine, il est pacifiste. Et début 1913, à l’aube de la Première Guerre mondiale, il se rend à Berne avec Jean Jaurès, Victor Augagneur et Albert Thomas pour essayer de sauver la paix.

En 1914, Justin Godart est réélu une troisième fois et siège au Conseil supérieur du travail où il obtient la création d’un office de la consommation et des prix, mais aussi un office contre le chômage.

Lorsque la guerre éclate, le Lyonnais se porte volontaire pour devenir infirmier sur le front. Mais en juillet 1915, il est rappelé par le président du Conseil René Viviani, qui lui confie un sous-secrétariat au service de santé militaire. Un poste qu’il occupera jusqu’à la fin du conflit et la suppression du sous-secrétariat.

Ayant fait ses preuves en créant de véritables unités opératoires mobiles pour opérer les blessés directement sur les lieux du combat, mais aussi en réorganisation le système de santé, Justin Godart est mandaté par le gouvernement et la Croix-Rouge pour s’occuper des nombreux blessés de guerre. Il met en place un barème d’invalidité et suit de près la question de la réinsertion des mutilés.

En parallèle, il s’occupe toujours de la législation sur le travail. Et fin 1918, l’un de ses rapports est inséré dans le traité de Versailles. A l’intérieur, il plaide pour des réformes internationales sur la journée de travail de 8 heures, le repos hebdomadaire, l’indemnité chômage ou la protection en cas d’accident du travail.

Une vie d’élu au service des plus démunis

Sa carrière politique se poursuit, avec une nouvelle réélection comme député en 1919. Il présente ensuite à la chambre des députés un rapport sur la semaine anglaise qui permet aux travailleurs de se reposer le samedi après-midi et le dimanche. Il fait aussi voter une loi sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie et une autre sur l’interdiction d’employer des enfants de moins de 13 ans.

En 1920, il devient président du groupe parlementaire sur le droit des femmes et en profite pour exiger un congé maternité avant et après l’accouchement. Il préconise aussi pour les femmes enceintes une assistance médicale gratuite.

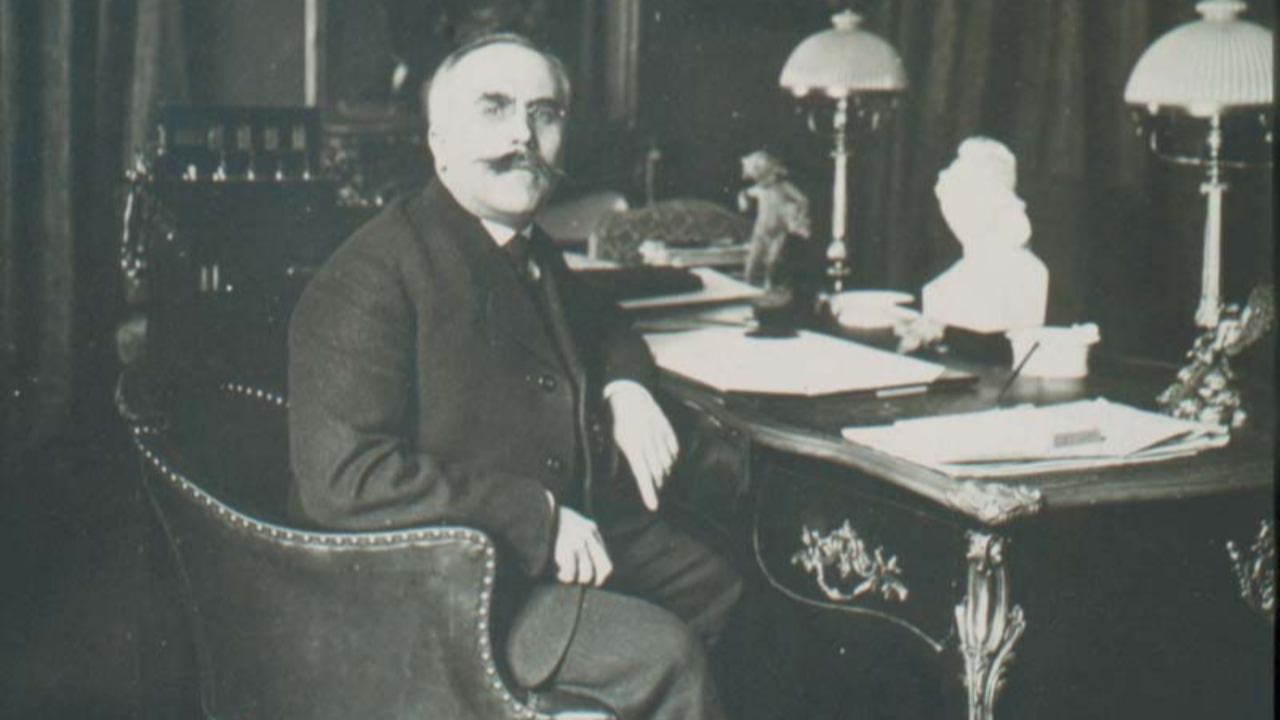

Son influence grandit et il est élu vice-président de la chambre des députés. Justin Godart devient un homme d’envergure nationale.

Et lorsqu’en 1924, les gauches remportent les élections et qu’Edouard Herriot devient président du Conseil, il nomme naturellement Justin Godart au gouvernement. Le voilà ministre du Travail et de l’Hygiène, les délégations qu’il occupait à la mairie de Lyon ! La boucle est bouclée.

Dès son arrivée au ministère, le Lyonnais crée un conseil national économique dont l’objectif est de recenser les revendications des salariés. Il met ensuite en place l’office national de l’hygiène sociale qui permet notamment de développer les mesures de prévention contre les maladies. Et s’attaque aux expulsions abusives, tout en développant la construction de logements sociaux.

De nombreuses mesures sont adoptées, mais en avril 1925, Edouard Herriot démissionne suite à l’échec du cartel des gauches, et lui quitte son ministère.

Une nouvelle aventure politique s’ouvre à Godart qui devient sénateur en 1926. Au Palais du Luxembourg, il se bat encore et toujours pour faire adopter des réformes qui permettront d’améliorer l’état sanitaire de la France, notamment pour lutter contre des fléaux comme la tuberculose et la syphilis. En 1930, il obtient que l’assurance maladie soit étendue à la famille de l’assuré et fait voter la création de centres de reclassement professionnel. Il devient alors président de l’oeuvre de secours à l’enfance.

Avec le retour d’Edouard Herriot à la présidence du Conseil en 1932, il est nommé ministre de la Santé publique. Un poste qu’il perd au bout d’un an.

Au Sénat, il préside la commission d’hygiène et du travail. Et Léon Blum, sous le Front populaire, le charge ensuite d’une mission en Indochine, sur ces mêmes thèmes.

Maire-résistant

Mais la Seconde Guerre mondiale arrive. Dès l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir, Justin Godart proteste contre les violations des droits de l’Homme commises par les nazis. Et le 11 juillet 1940, il est l’un des 80 parlementaires refusant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.

En 1941, il sont plus rares à protester contre les mesures adoptées par le gouvernement de Vichy contre les juifs, mais il en fait partie.

Le Lyonnais entre alors dans un réseau de Résistance créé par deux anciens députés radicaux, Paul Boncour et Paul Bastide.

Justin Godart a déjà plus de 70 ans et participe donc activement au financement du réseau, tout en portant secours à des familles juives, cachant des enfants et fournissant de faux papiers. Sa propriété de Pommiers dans le Beaujolais devient un véritable repaire de résistants.

La Gestapo veut l’arrêter en 1943 mais son neveu Pierre Cohendy, qui a rejoint les rangs des Forces unies de la jeunesse, le prévient à temps et Justin Godart prend la fuite.

Son influence dans la Résistance s’étend, il devient membre du comité directeur du Front national pour la libération de la France, chargé de coordonner tous les réseaux de résistance, qui organise l’insurrection puis la mise en place d’un nouveau pouvoir à la Libération.

En l’absence d’Edouard Herriot, déporté en Allemagne, Justin Godart devient maire de Lyon. Et c’est lui qui accueille, le 14 septembre 1944, le général de Gaulle au balcon de l’Hôtel de Ville. Ce dernier décernait alors à Lyon le titre de « capitale de la résistance ».

Justin Godart ne reste maire qu’une année, jusqu’au 18 mai 1945, quand Edouard Herriot est de retour. Le premier remet symboliquement au second les clés de la ville.

Avant cela, le maire intérimaire avait tout de même oeuvré, d’abord pour calmer l’agitation et faire cesser l’épuration sauvage qui tournait aux règlements de comptes à la Libération. Puis en dressant un état des lieux et lançant des chantiers prioritaires.

Il vit assez mal sa démission du mandat de maire. Et quelques mois plus tard, il démissionne même du Parti Radical pour rejoindre le mouvement des combattants de la paix. A ses yeux, on vient d’écarter le résistant au profit d’un déporté. Ce qu’il trouve injuste, et il en voudra à Herriot jusqu’à la fin de sa vie.

D’ailleurs, Justin Godart n’exercera plus aucune responsabilité politique, préférant se consacrer à l’écriture et à donner des conférences. Retiré dans sa propriété de Pommiers, il publie « La plaisante sagesse lyonnaise » en 1952 sous le pseudonyme Catherin Bugnard. Puis il meurt en 1956 à l’âge de 85 ans, quelques mois seulement avant Edouard Herriot.

Quel maire aurait été Justin Godart s’il était resté plus longtemps en place ? On ne le saura jamais. Il restera au panthéon des grands radicaux lyonnais avec Herriot et Augagneur, et l’histoire retiendra ses multiples combats sociaux, dont certains sont toujours d’actualité à gauche.