Tout comme nous savons que notre Univers est âgé d’environ 13,8 milliards d’années, il y a également consensus sur le fait que la Terre aurait 4,54 milliards d’années. D’où sort ce chiffre, qui parait presque trop précis pour dater un objet aussi ancien que notre planète ?

La Terre elle-même s’est montrée mauvaise archiviste ; ses plus vieilles roches ont été détruites. C’est donc ailleurs que les scientifiques ont dû chercher sa véritable date de naissance : dans les météorites et les minéraux lunaires, ces derniers étant figés depuis la naissance du couple Terre-Lune.

Une planète née dans la violence du système solaire

La Terre n’est pas sortie de nulle part, comme par magie. Un point sur lequel tient à insister John A. Tarduno, professeur en sciences de la Terre et de l’environnement à l’Université de Rochester à New York. « On imagine parfois que la Terre n’existait pas, puis qu’elle est apparue soudainement. Ce n’est pas ce qui s’est passé. » En réalité, notre planète s’est formée progressivement à partir de poussières et de gaz issus du disque protoplanétaire qui entourait le Soleil, encore assez jeune à l’époque.

C’est à partir de ce disque qu’ont été émises des milliards de particules, qui sous l’effet de la gravité et des forces électrostatiques, ont fini par s’agréger. De simples grains de poussière sont devenus des cailloux, puis des astéroïdes, et enfin des corps massifs capables d’attirer encore plus de matière. Par accumulation et par collisions violentes, ces blocs se sont transformés en embryons planétaires dont la Terre fut l’un des descendants directs : un processus nommé accrétion.

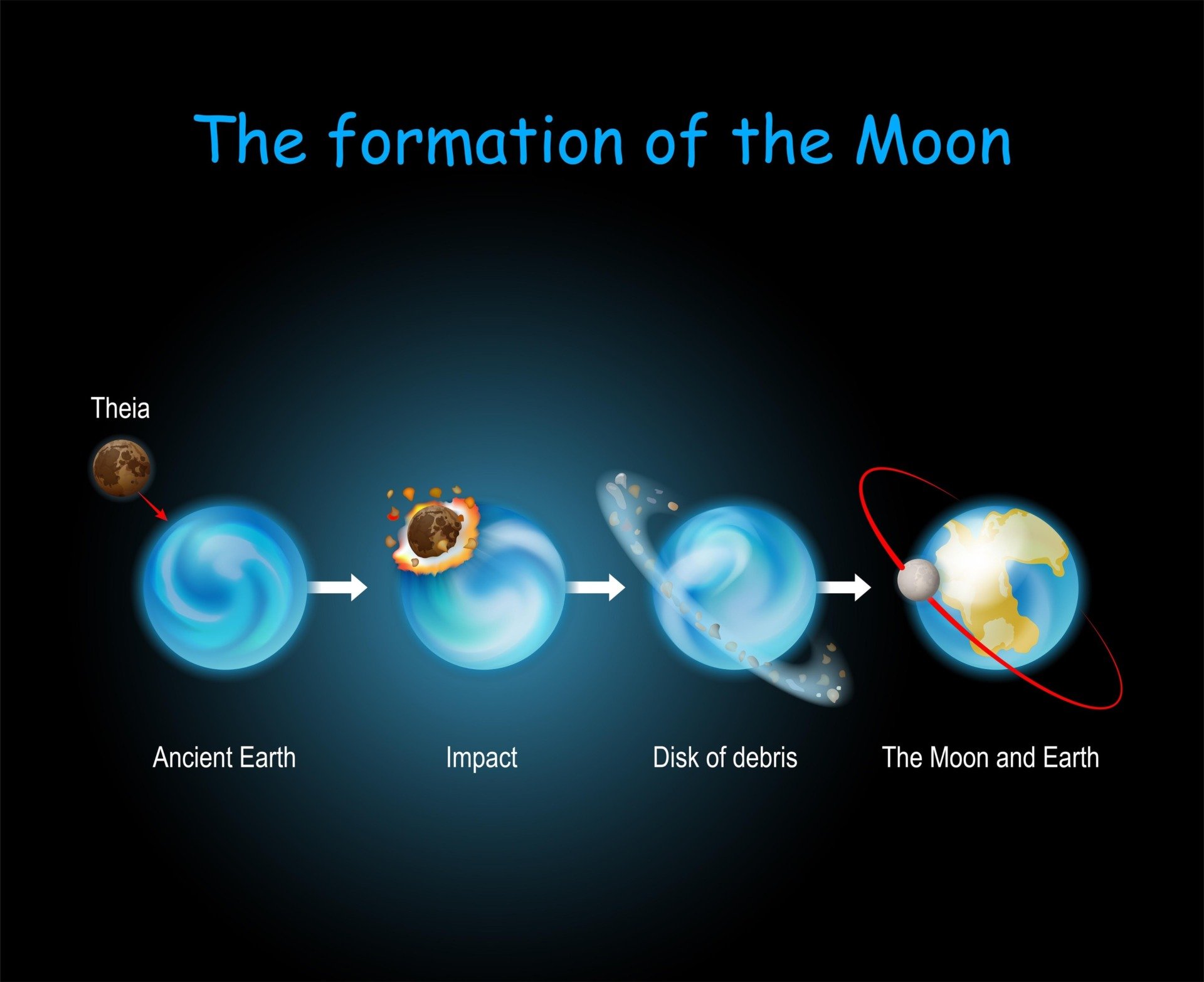

Il y a environ 4,5 milliards d’années, un cataclysme marqua l’histoire terrestre : l’impact de Théia, un embryon planétaire aussi grand que Mars (voir ci-dessous). La collision a projeté un océan de roche en fusion en orbite, qui a donné naissance à la Lune.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffre unique et universellement accepté, les simulations informatiques suggèrent que l’impact avec Theia a libéré une énergie équivalente à plusieurs dizaines de millions de fois l’énergie de la météorite qui a anéanti les dinosaures. © Google

Bien qu’il n’y ait pas de chiffre unique et universellement accepté, les simulations informatiques suggèrent que l’impact avec Theia a libéré une énergie équivalente à plusieurs dizaines de millions de fois l’énergie de la météorite qui a anéanti les dinosaures. © Google

Quant à la Terre, elle en est sortie complètement remodelée : sa rotation s’est ralentie, son inclinaison s’est fixée, et sa physionomie a pris une allure plus proche de celle que nous connaissons aujourd’hui. À ce moment-là, elle n’était plus un embryon planétaire ou une proto-planète, mais une réelle planète. « La Terre a probablement commencé comme un grand embryon planétaire, puis a grossi au fil des collisions », explique Tarduno

Quand la Lune s’est formée, sa surface a été recouverte d’un océan de magma. En étudiant la cristallisation de ce magma grâce aux isotopes présents dans les roches lunaires, les chercheurs ont pu remonter à l’époque de cet événement. C’est ainsi qu’ils ont su que la Lune existait déjà il y a 4,51 milliards d’années, ce qui a permis de situer plus précisément l’âge de notre planète.

La Terre primitive n’était qu’une sphère rougeoyante, balayée de coulées de lave et d’éruptions incessantes ; elle a mis plusieurs centaines de millions d’années à cesser d’être une fournaise. Lorsque la température a suffisamment baissé, la vapeur d’eau de son atmosphère s’est condensée et la pluie est tombée en continu, formant les océans qui couvrent aujourd’hui la majorité de sa surface.

S’abonner à Presse-citron

Comment les scientifiques mesurent-ils l’âge de la Terre ?

Nous n’avons pas une quelconque « roche fondatrice » datant de la naissance de la Terre qui nous donnerait son âge. En revanche, nous disposons d’une horloge bien plus fiable : la radioactivité. Certains éléments, comme l’uranium, se transforment au fil du temps en d’autres, comme le plomb, à une vitesse parfaitement connue. En mesurant ce rapport dans des minéraux très anciens, les chercheurs peuvent estimer leur âge, et donc remonter jusqu’aux débuts de la Terre. C’est ce qu’on appelle la radiochronologie, une discipline qui nous permet de lire dans les atomes ce que la Terre a effacé à sa surface.

Ce grand effacement est d’ailleurs l’une des grandes difficultés en géologie terrestre. La tectonique des plaques, l’érosion et le volcanisme ont recyclé la croûte encore et encore, si bien que les plus vieilles roches que nous connaissons n’atteignent « que » 4,03 milliards d’années. Elles ont été retrouvées principalement au Canada (gneiss d’Acasta) et en Australie (zircons de Jack Hills) dans les années 1980.

Trop récentes pour témoigner de la naissance de la planète, elles ont obligé les chercheurs à chercher des archives ailleurs, dans les météorites et sur la Lune, qui ne subissent pas le même recyclage géologique.

Comme le rappelle Tarduno, aucune méthode n’est infaillible ; la radiochronologie, si efficace soit-elle, a aussi ses limites. « C’est en quelque sorte un âge indirect, il subsiste donc des incertitudes qui laissent place à la discussion », souligne-t-il.

La datation des météorites donne en quelque sorte une borne temporelle : autour de 4,56 milliards d’années. Mais cela correspond à la naissance du système solaire, pas exactement à celle de la Terre. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ce chiffre suffisait à fixer l’âge de notre planète, mais il ne fait que nous rapprocher de la vérité.

Par l’analyse des isotopes de Mars, nous savons qu’elle s’est formée très vite, plus rapidement que la Terre, qui a connu une accrétion plus lente. Voilà pourquoi il a fallu se tourner vers les autres repères précédemment cités (roches lunaires, impact avec Théia), qui constituent le faisceau de preuves le plus probant pour donner ce chiffre de 4,54 milliards d’années. L’âge d’une planète qui n’a jamais cessé de se recycler, comme une vieille dame qui aime à se refaire sans cesse une beauté.

- Les plus vieilles roches terrestres, datées de 4,03 milliards d’années, ne reflètent pas pleinement la naissance de notre planète.

- La radiochronologie appliquée aux météorites et aux roches lunaires fournit des repères plus fiables.

- Le croisement de ces données fixe l’âge de la Terre à 4,54 milliards d’années.

📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.