Le thème de la boucle temporelle est décidément un classique, chez les Japonais. Après Comme un lundi, en mai 2024, sort dans nos salles En boucle. Une comédie excentrique et pleine de tonus, de Junta Yamaguchi, qui aurait aussi bien pu donner lieu à un film animé, tant ses comédiens jouent la carte de l’outrance et de la théâtralité. Nettement moins politique, cependant, que l’œuvre de Ryō Takebayashi, qui évoquait l’aliénation au travail, En boucle brille surtout par son utilisation du plan-séquence et son cadre enchanteur.

De la tourmente naît du positif

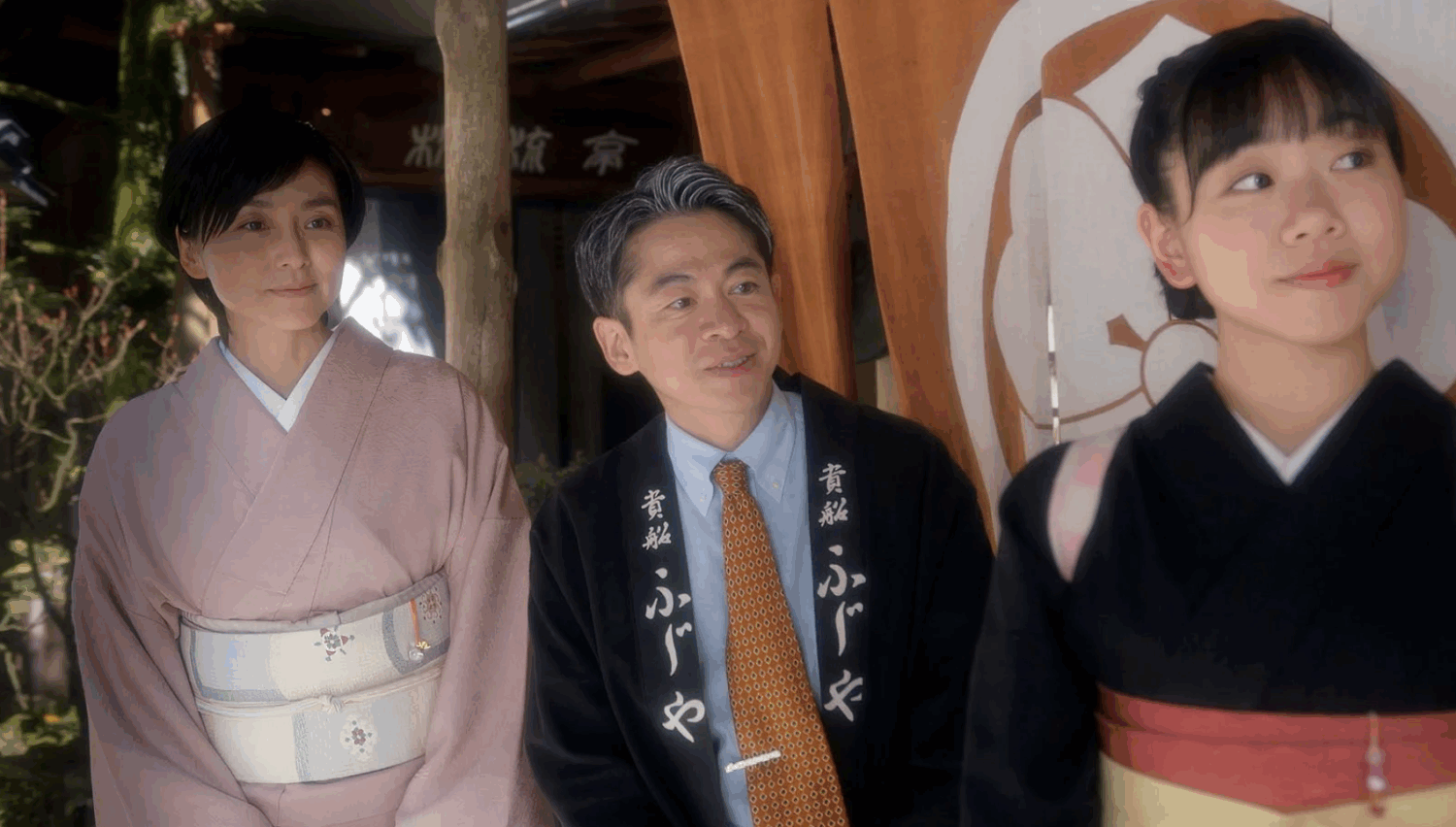

En effet, le récit suit la vie d’une auberge de Kibune, petit village de montagne à proximité de Kyoto dont l’accès difficile et les conditions météorologiques aléatoires ont, semble-t-il, donné toutes les peines du monde à l’équipe de tournage.

Comme tous les jours, les salariés de l’auberge Fujiya s’affairent auprès de leurs clients lorsqu’ils s’aperçoivent, les uns après les autres, qu’ils sont prisonniers d’une boucle temporelle et ne cessent de revivre les deux mêmes minutes. Un court intervalle qui se répète encore et encore mais qui, par chance, n’altère en rien leur mémoire. Ainsi, plutôt que de réitérer inlassablement les mêmes conversations, nos personnages s’échinent à essayer de comprendre ce qui leur arrive et à vouloir mettre un terme à ce cycle infernal.

Heureusement, nous dit le cinéaste, de la tourmente naît toujours du positif : un client de l’auberge, scénariste de profession, va enfin retrouver l’inspiration qui lui manquait, quand l’héroïne du récit, une employée des lieux, va pouvoir resserrer ses liens avec un commis de cuisine dont le rêve est de partir en France pour apprendre l’art de la gastronomie.

Trente-six plans-séquences

Fort d’une première expérience sur ce même thème de la boucle temporelle, avec son tout premier long-métrage Beyond the Infinite Two Minutes, sorti en 2020, Junta Yamaguchi voit les choses en plus grand, travaille avec un budget plus conséquent et se frotte au tournage en extérieur – dont il résulte, hélas, quelques incohérences météorologiques dans la narration…

Toujours est-il que le grand mérite du cinéaste est d’avoir tourné chaque boucle temporelle en plan-séquence, c’est-à-dire d’une traite, sans coupure, à l’aide de la caméra-épaule. Un dispositif complexe qui a nécessité chaque fois la coordination millimétrée d’une quinzaine d’acteurs et de l’équipe de tournage. Nous arrivons donc, au total, à trente-six plans-séquences qui débutent de la même manière avec, certes, des nuances de plus en plus marquées au fil du récit.

L’explication finale quant à la cause de ce dérèglement temporel laisse quelque peu dubitatif, mais celle-ci est amenée avec une telle candeur que l’on pardonne aisément au cinéaste ses facilités.

3 étoiles sur 5

![]() Imprimer, enregistrer en PDF cet article

Imprimer, enregistrer en PDF cet article