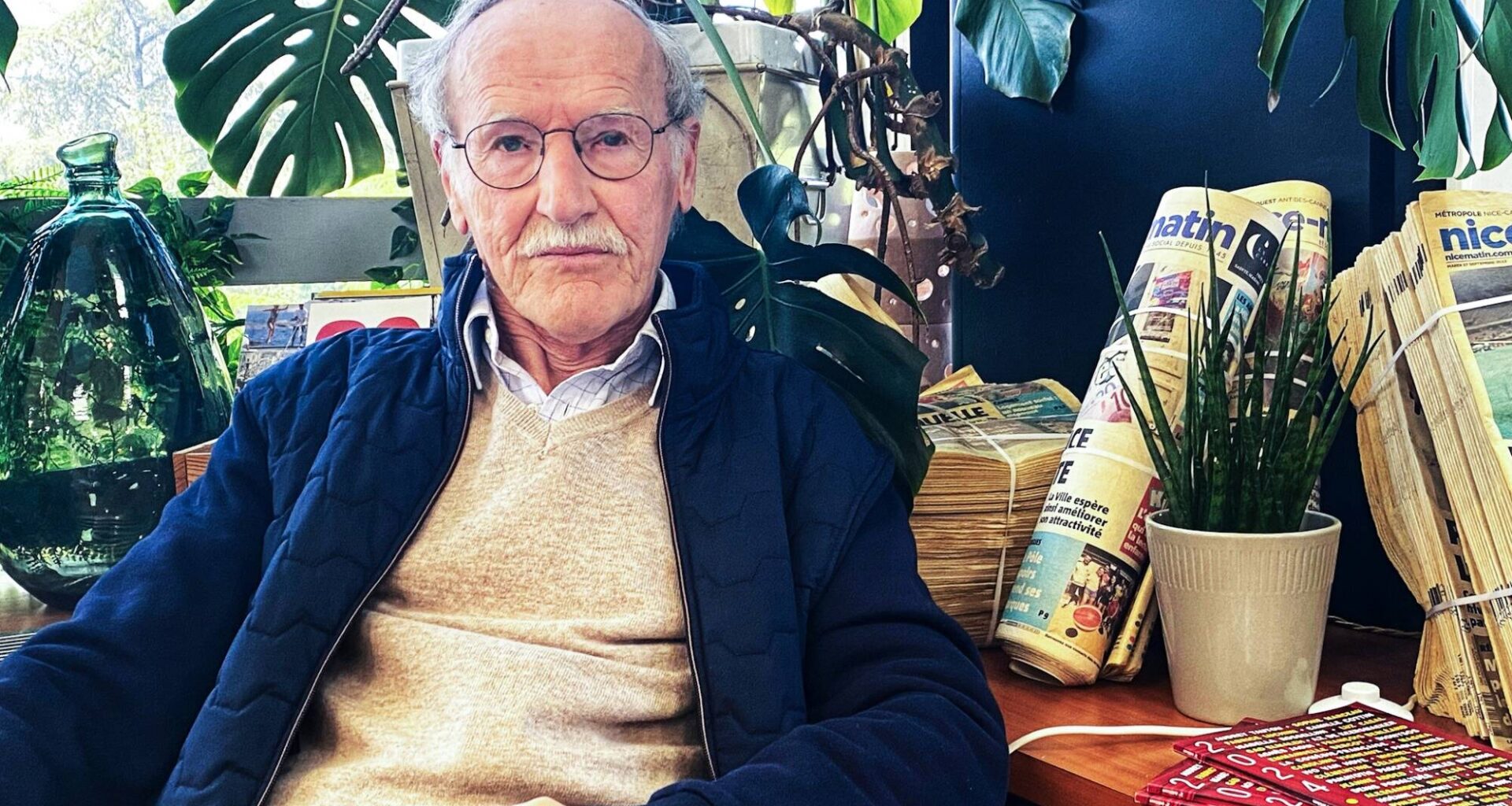

Dans la geste de Nice-Matin, Charles Guerrin occupe une place singulière. Son importance est inversement proportionnelle au nombre de reportages qu’il a signés. Le journaliste a creusé son sillon en coulisses, dans l’action syndicale, à la tête de la section azuréenne du SNJ (1). Un engagement payé au prix fort. Placardisé dès la fin des années soixante, il a dû attendre trois décennies pour être reconnu à sa juste valeur. Ses confidences, passionnantes, ressuscitent un temps que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître… et qu’ils ont parfois du mal à imaginer.

Vous avez vu le jour au sein d’une famille hors du commun…

… Et dans un contexte très particulier ! [Il rit] Je suis né en 1943, neuvième enfant d’une famille de résistants. Ma mère avait peur des souris, mais elle a tenu tête à la Gestapo. Mon père, Aymé Guerrin, était journaliste. À la tête du groupe Vercingétorix, il a publié dès décembre 1941 un bulletin clandestin, La Chaîne française. En juin 1944, il a été nommé rédacteur en chef du journal France Libre. À ce titre, il a été reçu par Charles de Gaulle, le 29 août 1944, avec les autres dirigeants de la presse clandestine. Je n’ai jamais su quelles étaient les relations exactes qui liaient De Gaulle et mon père, mais elles devaient être assez étroites, puisque le général était mon parrain ! En septembre 1948, il nous a invités à déjeuner à la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Eglises. Un événement dont je garde une photo dédicacée… mais, hélas, aucun souvenir.

Devenir journaliste, c’était une façon de marcher dans les pas de votre père ?

Pas vraiment. La vérité est qu’avant de terminer mes études, je n’avais aucune idée précise de ce que je voulais faire. La seule chose qui m’intéressait, à l’époque, c’était le théâtre ! J’ai commencé des études de Droit sans conviction. Puis j’ai transité vers les sciences économiques, où je me suis copieusement emm… J’ai bifurqué en propédeutique pour préparer une licence de philosophie que je n’ai jamais décrochée. De guerre lasse, mû par l’envie pressante d’être indépendant, j’ai frappé à la porte de Nice-Matin. Le rédacteur en chef, Georges Mars, m’a proposé d’alimenter la rubrique TV de L’Espoir, l’édition vespérale du journal. C’est comme cela que j’ai commencé, à la pige (2), en novembre 1963.

Quand avez-vous intégré la rédaction ?

En février 1964. Assez rapidement, on m’a confié la politique locale que je couvrais avec le grand reporter Jean-Claude Vérots et Maurice Huleu. Je me suis lié d’amitié avec Angelo Rinaldi [futur écrivain, membre de l’Académie française, Ndlr], une plume exceptionnelle, assez mal traité par la direction.

Ce qui n’était pas votre cas ?

Oh, moi, j’avais bonne presse à cette époque. [Il rit] J’ai même représenté le patron du journal, Michel Bavastro, à un déjeuner organisé par son ennemi intime, Jacques Médecin. Tout cela a volé en éclat à mon retour du service militaire, le mercredi 1er mai… 1968.

Vous revenez en pleine « révolution » ?

Eh oui ! Les « événements » se sont produits alors que Nice-Matin, pour la première fois, était en situation de monopole dans les Alpes-Maritimes – Le Patriote quotidien avait cessé de paraître en 1967. Tous les jours, les défilés de la CGT passaient devant le siège du journal, avenue Jean-Médecin, sécurisé par… nos salariés CGT ! C’était le deal : pas de grève ni d’entrave à la parution, à condition que les manifestations soient couvertes. Mais la rédaction, sous-payée à cette époque, n’était pas étanche aux mouvements qui embrasaient le pays. Michel Bavastro a accepté de nous recevoir. Pendant que nous discutions, nous entendions la rumeur de la rue, menaçante, qui conspuait le nom du patron. Le « Vieux » a fermé les fenêtres. Il est revenu vers nous, visiblement nerveux. Je pense qu’il a pris peur. Et il a lâché des augmentations considérables – jusqu’à + 50 % pour les plus bas salaires ! C’était le 27 ou le 28 mai…

Juste avant que De Gaulle ne reprenne l’avantage à son retour de Baden-Baden ?

Exactement ! À quelques jours près, nous étions marron… Dans un second temps, nous avons tenté d’infléchir la ligne éditoriale très droitière. Un vieux briscard de la rédaction, Albert Modini, a apostrophé Bavastro : « Vous nous demandez de bander, mais vous nous coupez les couilles ! » [Il rit] Le patron n’a rien voulu céder. Qu’un autre que lui puisse avoir la main sur ce qui était publié ou non, c’était inimaginable !

Et vous avez été « placardisé » ?

Oui. En juillet 1968, j’ai été muté – en 48 heures et évidemment sans mon accord – au secrétariat de rédaction de la « Région Alpes-Maritimes », une fonction sédentaire où je n’avais plus la possibilité d’écrire. En mars 1969, j’ai été affecté au service des Informations générales, avant de rejoindre l’équipe de L’Espoir Hebdo en novembre 1973, puis la locale de Nice. C’est à ce moment-là, en 1974, que la situation s’est de nouveau tendue…

Que s’est-il passé ?

En avril 1974, les journalistes ont observé une grève de quatre jours. qui a permis d’entériner la fin de la « semaine de six jours ». Jusqu’à cette date, les rédacteurs et les photographes de Nice-Matin travaillaient toute l’année, hors congés, six jours sur sept ! Cet épisode a déclenché une vague de mutations-sanctions, avec des procédures judiciaires au pénal jusqu’en 1990. Cela m’a notamment valu de rester « scotché » aux Informations générales de 1986 à 1998.

Vous avez pourtant achevé votre carrière comme directeur juridique ?

Oui. Grâce à Michel Comboul, qui a pris les rênes du journal après le décès de Gérard Bavastro, et la vente du titre au Groupe Lagardère. J’ai renoncé à mon statut de journaliste jusqu’à mon départ à la retraite en 2004. J’ai accueilli cette ultime nomination comme un défi ; je vous ai dit le peu d’appétence que j’avais, plus jeune, pour le Droit… Mais en définitive, je me suis pris au jeu.

Si vous deviez dresser un bilan de vos quarante années à Nice-Matin ?

J’ai travaillé avec des professionnels exceptionnels, d’une rigueur exemplaire. Et j’ai appris que la liberté est un combat qui n’est jamais définitivement gagné.

1. SNJ : Syndicat national des journalistes.

2. Rémunération des journalistes à l’article.