Alors que le suréclairage des villes et l’omniprésence de l’électronique irradiant nos intérieurs ont battu en brèche les ténèbres, la « vraie » nuit semble s’être réfugiée dans les œuvres de Georges de La Tour (1593-1652). Une nuit dont on croirait palper l’épais velours. Dans ce noir insondable, la modeste lueur d’une chandelle convoque le divin. Maître des effets lumineux, l’artiste a fait de ses scènes nocturnes déchirées par l’incandescence d’une flamme solitaire son plus grand titre de gloire.

Un art du renoncement

Ces compositions sont au cœur de l’exposition de Jacquemart-André, à commencer par ce chef-d’œuvre, Le Nouveau-né. C’est aussi le tableau le plus populaire du peintre. Pour tout décor, un fond sombre sur lequel se détachent deux femmes humblement vêtues contemplant un nourrisson endormi. Petite momie serrée dans ses langes, celui-ci est pourtant bien vivant, avec sa bouche entrouverte, sa joue pleine et rose. Une chandelle invisible l’éclaire, projetant également une vive lumière sur le corsage de la femme de gauche. De sa main droite levée, celle-ci couvre la flamme, dans un geste simple et sublime qui semble envelopper l’enfant d’une bénédiction protectrice. C’est le miracle d’une petite vie nouvelle. Quelle simplicité ! L’art de La Tour est un art du renoncement. Ce grand dépouillement va de pair avec une prédilection pour la représentation des humbles. Adieu soieries, bijoux étincelants, adieu riches tapis, mobilier sculpté ! Seuls quelques très rares objets ont ici droit de cité. Même ses compositions diurnes les plus « mondaines » comme Le Tricheur à l’as de carreau ou La Diseuse de bonne aventure (absentes de l’exposition) conservent une retenue bourgeoise, loin de toute flamboyance baroque.

Georges de La Tour, La Femme à la puce, v. 1632-1635, huile sur toile, 121 x 89 cm, détail, Nancy, Musée Lorrain-Palais Des Ducs De Lorraine. ©Thomas Clot.

Vraie nuit, faux jour

La Tour n’a pas inventé le genre pictural des « Nuits ». Magistralement codifié par l’Italien Caravage (1571-1610), ce « ténébrisme » dramatique qui noie dans l’ombre les figures pour n’en éclairer vivement que certaines parties a été propagé par les nombreux émules européens de ce dernier, parmi lesquels le Néerlandais Gerrit Van Honthorst, « Gherardo della Notte ». La Tour participe de ce courant qu’un autre grand Lorrain, Jacques Callot, a audacieusement traduit en gravure dans Le Brelan ou Le Bénédicité, laissant au papier blanc le soin de représenter les zones éclairées. Non seulement La Tour n’a pas « inventé » la nuit, mais il a peint également le jour. Austères, ses scènes diurnes présentent un fond sombre et abstrait, tels les Apôtres destinés à la cathédrale d’Albi, aujourd’hui disséminés dans le monde, le Saint Thomas du Louvre ou l’admirable Vieille Femme de San Francisco.

Georges de La Tour, Saint Grégoire, 1620-1640, huile sur toile, 102 x 67 cm, Lisbonne, Museu nacional de Arte antiga. ©Mmp, E.P.E./ADF, Luísa Oliveira, 2022.

Les « jours » de La Tour sont presque aussi sombres que ses nuits… On serait parfois en mal de les départager, si la présence d’une flamme ne distinguait la « vraie » nuit du faux jour. On pensait généralement que les scènes diurnes précédaient les nocturnes dans la chronologie, jusqu’à ce que l’envoûtante Collecte des impôts du musée de Lviv (Ukraine) ne bouleverse la donne. Non seulement cette œuvre est datée du début de sa carrière, mais les analyses ont montré qu’elle est peinte sur un fond clair, contrairement à la plupart des nocturnes exécutés sur préparation rouge sombre ! Le peintre à la chandelle tentait-il d’enfumer les futurs historiens de l’art ?

Un La Tour dans le grenier ?

Mais où sont donc passés le Denier de César avec le Christ […] à l’entrée du Temple entouré par une foule de prêtres et de disciples, ou cette Dame en habit de satin blanc devant un miroir ? La liste des tableaux perdus de Georges de La Tour fait rêver les historiens de l’art. On brûle de redécouvrir, dans le grenier d’un château ou de quelque couvent, au fond d’une réserve de musée, un chef-d’œuvre inédit du maître. Pourquoi pas un portrait, voire un paysage ? Sur les quatre à cinq cents tableaux qu’il dut peindre, on ne connaît qu’une quarantaine d’originaux. Il est donc permis de rêver ! Parmi les récentes découvertes figurent le Saint Grégoire du musée de Lisbonne et un impressionnant Saint Jacques attribué à l’atelier du peintre, vendu 512 000 € par Tajan à Paris en 2023. J. C.

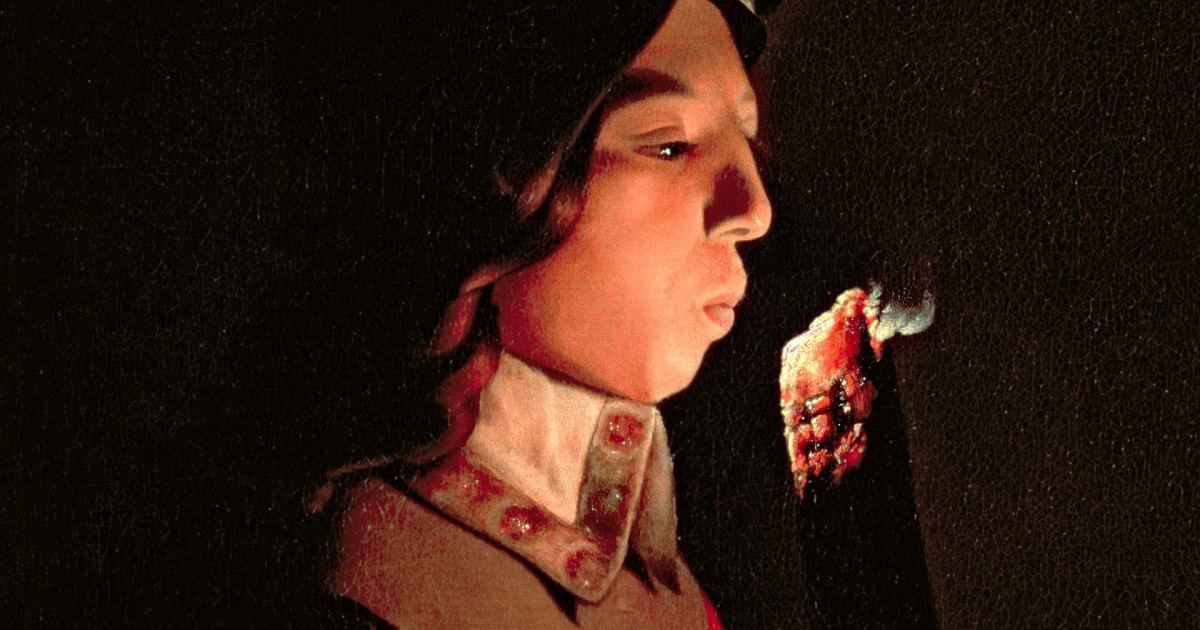

Georges de La Tour, Le Fumeur, 1646, huile sur toile, 70,8 x 61,5 cm, détail, Tokyo Fuji Art Museum. ©DnPartcom.

Divin mystère

Portées à un degré de perfection suprême, les « Nuits » ont permis à l’artiste de transfigurer les figures les plus humbles et d’introduire un soupçon de mystère divin dans les scènes les plus prosaïques. « Georges de La Tour élut la vie quotidienne la plus simple, la plongea et la simplifia encore dans la nuit, pour la revêtir du “ reflet de grandeur ” qu’est la luisance, la couche de lumière. Qui est la source même des auréoles et des nimbes qui sacrent », note l’écrivain Pascal Quignard (Georges de La Tour, éd. Flohic, 1991). Il cite à son propos le grand mystique espagnol Jean de la Croix, auteur du poème La Nuit obscure, mais aussi le cardinal de Bérulle, l’abbé de Saint-Cyran qui contribua à répandre la doctrine janséniste, ou leur contemporain le moraliste Jacques Esprit. La Tour s’inscrit dans ce courant de spiritualité pure et austère marqué par la Contre-Réforme. Ses « Nuits » élèvent l’âme.

Georges de La Tour, Saint Thomas, v. 1634-1638, huile sur toile, 70 x 62 cm, Paris, musée du Louvre. ©Josse/Bridgeman Images.

Autre chef-d’œuvre de l’exposition, la Madeleine pénitente (Washington) en témoigne puissamment. En grande partie masquée par le crâne que la sainte touche de la main, comme pour consolider sa foi, la flamme s’incline vers la gauche, suggérant un long soupir. Découpé, de même que la main, dans un puissant contrejour, le crâne se reflète dans le miroir. La nuit a envahi presque tout le tableau, laissant la pécheresse repentie dans le silence de sa méditation. Peint dans une gamme réduite de rouge et de brun, le Saint Jérôme lisant attribué à l’atelier de La Tour (Nancy) se construit autour du spectaculaire effet lumineux produit par la lettre rétro-éclairée, qui rend presque noire la main qui la tient. Avec Saint Jean-Baptiste dans le désert, redécouvert en 1993, l’ascèse et le dépouillement sont à leur comble. La source lumineuse qui caresse l’épaule et le genou du saint est invisible (pas de chandelle dans le désert !), la stylisation des formes poussée à l’extrême, tout comme le renoncement à la couleur. C’est un pur instant de méditation. Une telle maîtrise a incité les spécialistes à dater ce tableau des dernières années de l’artiste.

Dans les limbes

Faudrait-il également compter Le Nouveau-né parmi ces tableaux de piété ? Car bien sûr « on se demande s’il s’agit seulement de deux femmes et d’un bébé, ou de la Vierge Marie, sainte Anne et l’enfant Jésus, remarque Gail Feigenbaum, commissaire de l’exposition avec Pierre Curie. Seule la lumière suggère la sainteté des personnages. La Tour aime rester dans les limbes de l’ambiguïté, il situe le divin dans le monde ». Or, dans le monde, les saints ne portent pas plus d’auréole que les anges n’ont d’ailes ! Au sein de l’exposition, seul l’admirable Saint Jérôme pénitent (Grenoble), représentation saisissante d’un corps vieilli déformé par les mortifications, est pourvu d’attributs religieux. Devant de tels sommets, on s’étonne que les rares documents d’archives éclairant le personnage de La Tour dépeignent un homme détestable, un bourgeois avide, imbu de ses privilèges, dont les chiens détruisent les récoltes des pauvres gens. La force mystique de ses grands chefs-d’œuvre laissait espérer mieux !

Georges de La Tour, Saint Jérôme pénitent, v. 1630, huile sur toile, 152 x 109 cm, Stockholm, Nationalmuseum. ©Josse/Bridgeman Images.

Curieusement, la nuit n’enveloppe pas seulement des sujets religieux. La Fillette au brasero et Le Fumeur aux joues gonflées ravivent tous deux une flamme de leur souffle. Comble du trivial par son sujet, la spectaculaire Femme à la puce exalte toutes les séductions du genre. Quant à La Collecte des impôts dont la grande qualité picturale est magnifiée par le bel état de conservation, elle jouit du même éclairage que le Reniement de saint Pierre. L’artiste met donc les mêmes moyens plastiques, la même gravité, pour traiter un épisode de la vie quotidienne que pour aborder un sujet de l’Évangile. La nuit se vendait bien, ce qui n’enlève rien à son génie. Il faut bien vivre ! Cependant, certains ont vu dans La Collecte des impôts un « Judas percevant le prix de sa trahison », de même qu’une séduisante lecture de la Femme à la puce a décelé sous sa main l’extrémité de la croix d’un rosaire. L’ambiguïté, encore et toujours !

Georges de La Tour, Job raillé par sa femme, vers 1630, huile sur toile, 147,5 x 97 cm, Epinal, musée départemental d’art ancien et contemporain © Musée départemental d’art ancien et contemporain, Épinal, cliché Claude Philippot

Zones d’ombre

Malgré les trésors d’érudition déployés par plusieurs générations de spécialistes, la biographie de l’artiste reste elle-même un domaine obscur traversé par quelques brillants éclairs. Né à Vic, dans l’évêché de Metz, La Tour fit l’essentiel de sa carrière en Lorraine. Installé à Lunéville en 1618, il bénéficia d’achats du duc de Lorraine. Mais devenu « peintre ordinaire » de Louis XIII, il compta aussi parmi ses clients d’influents personnages du royaume de France, à commencer par Richelieu. Il meurt jeune, en pleine gloire, et très vite son nom est effacé de l’Histoire. Parmi les énigmes tenaces qui subsistent figure l’hypothèse d’un séjour en Italie, entre 1610 et 1616. Alors à l’apogée de son rayonnement, Rome attire trois autres grands artistes lorrains, le graveur Jacques Callot, les peintres Claude Deruet et Jean Le Clerc.

Georges de La Tour, Les Joueurs de dés, v. 1650-1651, huile sur toile, 92,5 x 130,5 cm ©Stockton-on-Tees, Preston Park Museum and Grounds/Simon Hill-Scirebröc.

Mais comme le souligne l’exposition, les rapports de La Tour avec les écoles du Nord sont également décisifs. Faut-il pour autant en déduire un voyage nordique ? Redécouvert en 1863, La Tour ne fut pleinement rétabli dans son statut de grand peintre du XVIIe que dans la seconde moitié du XXe siècle. C’est l’une des plus belles reconquêtes de l’histoire de l’art. S’il est bel et bien ce « dieu de la peinture pure » qu’acclamait André Fermigier dans « Le Nouvel Observateur » lors de la première rétrospective qui marqua la reconnaissance de l’artiste en 1972, il subsiste bien des ombres au tableau. Ne dit-on pas que les voies du Seigneur sont impénétrables ? Comme les ténèbres.