Entre 50 et 160

kilomètres d’altitude s’étend une zone mystérieuse de notre

atmosphère que les scientifiques surnomment

« l’ignorosphère ». Trop haute pour les avions, trop basse pour les

satellites, cette région demeure largement inexplorée malgré son

rôle crucial dans les phénomènes climatiques terrestres. Mais une

découverte récente de chercheurs de Harvard pourrait changer la

donne : des membranes ultra-légères capables de s’élever dans les

airs uniquement grâce à la lumière du Soleil.

L’ignorosphère : la frontière oubliée de notre planète

Notre planète recèle

encore des territoires inexplorés, et l’un des plus intrigants se

trouve juste au-dessus de nos têtes. L’ignorosphère englobe la

mésosphère et une partie de la thermosphère, formant une frontière

critique entre l’atmosphère terrestre et l’espace. Cette zone joue

pourtant un rôle déterminant dans de nombreux phénomènes qui

affectent directement notre quotidien.

C’est là que les éjections

de masse coronale du Soleil déposent leur énergie, déclenchant des

tempêtes géomagnétiques capables de paralyser nos réseaux

électriques. Les aurores boréales naissent dans ces altitudes, tout

comme les perturbations qui peuvent faire dévier les satellites de

leur trajectoire. Paradoxalement, c’est aussi dans cette région que

les débris spatiaux se désintègrent lors de leur retour sur Terre,

créant une pollution atmosphérique encore mal comprise.

L’absence de données

précises sur cette zone limite considérablement la fiabilité de nos

modèles climatiques globaux, créant un angle mort dans notre

compréhension du système terrestre.

La

photophorèse : quand la lumière devient moteur

La solution pourrait venir

d’un phénomène physique découvert au XIXe siècle mais longtemps

resté anecdotique : la photophorèse. Ce processus se produit

lorsqu’une membrane ultra-fine présente une différence de

température entre ses deux faces. Les molécules de gaz qui

rebondissent sur la surface la plus chaude génèrent alors une

poussée microscopique mais mesurable.

Ben Schafer et son équipe

de la Harvard John A. Paulson School of Engineering ont réussi à

transformer cette curiosité scientifique en technologie viable.

Leurs membranes, composées d’oxyde d’aluminium recouvert d’une fine

couche de chrome, mesurent à peine un centimètre de diamètre pour

quelques micromètres d’épaisseur.

L’exploit réside dans la

démonstration que ces dispositifs peuvent effectivement flotter

dans des conditions de vide poussé, similaires à celles de la haute

atmosphère. Exposées à une lumière représentant 55% de l’intensité

solaire naturelle, ces membranes se sont élevées de manière stable

et contrôlée.

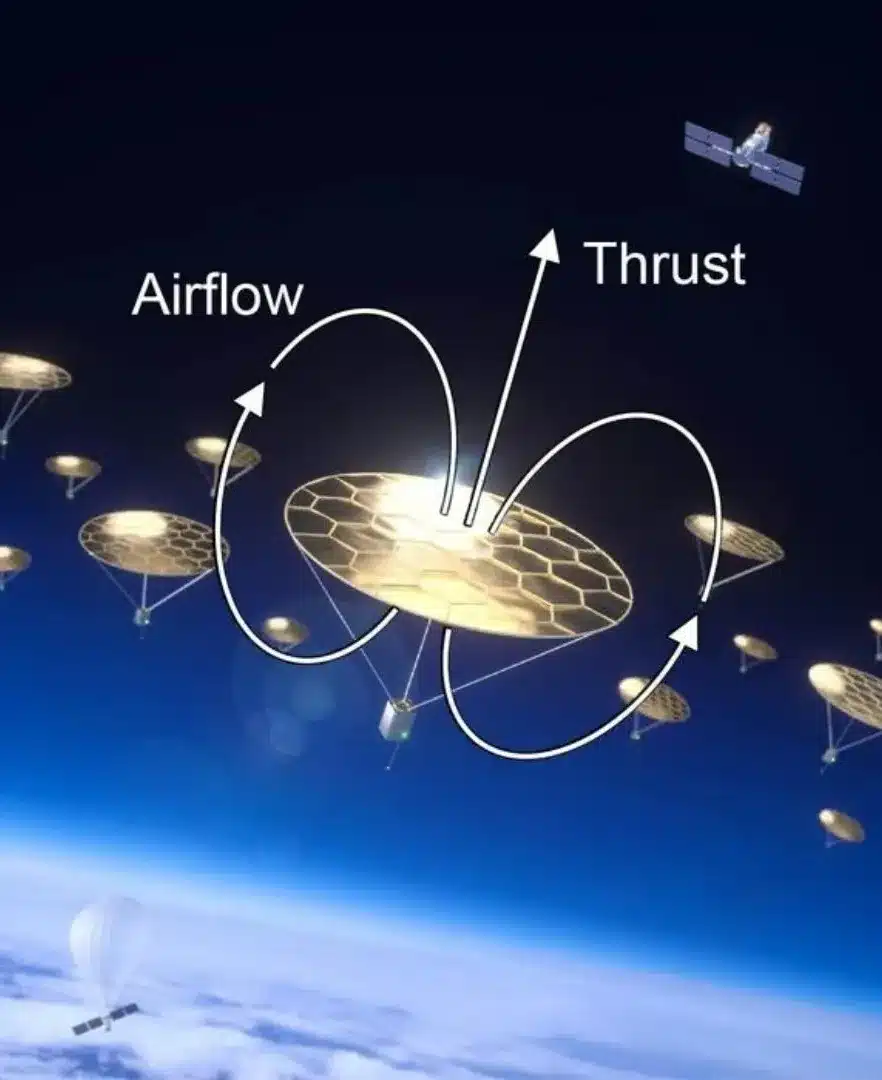

Ces appareils exploitent un phénomène appelé photophorèse, qui crée

un mouvement à travers les différentes températures des deux côtés

d’une fine membrane. Crédit image : Ben Schafer et Jong-hyoung

KimUne

révolution technologique en préparation

Les applications de cette

découverte rapportée dans Nature

dépassent largement le cadre de la recherche atmosphérique. Les

chercheurs envisagent de créer des versions légèrement plus

grandes, d’environ six centimètres de diamètre, capables de

transporter des capteurs miniaturisés et des antennes de

communication.

Le concept opérationnel

est aussi élégant qu’ingénieux : ces dispositifs seraient largués

depuis des ballons stratosphériques à 50 kilomètres d’altitude. Ils

s’auto-propulseraient ensuite jusqu’à 100 kilomètres de hauteur, où

ils demeureraient en suspension pendant la journée grâce à

l’énergie solaire. La nuit, ils redescendraient naturellement, mais

leur légèreté leur permettrait de remonter automatiquement au lever

du soleil suivant.

Cette capacité de vol

autonome et répétée ouvre des perspectives fascinantes pour la

surveillance continue des phénomènes atmosphériques, impossible

avec les technologies actuelles.

Des

horizons scientifiques élargis

Au-delà de l’exploration

terrestre, cette technologie pourrait révolutionner l’étude

d’autres corps célestes. L’atmosphère ténue de Mars, par exemple,

constitue un terrain d’application idéal pour ces membranes

photophorétiques. Leur capacité à fonctionner dans des

environnements à très basse pression en fait des candidates

parfaites pour l’exploration planétaire.

Plus surprenant encore,

Schafer évoque la possibilité de concurrencer les

mégaconstellations satellitaires comme Starlink. En déployant des

réseaux de communication dans la mésosphère, ces dispositifs

pourraient offrir des débits comparables à ceux des satellites en

orbite basse, tout en étant plus accessibles et moins coûteux à

maintenir.

L’avenir

prend son envol

Schafer et sa collègue

Angela Feldhaus ont fondé Rarefied Technologies pour commercialiser

cette innovation. Leur objectif immédiat consiste à optimiser les

matériaux et la structure des membranes pour créer des versions

plus grandes et plus légères, capables d’emporter des charges

utiles plus importantes.

Cette technologie illustre

parfaitement comment une redécouverte scientifique, combinée aux

avancées modernes en science des matériaux et nanotechnologie, peut

ouvrir des voies totalement inattendues. En transformant la lumière

solaire en force de propulsion, ces membranes pourraient bien

révolutionner notre approche de l’exploration atmosphérique et

spatiale.