CRITIQUE. Passionnant documentaire sur les deux grands peintres que la passion de l’art, de Rembrandt à Cézanne, du Louvre au Trocadéro, va unir.

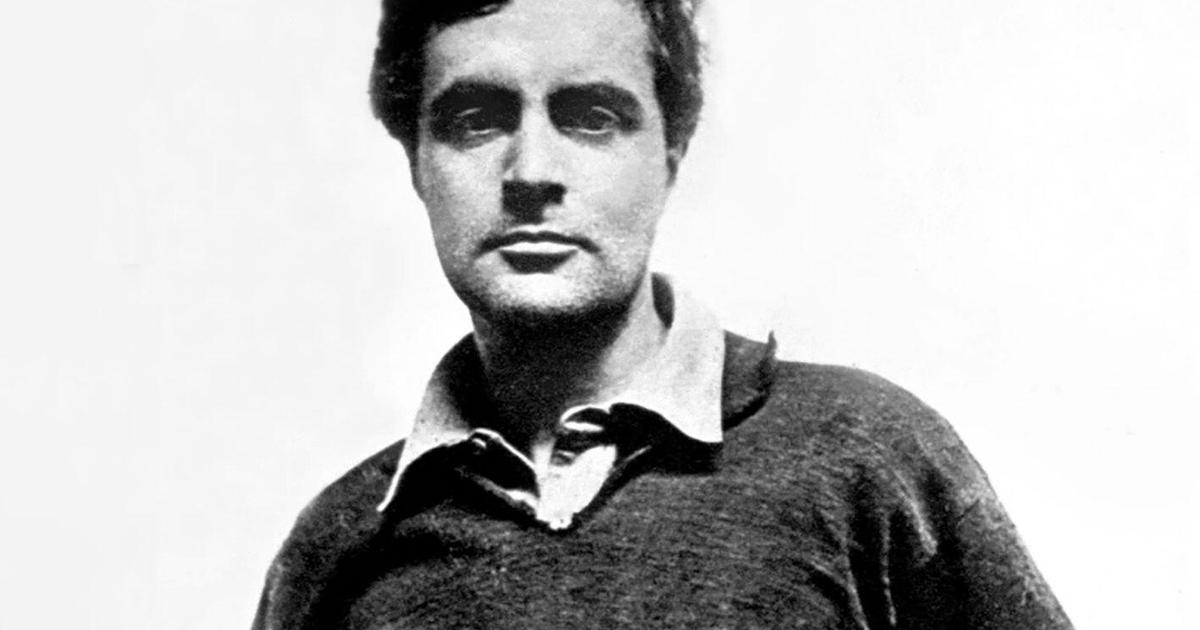

Son visage d’archange, sa vie de misère, son goût immodéré pour l’alcool et les drogues et sa mort à 35 ans ont fait d’Amedeo Modigliani (1884-1920) une légende. Ainsi s’ouvre Modigliani-Soutine, derniers bohèmes de Montparnasse, le documentaire réalisé par Catherine Aventurier en 2016, sur le beau visage apollinien de Modigliani plus porté sur le versant dionysiaque de l’existence. « Le dernier des peintres maudits », cet archétype de l’artiste, parisien d’adoption depuis déjà 8 ans, le prince italien de Montparnasse qui déclame des vers de Dante et emporte partout avec lui Les Chants de Maldoror de Lautréamont, ce « bohémien authentique qui refuse de faire de son art un moyen pour vivre », souligne Sophie Krebs, conservatrice générale au Musée d’art moderne de Paris.

Émigré juif russe à Paris, slave des confins de la Russie, né près de Minsk en Biélorussie, parlant tout juste français, « laid pour les uns, sale pour les autres », Chaïm Soutine (1893-1943) n’a pas la même prestance. Ni le même écho tant ses toiles charnelles bousculent et choquent, même s’il est considéré comme un « prophète de la peinture outre-Atlantique » et si Jackson Pollock, Willem De Kooning et Francis Bacon s’affirment comme ses héritiers. C’est presque le portrait de Dorian Gray en deux personnages, l’envers et l’endroit, tout et son contraire. Ils se rencontrent à Paris en 1915, en pleine guerre, par l’intermédiaire du sculpteur lituanien, Jacques Lipchitz (1891-1973) qui entend faire découvrir les artistes juifs ashkénazes à Modigliani, jusqu’alors plus marqué par la laïcité que par sa judaïcité. Leur improbable et fulgurante amitié ne durera que cinq années.

Marc Chagall originaire de Vitebsk comme Ossip Zadkine, Moïse Kisling originaire de Cracovie, c’est un nouveau monde de l’art qui s’ouvre sous ses yeux. Ils ont en commun la culture juive du débat et du questionnement, de nombreux textes, analyse Marie-Amélie Senot, conservatrice du LaM à Villeneuve-d’Ascq (Nord). Né dans une famille très nombreuse et très pauvre, Soutine crayonne, enfant, puis ose dessiner le rabbin du village, un interdit de la Torah, qui proscrit la figuration, ce que punit le fils du rabbin, un boucher, en le rouant de coups. Sa famille obtient une compensation financière et envoie Soutine aux beaux-arts de Vilnius. Il arrive à Paris sans le sou, débarque à La Ruche où les artistes juifs qui fuient les pogroms et l’antisémitisme historique de l’Europe de l’Est ont trouvé ancrage.

Soutine et Modigliani sont réformés pour des raisons de santé. Ils restent à Paris avec les hommes en âge de se battre qui restent en arrière du front, les étrangers et les malades. Entre mépris et tolérance, on les laisse travailler. Ils partagent leur atelier, infesté de punaises, à la Cité Falguière et leur misère, la faim, le froid. Modigliani voit le talent de Soutine, de dix ans son cadet, sera son mentor. Il va peindre au moins quatre portraits de Soutine, leur conférant un mélange de force, de symbolisme et de poésie diaphane. Le film écrit par Nathalie Bourdon et Catherine Aventurier raconte, à travers ces deux grands peintres unis par le goût commun de l’art français, des maîtres anciens et de l’art classique – Cézanne pour Modigliani, Rembrandt, pour Soutine -, la naissance de l’École de Paris.