23 août 2005. Je trouve dans une boîte à livres à côté de chez moi un exemplaire flambant neuf de J’écris l’Illiade de Pierre Michon. Une étiquette masquant le prix laisse entendre que ce livre a été offert. A-t-il été ne serait-ce qu’ouvert avant d’être abandonné ? Je le prends pour l’offrir à une amie. Mon atelier est encombré d’ouvrages ainsi récupérés que je lis dans les pauses du travail, surtout quand il s’agit de catalogues d’exposition, d’écrits d’artistes jamais réédités, de romans oubliés, ou de livres de poche du temps de ma jeunesse, avec une couverture signée Pierre Faucheux ou un dessin de Jean-Claude Forest ou de Siné.

Le même jour, les premières recensions de « romans de la rentrée » sont publiées dans les rares journaux et magazines que je prends encore le temps de survoler. Dans Libération, je découvre une critique du roman d’Arno Bertina (la mienne, achevée depuis quelques jours, n’est pas encore en ligne, mais je n’y touche plus), et un entretien avec Laura Vasquez par Thomas Stélandre, à propos de son dernier ouvrage, les Forces. Comme je ne sais pas grand-chose de ce nouvel opus, je le lis : « – Vous voulez écrire un chef-d’œuvre ? – C’est ce que je veux. Je veux faire quelque chose d’immense. J’ai une ambition absolue. – Qu’est-ce que ça veut dire ? – Ça veut dire une œuvre, un bon livre, un très bon livre. Un seul me suffira. Ça veut dire une vérité. Ça veut dire un texte qui vit comme un animal qui vient de naître. Il est là, vivant. Ça, ça serait un petit miracle et une surprise totale pour moi. Je pourrais complètement bien mourir. – Qu’est-ce qui déterminera le chef-d’œuvre ? – Il paraît quand même qu’on le sent. Proust le savait. Avant, il savait que ce n’était pas encore ça. Quand c’était ça, il le savait. – Et là, qu’est-ce que vous sentez ? – Je pense que c’est très bon, mais je n’y suis pas encore. Je crois que je suis au maximum de mes capacités, et même que je me dépasse dans chaque livre. Mais sans doute qu’il va y avoir autre chose, une puissance supplémentaire, si je peux vivre encore, si j’ai toute ma tête, si je ne tombe pas malade, si j’ai bien travaillé, si je lis beaucoup, si je continue, peut-être que je vais arriver à quelque chose de plus important. » Rien à ajouter, sinon qu’on peut aussi bien être atterré par de tels propos que paradoxalement complice, car le peu que j’ai lu de cette autrice a déposé de belles traces qu’un effort de mémoire devrait permettre de retrouver. En attendant, ce qui me revient dans la foulée, ce sont ces mots d’Emmanuel Carrère, cette fois piochés dans Télérama, trois jours plus tôt : « Je partage l’appétit de ma mère pour la gloire » et celui de « mon père [pour les origines], avec la conviction que les choses importantes se tissent dans l’ombre. » Sur ce dernier point, si nous sommes d’accord que cet ombre agit à l’écart des lieux de pouvoir, bienvenue au Terrain vague.

24 août. Mort de Stéphane Bouquet. Les premiers mots qui me viennent à l’esprit : bien plus qu’une voix, un être d’exception. Je les écris alors que je n’aurais finalement que peu échangé avec lui ; mais, il y à peine plus de trois mois, son dernier livre, Tout se tient (P.O.L), m’avait impressionné par sa densité, sa diversité formelle, sa force narrative, et musicale : rythmique, acousmatique. Ses mots résonnent toujours dans ma tête, même si ma mémoire n’est plus assez vive pour retenir les agencements qui m’avaient frappé. Mais je me souviens que parfois, ça chante, et que surtout, ça danse, de manière discrète, murmurante. De son avant-dernier livre, Le fait de vivre (Champ Vallon, 2021), je choisis, comme en épigraphe à venir, le poème 15 de Tricot d’attente :

« Il faut que cela

continue, nous sommes

des moulins à signes

dispersés dans la solitude

qui est la seule existence, l’un de nous

a l’air de réclamer

(je traduis)

d’un bras hâlé qu’il se

dépose sur nos épaules

pour déployer librement la suite »

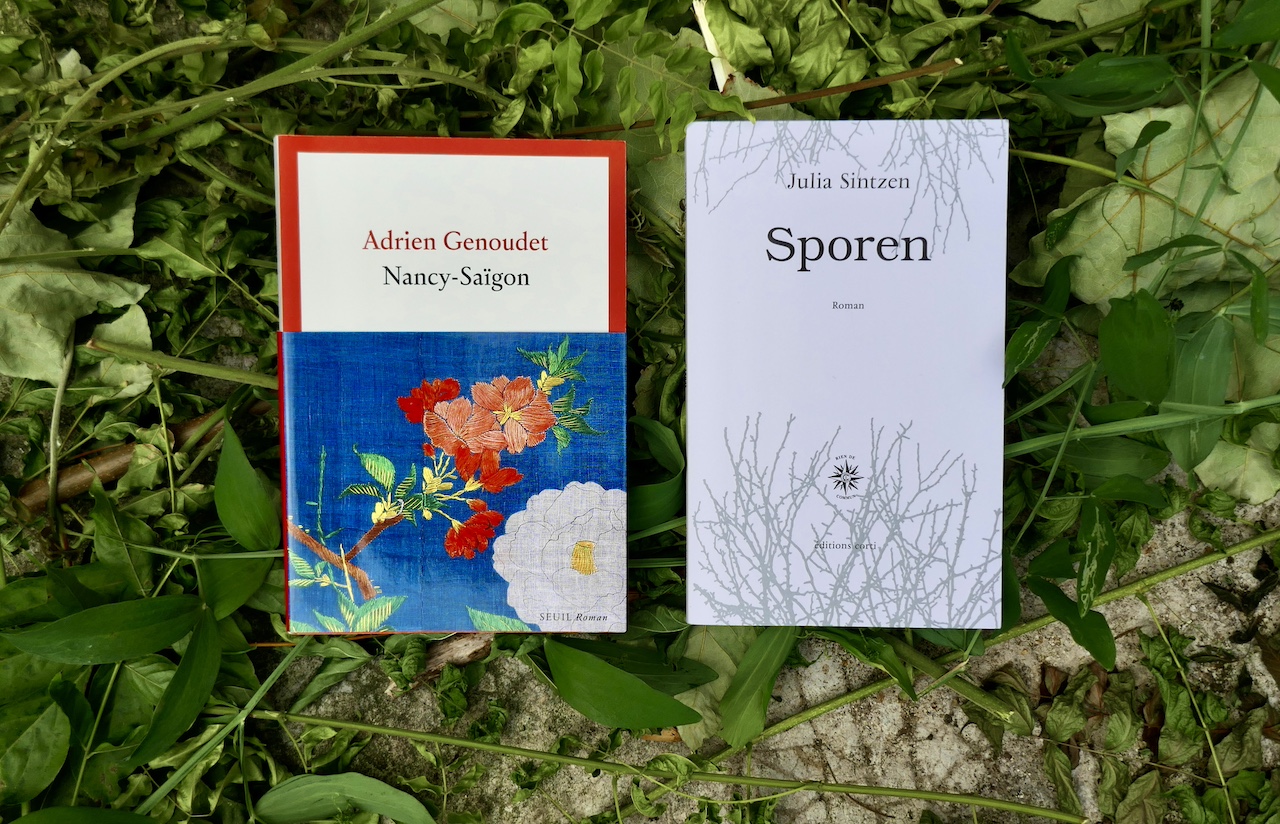

1. D’Adrien Genoudet, avait été chroniqué ici-même en décembre dernier Enfant vu de dos, un livre d’un peu moins de cent pages paru dans la collection « Fléchettes » (qu’il dirige chez sun/sun éditions), où il était déjà question du passé colonial de l’Indochine. Nancy-Saïgon, son troisième roman – deuxième aux Éditions du Seuil –, est une des belles surprises de cette rentrée [En aparté. N’ayant pu prendre connaissance que d’un pour cent de cette nouvelle salve romanesque, je ne peux écrire « une des plus belles surprises », même si cela m’étonnerait qu’il y en ait beaucoup d’autres du même tabac.]

Ce livre, j’en entreprends la lecture en parfaite ignorance du précédent, Le Champ des cris, né, comme son auteur le rapporte au cours d’un entretien filmé à la Maison des écrivains et de la littérature, le 11 octobre 2024, de la réception d’un « carton gorgé d’eau suite à la mort d’un aïeul ; dans ce carton, il y avait une litanie de lettres venant de plusieurs périodes de la seconde guerre mondiale, de l’Indochine, de l’Algérie […] avec une simple adresse qui était en gros de me débrouiller avec ça. […] Cet aïeul, que je ne peux pas nommer, que je n’arrive pas à nommer […], je lui cours après à travers les archives, je cours après ses manques, après ses images qui sont restées muettes. » Il conclut cette prise de parole en disant, d’une part, qu’il court au fond après lui-même, et d’autre part, que « le nouveau livre [qu’il est] en train d’écrire est une sorte de suite [au Champ des cris] » car il y est de nouveau question d’un carton d’archives reçu d’une parente qui, cette fois, se prénomme Édithe (avec un « e » – un coup d’œil rapide sur internet m’apprend que seules cinq Édithe sont nées, dans l’Est de la France, en 1949). Elle a 71 ans au début du récit ; et ce carton rassemble des archives concernant Simone, sa mère – leurs liens de parenté avec le narrateur n’étant pas précisés.

« Le jour où ils ont déterré Simone, il paraît qu’il faisait froid. C’était un jeudi de novembre et de gel, à ciel bas, où la petite ville lorraine, tassée derrière la masse du cimetière, s’efface et disparaît. » Cet incipit nous promet-il une histoire de fantômes ? Regardons ce qui nous est proposé en 4e de couverture : « Quelque part en Lorraine un jour de 2020, pour faire de la place dans le caveau familial, Simone est incinérée. On redécouvre alors l’habit traditionnel indochinois [un áo dài] qu’elle portait dans son cercueil. Une tunique de couleur bleue dont on ne savait qu’une chose : le mari de Simone, Paul, la lui avait envoyée au début de la guerre d’Indochine, avant de disparaître. / Le narrateur hérite de ce vêtement en même temps que d’un carton portant la mention “Nancy-Saïgon” et contenant la correspondance de Paul et Simone. Reclus dans son studio [parisien], il parcourt ces lettres. Au fil des pages, un homme apparaît – un certain Tilleul. Un homme dont le rôle se révèle complexe, voire trouble. Et qui semble faire le lien entre des désirs et des crimes. »

À Paris, « une pluie brutale s’est acharnée sur l’avenue d’Italie, suivie de quelques coups de tonnerre. » Elle ne cessera de tomber, comme pour accentuer les contrastes météorologiques entre les époques et les lieux. Dans son appartement, le narrateur explore cette correspondance entre de jeunes époux – elle, enceinte, restée en Loraine ; lui ayant pris la mer pour l’Indochine – nous sommes en 1949 –, où « il fait trop chaud pour écrire et pour penser, le papier gondole et ça m’exaspère ». La belle écriture d’Adrien Genoudet nous fait éprouver concrètement ces « sensations contrastées » par nombre d’allers-retours dans l’espace-temps qui n’ont jamais rien de mécanique – s’il y a une certaine exigence à l’œuvre, elle ne semble pas accordée à l’usage de telle ou telle contrainte formelle (ou alors secrète). Le romanesque reprend ici pleinement ses droits, sans pour autant céder au retour triomphant, ou revanchard, du « roman romanesque », après des décennies d’expérimentation (on y trouve plutôt quelques échos du roman feuilleton – colonial, policier, sentimental – qui, ne l’oublions pas, avait inspiré les plus radicaux des nouveaux romanciers). D’un chapitre à l’autre (non numérotés), un chemin (celui de l’écriture) se cherche à tâtons, posant en permanence la question de comment faire surgir des fantômes, en chair et en os, à partir de trois fois rien (même s’il y a carton plein). On ne saura pas in fine si ce « peu » a été inventé ou non – à moins que l’auteur ne nous le précise plus tard ; mais pour l’instant il nous est permis de penser que ce n’est pas le problème – cette incertitude entre fiction et documentaire étant ce qui nous permet d’avancer, pas à pas jusqu’au dernier : « …disparaître une bonne fois pour toutes ».

Adrien Genoudet 2025

Adrien Genoudet 2025

Pendant le confinement, nous dit le narrateur, « je suis resté un instant à entendre la pluie tomber sans la voir. […] Je me suis assis dans le seul fauteuil de l’appartement et la lumière a soudain tourné au noir, suivant le lent passage d’un nuage au-dessus de la ville. Une grande nuit en plein jour. En chuchotant cela – une grande nuit en plein jour – je me suis souvenu d’un des plus beaux moments passés chez Simone. D’elle au milieu du jardin, posée les mains sur les hanches avec les yeux portés sur le ciel qui, ce jour-là, prenait des premières teintes de crépuscule. C’était au mois d’août, à la toute fin du millénaire et le monde connaissait sa dernière éclipse solaire. […] J’avais onze ans. J’étais contre Simone, serré, apeuré peut-être, j’avais le visage collé aux cascades, au motifs de son áo dài qu’elle portait systématiquement lorsqu’elle était chez elle. La nuit est venue, lentement, sur le petit carré de terre où nous nous tenions debout, elle et moi. L’herbe a tourné au bleu. Le grand tilleul du jardin s’est tu d’un seul coup ; les quelques oiseaux, insectes, la vie perchée un peu partout sur les branches. Tout s’est arrêté et Simone s’est mise à rire comme une enfant. » Je me souviens avoir vécu cette fameuse journée en Touraine, enregistrant les sons produits par ces « quelques oiseaux, insectes ». Je réécoute aujourd’hui ces prises de son : au bord du silence, mais plus que jamais hanté [En aparté. Je les ai mixées dans une pièce pour ensemble de chambre et sons mémorisés, dont le titre, Demeure, évoque à la fois une maison, et ce qui y survit comme traces]. On notera dans ce fragment le mot « tilleul », qui reviendra souvent, patronyme de soldat ou arbre ; ainsi que le mot « bleu », se rapportant aussi bien à l’herbe étrangement éclairée ce jour-là qu’à la couleur de l’habit traditionnel – etc.

« Tilleul s’était installé dans la guerre comme on s’aventure, brusquement, dans une lisière à la tombée du jour […]. La mort possible, donnée par la jungle, était vécue en son for intérieur comme un retour au sources. Tilleul se moquait de disparaître de la face du monde, disparaître lui allait très bien. […] Il avait adopté la guerre car elle offrait la promesse d’une décadence en règle, toute tracée – pour lui, et pour tous les autres. » Paul Sanzach – celui des héros « sans visage » de ce livre (dans lequel on trouve cependant quelques photographies, dont deux portraits énigmatiques) qui prend progressivement distance avec Simone, physiquement, puis mentalement – devient proche de Tilleul, même s’il lui impose « un rapport vertical », étant « son supérieur, en grade et en âge. […] Sanzach aimait parler de la forêt, des jours passés au maquis, de l’odeur du feu qui était encore figée dans ses mains, il lui parlait de sa première jeunesse passée entre les arbres, caché, à combattre. Tilleul lui parlait du Jura, des scieries, de l’odeur de la découpe et des tas de copeaux entre les doigts. […] Sanzach appréciait la présence de Tilleul, son air gauche et craintif et en même temps mâtiné d’une nervosité couverte, une violence ramollie par le soleil qui semblait pourtant pouvoir resurgir à n’importe quel coup de sang. […] Il n’était pas rare que Sanzach lui lise quelques fragments des lettres de Simone à voix haute car Tilleul, lui, ne recevait rien du Jura. »

Cette correspondance, le narrateur la déchiffre avec attention, tout en se procurant une solide documentation, afin de « voir l’Indochine entraperçue par Sanzach, derrière le verre, les lampes et les comptoirs ». « Je lisais les lettres et je feuilletais les livres. Je regardais tout ce que je pouvais voir. Je cherchais à m’approcher comme le font les historiens. À prendre les mots pour des mimes. […] Il faut parfois lire leurs phrases en suivant le mouvement de leurs lèvres, les gueules qu’il font quand ils écrivent et raturent, puis jettent les pages. J’étais persuadé que tout se jouait entre les lignes […] – tu sais – écrit-il – ce n’est pas ce qu’on imagine » Adrien Genoudet ne nous épargne rien de la guerre et ses atrocités, comme « le sort les soldats vietminh massacrés » : « Une fosse creusée en deux heures, en plein soleil, à peine couverte au moment du départ. Puis, dans cette région du delta où s’accumulent les sables mous, les cadavres finissent par remonter, comme recrachés, prémâchés par le sel et dévorés par les mollusques. » […] Tilleul « aimait l’épuisement de la guerre. Le fait qu’elle assèche tout, qu’elle tire un trait sur les fausses pistes, hasardeuses, bien souvent faciles, de l’existence ; la guerre […] vous rend perpétuellement sale, suant, sanglant, morveux, loqueteux. » Mais un jour, il se trouve confronté au cadavre d’une enfant, dans un hangar, « couché au sol, sur le ventre, caché derrière une pile de sacs de sable […]. La gamine, une Vietnamienne d’à peine douze ans, était nue, la tête enfoncée dans la terre et les cuisses couvertes de sang. […] Tout cela ne faisait aucun doute quant au possible coupable : un homme du poste avait violé et tué cette fillette. » Alors quelque chose change : « Il sentait monter en lui ce qui pouvait bien s’apparenter à de la honte. » C’est le moment « bergmanien » de Nancy-Saïgon – moins ouvertement noir, et plus « tripal », comme vers la fin où Tilleul arrache la chemise de Sanzach, déchire le pantalon à chaque cuisse : « Partout il rencontrait de la chair crue et rouge, une humidité visqueuse ; un même fond de sensation chaude, toute molle, d’où ressortaient çà et là un bout plus ferme, un tube, un vide. »

En opérant ce bref montage, j’ai mis volontairement de côté quelques beaux personnages, du présent comme du passé, ainsi que nombre d’événements, ou d’objets, parfois essentiels, comme cet áo dài qui, changeant de continent, passe de corps mort à corps vivant, ce dernier étant lui-même en sursis ; et à peu près rien dévoilé des lettres entre les deux époux, qui ne se seront que très peu connus physiquement avant de devenir comme « égarés ensemble ». Il faudrait insister sur la tension érotique qui anime cette histoire où, une fois encore, la mort a le dernier mot, faisant disparaître celles et ceux que l’auteur, prenant habit de narrateur, a dû réinventer à partir de quelques vestiges : « Il me restait une poignée de lettres à lire et les mots de Simone paraissaient longer le couloir de son appartement, sa longue attente, son désespoir toujours plus grand. Les lettres de Paul Sanzach se résumaient, quant à elles, à quelques lignes de plus en plus creuses, sans objet ni réconfort, des faits sans importance. L’heure à laquelle il se couche. La chaleur. Les problèmes de lessive. Les vêtements qui ne sèchent pas. L’espoir de rentrer sans y croire. J’avais décidé d’arrêter ma lecture. » Mais, comme « il n’y a que les morts qui arrivent à se satisfaire du silence », il nous faut maintenant passer le relais…

2. Pour introduire Sporen, premier livre de Julia Sintzen aux Éditions Corti, un roman (même si – et tant mieux – à la frontière des genres), j’aimerais une fois encore recopier son incipit. Mais cette toute première phrase – qui présente un grand nombre de virgules (environ 350), ponctuant autant de segments inégaux (d’une à vingt-cinq syllabes à vue de nez) – fait six pages, soit la totalité le premier chapitre (sur trente-deux). Vu son ampleur, elle doit être lue après avoir pris sa respiration : on sent alors pénétrer en nous une voix, qui n’est pas celle d’un personnage, ou de l’autrice (ou encore d’une narratrice à laquelle on pourrait l’identifier), mais celle du texte comme dirait Dominique Fourcade.

Ce premier chapitre, intitulé « Nee, Non », je l’ai lu et relu, me faisant prendre à chaque fois par son rythme, par ce qu’il véhicule de sensations, de traces (sporen en néerlandais) – par ce qu’il dépose comme marques d’agitation : cris, bruits, verre brisé, taches de sang sur le sol, au cours d’une crise violente dont les protagonistes sont Rinske et son mari Wim. « C’est une fiction qui se passe dans les Pays-Bas autour de la Seconde Guerre mondiale » nous dit Julia Sintzen, qui précise : « Je travaille l’écriture par couches. Je réécris beaucoup. Ma base, ce sont les sterke verhalen racontées par ma mère et mes tantes, les histoires remarquables de ma famille. Il s’agit d’aventures du quotidien. » Mais cette crise ne perdure pas ; et au cours de ces trente-deux chapitres, ou moments de prose plus ou moins romanesque et fortement rythmée, l’usage de longues phrases étant loin d’être systématique, la première fois que, dans un même chapitre, on tombe sur un point, avec ou sans passage à la ligne, on comprend que tout peut arriver, y compris le plus grand silence. C’est peut-être pour cela qu’on les lit en variant les tempi : accélérant, ralentissant… Et surtout qu’on en reprend régulièrement la lecture, tant ce livre bref (un peu moins de cent pages) nous incite à ne pas l’abandonner.

« À l’origine, il y a un non, un non radical qui dure le temps d’une crise. Ce non, c’est celui de Rinske qui refuse de retourner vivre avec son mari, Wim. Mais, la crise finie, la vie reprend son cours comme si de rien n’était. » L’écriture qui, au-delà du « romanesque », donne « une voix » au livre, lui arrive-t-il aussi d’être en crise, avant de reprendre un cours plus tranquille ? Lisant, je déchiffre une partition – ce n’est pas si fréquent –, sensible à ce qui provoque par frottage des décharges électriques : « Een militair herstellingsoord, c’est l’endroit où les remettre en forme, les plus amochés, ceux revenus en pièces détachées en ont bien besoin, Wim sait qu’il a de la chance de ne pas être de ceux-là, lui, il a cette sale cicatrice à l’aine, ça ne se voit pas quand il est habillé, il a l’air d’un type normal dans le miroir, seulement ça le pique, ça le démange, surtout les jours d’orage, les nuages ne sont pas encore là qu’il sent déjà l’électricité dans l’air, ça lui gratte tout le long de cette vilaine marque qui fait un relief bizarre, oui, il se dit que cette cicatrice, c’est sa prise électrique, c’est par là que le courant passe lorsque le soleil se couvre, c’est l’organe de son sixième sens. » J’aimerais aussi relever ces mots se rapportant au pire, une mort d’enfant qui n’a pas vécu (la « deuxième fille » du couple, qui « n’a pas de nom, elle n’en a pas eu le temps ») : « Rinske tremble et rien ne bouge, ses yeux vont du berceau à la porte, de la porte au berceau, si quelqu’un venait, prendre et emmener la triste vérité, elles ont mis le bébé mort à mes côtés, elles sont parties, tout le monde est parti, les draps sont bien serrés, Ne prends pas froid, une couverture par-dessus, N’attrape pas le mal, bien serrée, emmaillotée, Repose-toi maintenant, mais toutes les lumières éteintes, la chose reste, elle la voit, elle la sait, juste là, à ses côtés, son souffle s’écoule et la nuit demeure, si elle croit s’assoupir, elle s’éveille en sursaut, elle ne peut pas se cacher, elle ne peut pas s’échapper, elle tremble dans son immobilité […] » Et, chapitre suivant, « Spiegel, Miroir » : « Les marches craquent, Rinske essaye de se faire plus légère, elle avance sur la pointe des pieds, mais dans la maison endormie elle n’entend que ça, la plainte de l’escalier »

Portrait de Julia Sintzen © Madeleine Liaras : Éditions Corti

Portrait de Julia Sintzen © Madeleine Liaras : Éditions Corti

Julia Sintzen : « Ce qui nourrit le récit, plus que les marques sur les corps, ce sont les traumatismes et leurs souvenirs. Surtout leurs souvenirs, car ce sont des empreintes vieillissantes, qui avec le temps se déforment mais sont impossibles à effacer. Cette déformation de la mémoire est une brèche pour l’écriture. » Je remarque tout-à-coup que les auteurs et l’autrice des quatre romans au programme de ce Théâtre des opérations (qui est aussi de la mémoire), sont né(e)s, chacun(e), au cours d’une décennie différente du vingtième siècle : années 1960 (Mauvignier), 1970 (Bertina), 1980 (Genoudet) et 1990 (Sintzen). Et qu’on peut, même si leurs ouvrages ne se ressemblent pas (et tant mieux), tisser des liens entre eux : la guerre par exemple, que l’on se retrouve dans tous – en France, en Lybie, en Indochine, en Indonésie –, ainsi que divers chaos… Reprenons ce qui a été noté, parfois d’un signe muet, à première, deuxième ou troisième lecture de Sporen (continue, puis de plus en plus discontinue, voire aléatoire), comme ce fragment du vingt-et-unième chapitre, « Bosbessen, Myrtilles », composé de plusieurs phrases, dont la première est aussi brève que percutante : « Il sent que là, il a vraiment merdé. » Mais avant d’en venir à cette cueillette des myrtilles, une virée en voiture nous est racontée : « Wim conduit comme un cow-boy, il ne fait pas attention aux nids-de-poule ou aux bosses, il passe dessus et la voiture fait des cahots impossibles, les filles se plaignent à l’arrière, elles disent qu’elles vont vomir, à la guerre comme à la guerre, et il accélère un bon coup pour montrer comment le bolide tient la route […]. À côté, Rinske se tient fort à la portière, les veines et les articulations se dessinent en relief à la surface de sa peau, ses dents se serrent et sa langue gonfle dans sa bouche, elle regarde droit devant, fermer les yeux, les garder ouverts, elle ne sait pas quelle stratégie adopter, elle essaye les deux, c’est quoi le pire, elle ne sait pas […], et quand le moteur s’arrête enfin, elle reste accrochée à la poignée, tout le monde est vite sorti et elle attend, les arbres autour, elle s’habitue à l’immobilité »

De quoi voir, sentir, entendre, toucher même, goûtant cette langue, appréciant la force de ces variations qui nous dictent l’inintérêt d’en faire un résumé complaisant. Partant d’un « non », donc d’un cri, ce roman aboutit à quelque chose d’autre que « l’histoire d’une victime et de son bourreau » : bien davantage l’histoire d’un « couple, bancal, cabossé, très humain », narrée d’une manière parfois expérimentale, mais avec le souci de rendre compte de quelque chose de simple – de concret… D’universel ? « J’écris avec ce que je sais, nous dit Julia Sintzen. Et c’est peut-être parce que j’ai conscience d’ignorer beaucoup que je fais part belle aux actes et aux objets du quotidien. »

Et, avant de prendre congé en agrégeant deux fragments d’un court chapitre formé d’une seule phrase, une dernière remarque concernant ce prénom Wim, dont on connaît qu’assez peu de vrais natifs (plutôt des adeptes du diminutif, comme le légendaire footballeur néerlandais, Willem Anderiesen ; et surtout Wilhelm Wenders – impossible de ne pas penser à lui, comme s’il était le seul Wim de la planète ; on songe aussi au plasticien flamand Wim Delvoye, sans savoir si les trois lettres de son prénom se trouvent bel et bien sur son état-civil) : il fonctionne comme une onomatopée, un son, un impact de balle de flipper (Wim est le premier mot du livre – le dernier étant « l’autre »). Marquant une belle précision de la sensation, ces deux fragments seront tirés de « Spiegel, Miroir » (titre de chapitre revenant cinq fois ; celle-ci est la première) : « Rinske pose la tasse de thé contre son sternum, la chaleur irradie, elle ferme les yeux, en inspirant la douceur lui monte aux oreilles, sa mâchoire se détend, son dos se laisse aller vers l’arrière, elle s’appuie contre le mur, il n’y a pas de coussin sur le banc creusé, le mur froid, la tête contre le mur, elle ouvre les yeux […], la maison est silencieuse, il n’y a qu’elle et ses bruits de souris, elle monte la tasse à ses lèvres, la chaleur s’écoule en elle, sa tasse se vide et se refroidit, elle la garde contre elle, la chaleur est dans le fond, jusqu’à la dernière goutte, la tasse n’est pas plus chaude qu’elle-même, ce sont des ses mains qui réchauffent la céramique, mais ses mains sont froides maintenant. » (à suivre)

Adrien Genoudet, Nancy-Saïgon. Éditions du Seuil, août 2025, 304 pages, 21€

Julia Sintzen, Sporen, Éditions Corti, août 2025, 112 pages, 16,50€

Articles similaires