Le photographe français Jean-Louis Courtinat présente 40 ans de photographie sociale à l’occasion du festival Visa pour l’Image de Perpignan. 40 ans de sujets délicats immortalisés avec « délicatesse » à travers des personnes touchées par la maladie, la misère et la rue. À la fois humaniste et engagé, Jean-Louis Courtinat, dans le sillage de Robert Doisneau dont il était l’assistant, s’attelle à utiliser un travail en noir et blanc pour « aller à l’essentiel ». Rencontre.

Comment avez-vous découvert la photographie sociale ?

Je suis tombé sur l’œuvre d’un photographe qui s’appelait Eugene Smith qui avait fait un reportage photo de longue haleine sur une infirmière à domicile. Il était resté très longtemps avec elle, l’accompagnant sans arrêt. Il avait fait une histoire qui pour moi était quelque chose qui dépassait la photographie parce qu’il y avait un engagement humain. Et c’est à cette époque que je me suis dit c’est ça que je veux faire et j’ai modestement essayé de suivre sa trace. Après, je suis rentré dans une agence de presse où j’étais l’assistant de Robert Doisneau. D’où, automatiquement, certaines choses que j’ai apprises et que j’ai gardées.

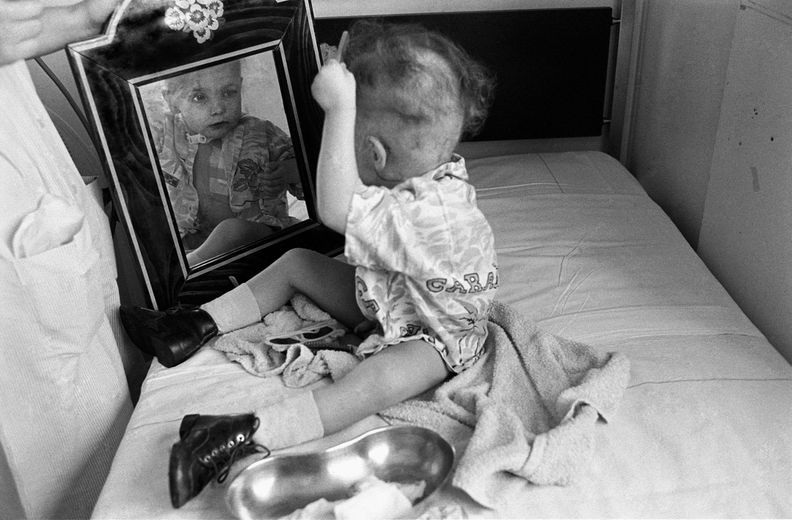

Denis adore se peigner. Chaque matin, l’infirmière lui apporte son miroir. Institut Curie, Paris, 1990.

© Jean-Louis Courtinat – Jean Louis Courtinat

Comme le choix du noir et blanc. Quelle est la valeur ajoutée de rester sur du monochrome ?

Pour moi, le noir et blanc permet d’aller à l’essentiel, à l’émotion. Le lecteur n’est pas distrait par la couleur justement. Il va directement à l’émotion s’il la ressent. Mais, cela dit, un photographe qui fait de la couleur vous dirait le contraire et il aurait parfaitement raison. Mais c’est un choix.

Vous abordez des thématiques comme la maladie, la misère, la rue… Quelle est votre position lors des rencontres avec ces personnes ?

Je reste très longtemps avec les gens. Pour chaque sujet, il faut que je vive avec eux, que j’arrive à m’intégrer. Au début, je ne fais pas de photos. J’ai mon appareil, je vis avec eux et puis, quand je le sens, je commence à faire des photos. J’ai besoin de ça, du contact et un peu de cette acceptation de mon travail. Mais ça prend beaucoup de temps. Je discute et je fais très peu de photos. Parce qu’en fait, je suis mal à l’aise avec la photographie. Quand vous entretenez une relation avec quelqu’un qui devient votre ami, vous sortez votre appareil, c’est plus le même truc. Vous n’êtes plus en conversation, vous êtes dans la photographie. Et j’ai toujours peur que le fait de faire des photos annule la relation que j’ai avec l’autre. C’est un petit peu psychologique, c’est dans ma tête.

Un SDF dans la salle d’attente du service des urgences de l’Hôtel-Dieu. Paris, 2003.

© Jean-Louis Courtinat – Jean Louis Courtinat

Je pense que quand on reçoit une émotion, ça nous permet certainement d’agir

Comment cela est-il vécu par les protagonistes ? Certains ont d’ailleurs livré leur témoignage en guise de légende photo dans votre série « Des êtres sans importance »…

Pour cette série, j’ai commencé à faire des photos. Et puis, quand je les ai mieux connues et bien connues, je me suis aperçu que ce qu’ils disaient était extrêmement fort. Et je me suis dit, la photo ne suffira pas. J’ai pris un petit carnet et quand j’allais les voir, quand je sortais de chez eux, je notais ce qu’ils m’avaient dit de plus fort. Donc, j’ai remis les textes tels qu’ils me les ont dits. J’ai repris leurs propos les plus forts. Et en plus, ça a été pour eux une thérapie. C’est un bien grand mot mais très peu de personnes s’intéressent à ces gens-là. Donc, ça leur a permis de parler et de dire un peu quelle avait été leur vie et quels sont leurs espoirs.

Distribution de soupe à l’orphelinat d’Ungureni. Roumanie, 2000.

© Jean-Louis Courtinat – Jean Louis Courtinat

Qu’aimeriez-vous que les visiteurs retiennent de votre exposition ici à Visa pour l’Image ?

Qu’ils regardent et qu’ils soient émus. Parce que je pense que quand on reçoit une émotion, ça nous permet certainement d’agir. Je crois beaucoup, mais je ne sais pas. C’est pour ça que dans les photographies je joue beaucoup sur les regards. Ils appellent l’émotion. Si les photos sont bien faites. Donc, j’aimerais qu’ils prennent conscience de ce qu’il se passe autour d’eux. Il ne faut pas penser que la photographie change le monde. Il faut beaucoup plus que ça.

Au couvent des minimes