Depuis 2022, les Français apprennent régulièrement à connaître de nouveaux articles de la Constitution. Ce lundi 8 septembre, ils devraient assister au premier vote de confiance rejeté de l’histoire de toute la Ve République. Car l’article 49 alinéa 1, voisin du désormais célèbre 49.3 que l’on retrouve même en slogan de tee-shirts ou des pancartes, n’a été jusqu’ici utilisé que par des chefs de gouvernement qui étaient assurés d’avoir une majorité solide.

Le principe est simple : après un discours de politique générale, ou tout autre genre de déclaration, le Premier ministre sollicite la confiance des parlementaires, ce qui revient pour eux à soutenir la politique qui s’apprête à être menée. C’est aussi une manière assez commode, pour un camp qui veut gouverner, de compter ses effectifs. C’est pourquoi d’ordinaire, les votes de confiance ont lieu à l’arrivée en poste d’un nouvel exécutif. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque François Bayrou a été désigné le 13 décembre 2024.

Autre nouveauté : le locataire de Matignon a décidé d’activer l’article 49.1 tout en sachant qu’il ne serait a priori pas soutenu par la majorité des députés. Or comme le précise l’article 50, en cas de rejet de la confiance, «le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement». Le dernier chef de gouvernement à avoir demandé la confiance n’est autre que Jean Castex en 2020. C’est-à-dire à une époque où le camp présidentiel détenait encore une majorité absolue à l’Assemblée. Car depuis les élections législatives qui ont suivi le scrutin présidentiel de 2022, Emmanuel Macron ne dispose que d’une majorité relative au Palais-Bourbon, et doit composer avec Les Républicains pour espérer gouverner.

Après la dissolution et les élections législatives de 2024, la situation est devenue encore plus compliquée puisque aucune coalition, que ce soit la gauche, l’extrême droite ou la macronie alliée à la droite, ne possède assez d’élus pour imposer sa politique. Ainsi ni Elisabeth Borne, ni Gabriel Attal, ni Michel Barnier, ni même François Bayrou à son arrivée, n’ont requis la confiance du Parlement.

Comme il se trouvait dans une impasse pour faire adopter le budget de 2026, selon les orientations qu’il a fait connaître mi-juillet, le Béarnais a annoncé le 25 août qu’il allait se soumettre à un vote de confiance. Ce qu’il a présenté comme une façon de valider son diagnostic sur le danger que représente le déficit public du pays. Et que les forces politiques récusent, puisque la gauche, l’extrême droite, et même une partie de la droite ont immédiatement fait savoir qu’ils allaient voter contre lui, rendant son maintien mathématiquement impossible.

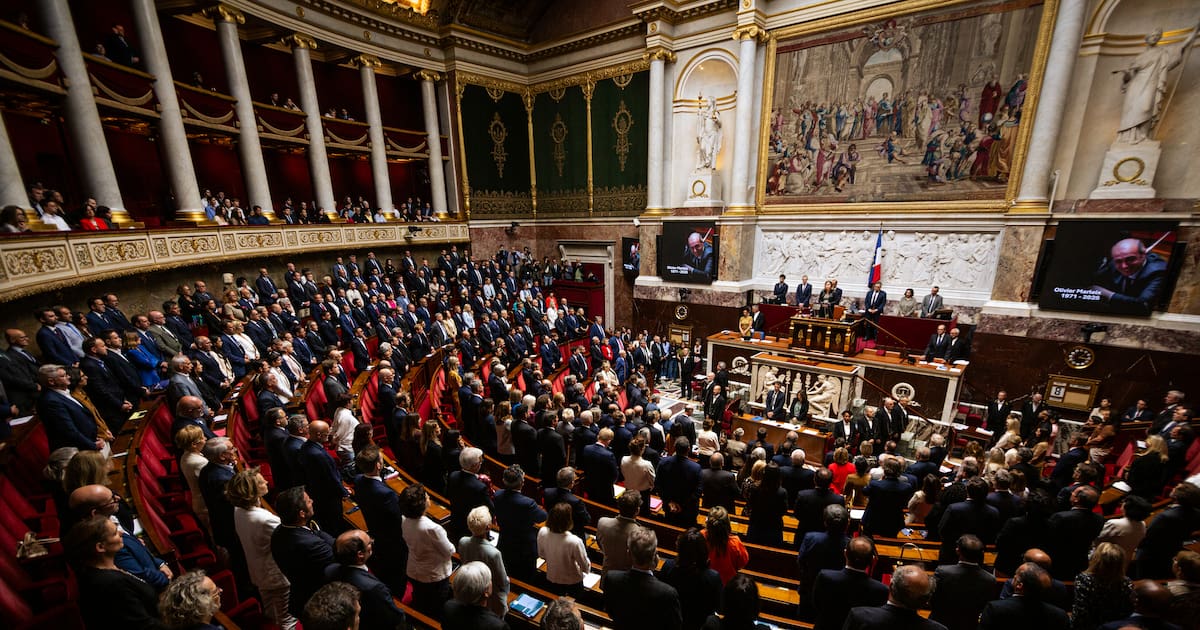

Mais comment les choses vont-elles concrètement avoir lieu ? A 15 heures, le Premier ministre va donc prononcer une déclaration de politique générale dans l’hémicycle, qui devrait logiquement porter sur la menace de la dette, et les efforts d’économies qu’il estime nécessaire pour y faire face. Puis onze orateurs vont se succéder à la tribune, pour répondre et expliquer la position de chacun des groupes politiques de l’Assemblée, en indiquant leur vote dans la plupart des cas.

Ensuite, les députés seront appelés par ordre alphabétique à aller déposer un bulletin papier à l’extérieur des tribunes, dans les salons, selon la même procédure que lors de l’examen d’une motion de censure. Les votes en séance publique sont habituellement par voie électronique, grâce aux boutons qui se trouvent sur les pupitres des parlementaires. A l’inverse, le dépouillement se fait dans ce cas précis de façon manuelle, avant de pouvoir dévoiler le résultat. Selon les estimations du cabinet de la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet, celui-ci devrait donc être connu aux alentours de 19 heures.

De façon toujours identique à ce qui se produit lors d’une validation de motion de censure, en cas d’une majorité qui serait défavorable à la confiance, François Bayrou n’aura d’autre choix que de remettre sa démission à Emmanuel Macron dans un délai assez court, que ne précise pas la Constitution. Renversé par une motion de censure en décembre après l’utilisation du 49.3 sur le budget, Michel Barnier avait attendu le lendemain matin.

Seule différence entre le 49.1 et le 49.3 : le quorum de députés. Si pour faire adopter une motion de censure, il faut une majorité absolue, c’est-à-dire au moins 289 voix sur les 577, si tous les sièges sont pourvus (ils sont aujourd’hui 574 à cause de législatives partielles en cours), la confiance se joue à la majorité simple. Ce qui signifie que l’abstention ou les votes blancs pèsent aussi dans la balance, et que les votes contre peuvent l’emporter en étant inférieurs à 289. Il suffit pour cela qu’ils soient plus nombreux que les votes favorables.

«Au vu de la situation politique, cette façon de comptabiliser l’abstention risque de ne pas jouer en faveur de François Bayrou», anticipe la constitutionnaliste Elodie Derdaele, maître de conférences en droit public à l’Université de Nancy. En dépit de son statut démissionnaire, son gouvernement devrait toutefois être chargé par le président de gérer «les affaires courantes», en attendant la nomination d’un nouvel exécutif. Ou une potentielle dissolution. «Dissoudre après les européennes était surprenant, mais là ce serait typiquement le genre de cas de figure où ça apparaît logique, maintenant qu’il peut de nouveau le faire, ce qui n’était pas le cas au moment de la censure de Michel Barnier», note le maître de conférences en droit public Arthur Braun, spécialiste de la Constitution. Reste que la décision revient toujours à Emmanuel Macron, et à lui seul.