Publié 12 Septembre 2025

Mis à jour 12 Septembre 2025

Pour les équipes de la Commission européenne, la nouvelle donne du commerce mondial oblige à tout remettre à plat.

Les accords commerciaux imposés par Donald Trump en Asie créent le risque d’une poussée des exportations asiatiques en Europe, et rendent les exportateurs européens vers l’Asie moins compétitifs vis-à-vis de leurs concurrents américains. La Commission européenne va être contrainte de revoir sa copie.

Donald Trump a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire, du moins aux yeux de l’Organisation Mondiale du Commerce, pour négocier des « deals » avec le reste du monde. Il a d’abord créé des barrières tarifaires élevées ou très élevées avec tous les pays, mais de façon différenciée. Il n’a donc respecté ni la « clause de la nation la plus favorisée » – qui veut que les mêmes droits soient appliqués à tous les pays -, ni le « traitement spécial et différencié » qui permet aux pays en développement de faire moins de concessions commerciales que les pays développés pour faciliter leur rattrapage économique, ni le principe du paiement compensatoire qui veut que si vous augmentez un droit de douane sur un produit, vous devez offrir des compensations en le réduisant sur d’autres. Pour les États-Unis, l’OMC n’existe plus, même si juridiquement le pays en reste membre.

Donald Trump a ensuite négocié pour aboutir à des accords asymétriques où les États-Unis augmentent de façon considérable leurs droits de douane tout en obtenant une baisse spectaculaire de ceux pratiqués notamment par les pays en développement. Le déni de toutes les règles s‘est révélé redoutablement efficace, sauf avec la Chine.

L’outil utilisé est simple : c’est la taille du marché de consommation américain, le premier du monde, qui représente 13% des importations mondiales. Personne n’a envie de perdre son accès à ce marché et chacun est prêt à payer cher pour y rester présent et ne pas perdre ses positions concurrentielles. Trump a ainsi obtenu en quelques mois des résultats plus spectaculaires que l’UE en quinze ans de négociations d’accords de libre-échange avec l’Asie, en s’offrant le luxe d’augmenter en moyenne de 20% ses droits de douane vis-à-vis des pays de la région. Il y aura certes un effet inflationniste aux États-Unis, mais semble-t-il pas immédiat car les exportateurs du monde entier absorbent actuellement une partie du choc douanier sur leurs marges.

Pourquoi l’UE ne peut pas imiter les États-Unis

L’Union européenne est aussi un grand marché. Ses importations en provenance d’Asie étaient en 2024 légèrement supérieures à celles des États-Unis (1 488 Md$ contre 1 431 Md$). Elle a également un déficit commercial très élevé avec la plupart des pays d’Asie et son déficit global avec le continent asiatique représente à peu près la moitié du déficit américain. On pourrait donc imaginer en théorie qu’elle applique la même recette : oublier l’OMC, imposer des droits de douane élevés et négocier une ouverture radicale des marchés asiatiques pour nos exportateurs.

Mais l’UE a un ADN totalement opposé à celui de Trump en matière commerciale. Elle croit aux vertus de la liberté des échanges et de la division internationale du travail. La DG Commerce est une machine à négocier des accords de libre-échange. En 1994 à la fin de l’Uruguay Round, qui était le dernier grand accord commercial sous l’égide du GATT, la Commission européenne a « inventé » l’Organisation Mondiale du Commerce et elle a su en vendre les mérites aux États-Unis. Sept ans après était lancé le « Doha Round », qui n’a jamais abouti. L’une des raisons majeures de cet échec était la montée en puissance commerciale de la Chine et des pays émergents qui rendait déjà obsolètes certaines règles de l’organisation. C’était le cas, en particulier, du « traitement spécial et différencié » qui leur permettait d’obtenir plus et d’offrir moins dans les négociations multilatérales alors qu’ils étaient déjà les grands gagnants de la mondialisation des échanges.

L’Union européenne reste un partisan fidèle des règles de l’OMC, ce qui l’enferme dans un corset de règles contraignantes dont les États-Unis se sont totalement affranchis. A défaut d’imiter Washington, il va tout de même falloir que Bruxelles se crée des marges de manœuvre et des outils d’intervention rapide.

L’UE a commencé à le faire sur un mode défensif avec la création en 2023 de l’instrument anti-coercition qui vise à mieux réagir face aux pays qui érigent de nouvelles barrières commerciales à l’encontre des entreprises européennes. Mais l’instrument n’a pas été utilisé avec Donald Trump et l’Union a accepté comme tous les autres – sauf la Chine – de signer un accord commercial asymétrique.

Après la vague d’accords signés par Donald Trump avec l’Asie, elle va avoir fort à faire pour contenir les reports d’exportations vers le marché européen et défendre les intérêts des exportateurs de l’Union.

Les « détournements de trafic » s’accélèrent

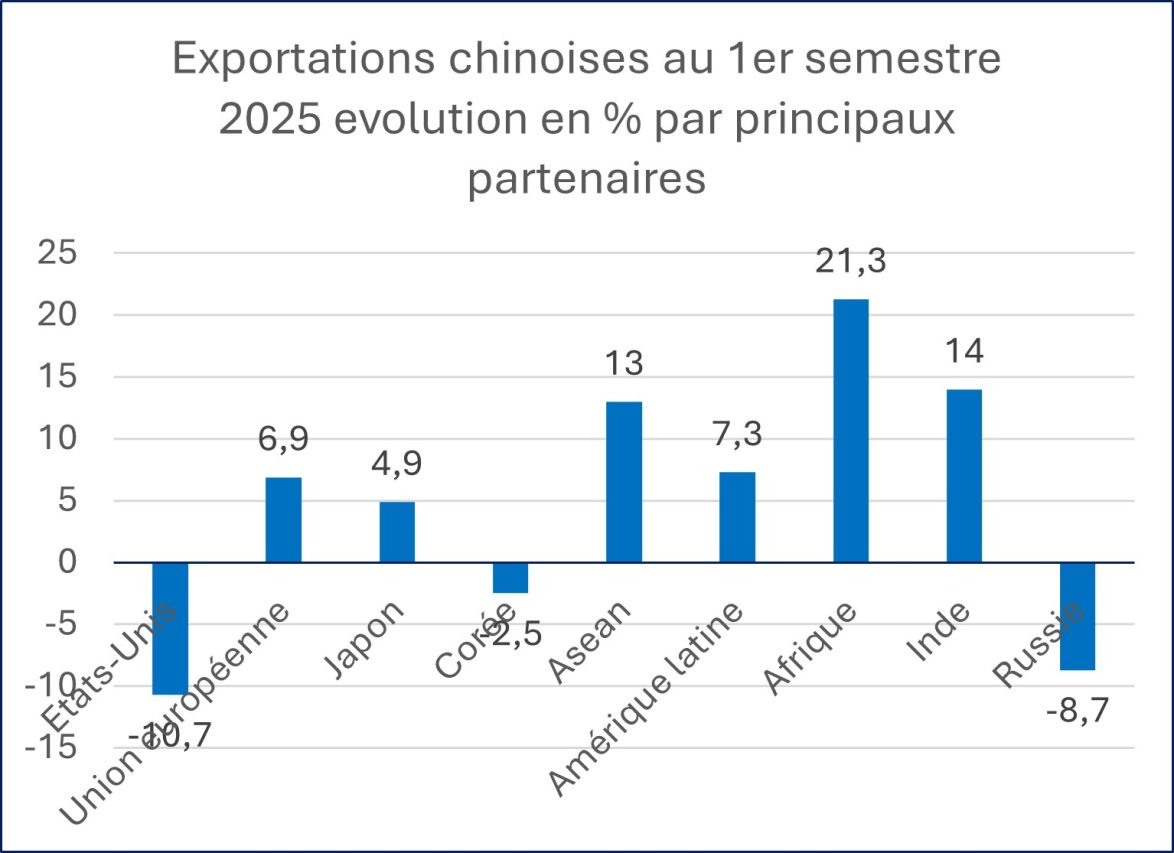

L’attitude des exportateurs chinois est une bonne illustration de ce qui se passe à l’échelle de l’Asie. Au cours du premier semestre 2025, la chute en valeur des ventes chinoises vers les États-Unis a été de 10,7%. A l’inverse, leur progression a été significative vers l’Union européenne (+6,9%) et spectaculaire vers le « Sud global » (Asean, Inde, Afrique et Amérique latine).

Les tendances se sont accélérées en juillet-août avec une chute des ventes vers les États-Unis qui dépasse 25%, et une progression vers l’Union européenne qui approche les 10%.

Source : Douanes chinoises, calculs de Statista.

Pour faire face à l’afflux de produits chinois et asiatiques, l’Union européenne va sans doute devoir durcir ses règles. Elle doit mettre en place une surveillance renforcée sur les secteurs sensibles (acier, aluminium, automobile, électronique…) et ne pas hésiter à prendre des décisions rapides.

Le rapport 2024 sur les mesures de défense commerciales prises par l’Union européenne montre une augmentation du nombre de ces mesures (199 en vigueur fin 2024 contre 186 fin 2023), principalement dans les secteurs de l’acier et de la chimie. Mais il s’agit essentiellement de mesures anti-dumping et anti-subventions qui sont des actions très ciblées et lentes, avec des enquêtes qui dépassent souvent douze mois. Une seule clause de sauvegarde a été déclenchée. La question de l’action d’urgence couvrant un champ sectoriel suffisamment large reste donc posée.

Équilibrer les conditions de concurrence avec les exportateurs américains

Donald Trump a obtenu des pays asiatiques (hors Chine et Inde qui négocient toujours) trois types de concessions : une réduction très importante des barrières tarifaires et non tarifaires, des engagements d’achats sur certains produits américains et des promesses d’investissements aux États-Unis. Les risques concurrentiels pour les exportations européennes sont particulièrement importants dans l’agro-alimentaire (droits de douane élevés) et l’aéronautique (engagements de commandes de Boeing).

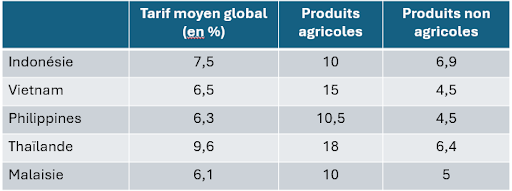

Les pays de l’Asean ont, à part Singapour qui pratique un libre-échange mondial, un tarif douanier moyen encore significatif, notamment dans le secteur agricole où il atteint ou dépasse 10%. Ces tarifs pourraient d’ailleurs augmenter sans que ces pays aient besoin d’offrir des compensations car les droits de douane sur lesquels ils ont pris un engagement juridique à l’OMC sont beaucoup plus élevés (autour de 20 à 25% en moyenne).

Source : OMC.

La Maison Blanche a obtenu une quasi-disparition des barrières douanières avec le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et dans une moindre mesure les Philippines. Le détail par position douanière de ces concessions devrait être connu en octobre à l’issue d’un processus de consultation interne aux États-Unis.

L’Union européenne fait face à deux situations différentes dans l’Asean. Deux pays ont un accord de libre-échange avec l’UE, Singapour et le Vietnam. L’accord avec le Vietnam nous protège pour partie, mais pas totalement. Il prévoit le maintien de certaines protections du marché vietnamien, en particulier dans le domaine agricole et l’automobile, avec un calendrier de démantèlement des droits de douane qui est plus long pour le Vietnam que pour l’Union européenne, et des réductions progressives étalées jusqu’en 2030 ou au-delà. Dans le cas du Vietnam, il est impératif que l’Union européenne obtienne un alignement global sur ce qu’a obtenu Washington. La suspension de l’accord de libre-échange pourrait être utilisée comme arme de pression en cas de besoin.

Des négociations en vue d’un accord de libre-échange ont été engagées avec les quatre autres principaux membres de l’Asean : l’Indonésie depuis 2016, la Malaisie (négociations relancées en janvier 2025), la Thaïlande (négociations relancées en mars 2023) et les Philippines (négociations relancées en mars 2024). Ces négociations devraient être accélérées, avec à minima un objectif d’alignement sur les concessions faites par ces pays aux États-Unis.

Parmi les produits agricoles les plus sensibles, où nous sommes en concurrence directe avec les exportateurs américains, on trouve la viande, les produits laitiers, les céréales et dans une moindre mesure les vins et spiritueux.

Ne pas céder à la Chine et convaincre l’Inde

Le rapport de force commercial entre l’UE et la Chine est très différent de ce qu’il est avec l’Asean. Il s’agit du plus grand marché d’Asie et les risques d’afflux de produits chinois en Europe sont permanents compte tenu de ses surcapacités industrielles. Surtout, la Chine dispose de moyens de rétorsion très importants qui vont bien au-delà des terres rares pour couvrir notamment une bonne partie des produits et technologies de la transition énergétique.

En réponse aux mesures antisubventions imposées l’an dernier par l’Union européenne sur les véhicules électriques, la Chine a multiplié les contre-mesures portant sur les spiritueux, la viande de porc et sans doute bientôt les produits laitiers. La protection du marché européen comporte donc des dommages collatéraux qui divisent les pays de l’UE mais qui sont inévitables si l’Union veut éviter d’être l’éternelle « dinde de Noël » des échanges commerciaux avec la Chine.

Du côté de l’Inde, nous avons peut-être une opportunité stratégique. New Delhi a été singularisé par Washington et subit actuellement le niveau d’obstacles tarifaires le plus élevé d’Asie pour l’accès au marché américain : 25% de droits de douane (soit 5 points de plus que la moyenne des autres pays asiatiques), plus 25% de sanctions spécifiques liées à ses achats d’hydrocarbures russes. Narendra Modi est ulcéré et il a sans tarder engagé un rapprochement avec la Chine et d’autres pays d’Asie pour contourner l’obstacle américain.

On peut parier sur le fait qu’un « deal » finira par intervenir avec Washington car le coût de la situation actuelle est élevé pour l’économie indienne (les experts évoquent une perte de 0,7% du PIB indien) et les États-Unis avaient des ambitions stratégiques avec l’Inde qui n’ont pas disparu. Mais la confiance est perdue pour longtemps et la recherche de partenariats plus stables met au premier plan la relation avec l’Europe.

La France pourrait en tirer parti sur le plan militaire. On parle d’un projet de commande indienne portant sur 40 à 114 avions de combat. Par ailleurs l’UE négocie laborieusement depuis quinze ans un accord de libre-échange avec l’Inde. Les négociations ont été relancées en mai 2021, et lors de la visite en Inde d’Ursula von der Leyen en février 2025, l’objectif d’une conclusion des négociations « en 2025 » a été convenu avec Narendra Modi. On peut espérer que les équipes de la DG Commerce feront le nécessaire pour concrétiser cet objectif à l’automne. Il faut aussi que Modi ait lui-même la volonté d’avancer en dépit de sa première priorité qui est la recherche de l’autosuffisance technologique et industrielle.

Au total, les « deals » de Trump, en particulier avec l’Asie, mettent la Commission européenne dans l’obligation d’accélérer ses négociations et de muscler son dispositif de défense commerciale si elle veut convenablement soutenir les intérêts économiques européens.

Elle devra également résister au chantage actuel mené par Trump, qui lui demande de sanctionner très lourdement la Chine et l’Inde pour leurs achats de pétrole russe par une hausse brutale et globale des droits de douane européens. Suivre la Maison Blanche dans cette voie, c’est s’exposer à des contre-sanctions massives du côté chinois, et abandonner toute idée de deal gagnant avec l’Inde, avec le risque supplémentaire d’être abandonnée en rase campagne par les États-Unis, qui peuvent à tout moment changer de position. L’autonomie stratégique s’applique aussi à la politique commerciale.

Soutenez-nous !

Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates… Notre seul but : partager la connaissance de l’Asie au plus large public.

A propos de l’auteur

Hubert Testard est un spécialiste de l’Asie et des enjeux économiques internationaux. Il a été conseiller économique et financier pendant 20 ans dans les ambassades de France au Japon, en Chine, en Corée et à Singapour pour l’Asean. Il a également participé à l’élaboration des politiques européennes et en particulier de la politique commerciale, qu’il s’agisse de l’OMC ou des négociations avec les pays d’Asie. Il enseigne depuis huit ans au collège des affaires internationales de Sciences Po sur l’analyse prospective de l’Asie. Il est l’auteur d’un livre intitulé « Pandémie, le basculement du monde », paru en mars 2021 aux éditions de l’Aube, et il a contribué au numéro de décembre 2022 de la « Revue économique et financière » consacré aux conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.