C’est une petite histoire que la grande n’a pas retenue. Pourtant, ce qui s’est déroulé à Marseille à la fin du XIXe siècle aurait mérité de figurer dans les livres : l’une des premières grèves de femmes en France.

Ouverte en 1868 dans le quartier de La Belle-de-Mai à Marseille, la Manufacture des tabacs de la rue Bleue – dépendant de l’État – produit cigares, cigarettes et scaferlati (tabac haché). Plus d’un millier de femmes, principalement de jeunes immigrées italiennes, venues de Sicile et du Piémont, y sont employées. Les conditions de vie et de travail sont rudes.

Premier syndicat de toutes les manufactures de l’État

En plein hiver 1887, ces femmes vont faire entendre leur voix, sur la question, alors inexistante, de l’égalité femmes-hommes. Ce mouvement, très dur et victorieux, aboutit à la constitution du premier syndicat de toutes les manufactures de l’État, avec une section spécifiquement féminine. Cette première fera école, d’après les archives de la Fédération CGT des Tabacs et des Allumettes : « Elle est suivie par un syndicat de la manufacture de Lyon, puis à Paris Gros-Caillou. » En 1893, des Marseillaises se déplacent même à Morlaix pour aider les ouvrières bretonnes.

C’est de « façon fortuite » que l’histoire de ces femmes est tombée entre les mains d’une autrice d’essai et de bande dessinée : Mathilde Ramadier. « En 2017, j’ai postulé pour une résidence d’écriture à La Marelle, c’est une association basée à la friche Belle-de-Mai qui accueille des écrivains en résidence. Il fallait alors présenter un projet si possible en lien avec les lieux. C’est ainsi que j’ai commencé à fouiller dans l’histoire de la friche et je suis tombée sur cette grève. J’ai trouvé ça complètement fou ! » Titillée par le fait qu’elle soit peu documentée, Mathilde Ramadier se lance dans les recherches. « J’ai pu trouver quelques sources et me suis prise de passion pour cette histoire », explique la Drômoise qui connaît bien Marseille pour y avoir de la famille. Elle plonge dans les rares ouvrages évoquant le mouvement, une thèse, les archives de la CGT, des articles de journaux… La bibliographie est mince.

« Les livres d’Histoire n’ont pas retenu cet épisode parce que c’était des femmes »

Pour ce projet, elle tâche de trouver une dessinatrice selon deux critères : une femme habitant Marseille. Ce sera Élodie Durand. « Elle s’est mise à faire des recherches pour la partie graphique tandis que j’en faisais pour avoir un socle de faits historiques à partir duquel j’ai brodé une fiction. La plupart des personnages ont réellement existé, les dates sont vraies, le déroulé des événements est respecté et à partir de là j’ai inventé d’autres personnages. »

Élodie Durand aussi se passionne pour le sujet. « Mettre la lumière sur un événement comme celui-ci, en plus aujourd’hui, me paraissait vraiment d’autant plus pertinent et intéressant. » « Les livres d’Histoire n’ont pas retenu cet épisode parce que c’était des femmes, en plus des immigrées pour lesquelles on avait encore moins de considération. C’était des voix qu’on n’avait pas l’habitude d’entendre », regrette Mathilde Ramadier.

L’histoire de Sespo, Teresa et Rosa

Pour ne pas reproduire une Marseille anachronique, Élodie Durand se penche sur la fin du XIXe siècle. « Au-delà de la documentation iconographique, je voulais me renseigner plus largement. Je suis allée sur place, aux archives municipales, au musée d’histoire, j’ai essayé de contacter les usines de tabac… Puis à un moment donné, j’ai bien dû m’arrêter ! »

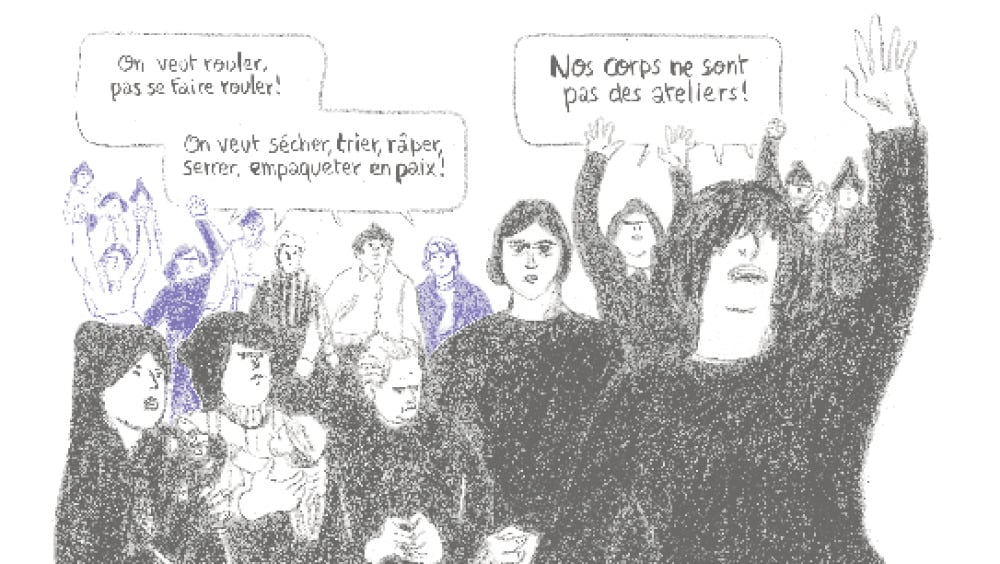

En résulte l’histoire de Sespo, Teresa et Rosa, trois jeunes cigarettières qui décident de s’organiser, sans syndicat ni expérience, pour faire spontanément une grève après que l’une d’elles a été sévèrement sanctionnée par la direction, suspectée injustement d’avoir volé du tabac. Leur première revendication : qu’on cesse les fouilles au corps à la sortie des ateliers. Petit à petit, gagnant l’opinion publique et la presse, elles s’émancipent malgré les intimidations.

« La Belle de Mai. Fabrique de révolutions », Mathilde Ramadier et Élodie Durand, Futuropolis, 22 euros.