Par

Valentin Lebossé

Publié le

17 sept. 2025 à 16h42

L’essentiel

- Le marché public des uniformes de la police et de la gendarmerie connaît de graves dysfonctionnements depuis que le ministère de l’Intérieur a changé de prestataire en 2024.

- Cette décision suscite beaucoup d’incompréhension parmi les acteurs syndicaux et patronaux de la filière textile.

- La considérant entachée d’irrégularités, l’ancien fournisseur des forces de l’ordre a tenté (en vain) de la faire annuler par la justice. Il est aussi reproché à l’État d’avoir sacrifié l’emploi en France au profit de productions délocalisées.

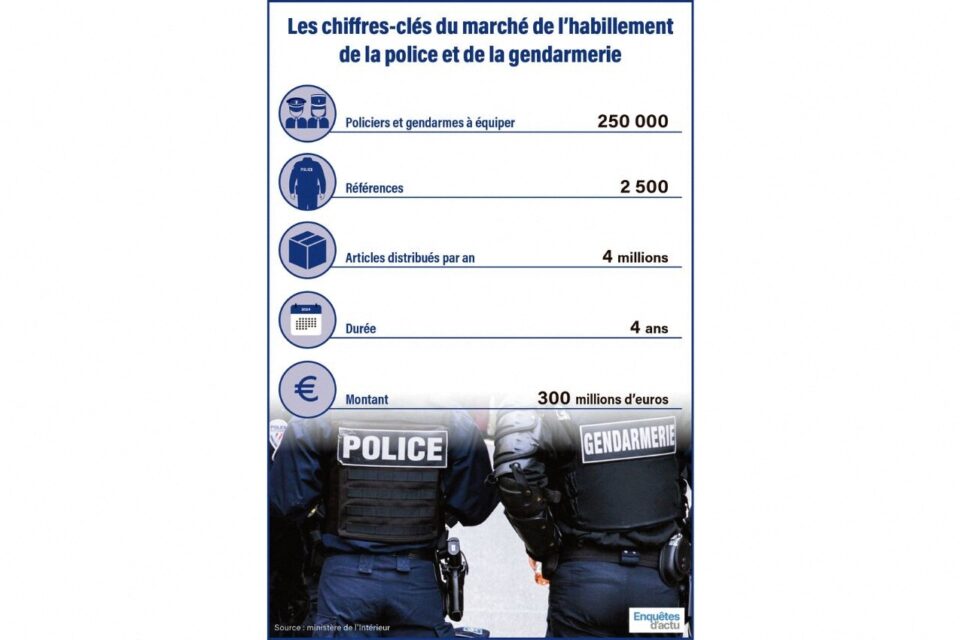

Depuis plus d’un an, la colère gronde dans les rangs des 250 000 policiers et gendarmes qui ont toutes les peines du monde à s’habiller via Uniforces, leur nouvelle plateforme numérique de commandes. Produits indisponibles, retards et erreurs de livraison en pagaille… Dans notre article du 2 septembre 2025, Enquêtes d’actu mettait en exergue les défaillances de ce marché public notifié en 2024, d’une valeur de 300 millions d’euros.

Au-delà du désastre logistique, sur fond de bascule ratée entre ancien et nouveau prestataire, c’est le changement de fournisseur qui est contesté. « Dans le petit milieu de l’habillement, tout le monde a été surpris par cette décision du ministère de l’Intérieur », lâche Mourad Rabhi, ex-secrétaire général de la fédération Textile Habillement Cuir Blanchisserie de la CGT (CGT THCB). Un industriel de la filière ose même parler de « scandale d’État ». Entre soupçons d’irrégularités et casse industrielle, enquête sur les dessous d’un choix qui ne passe pas.

Coup de théâtre sur le marché des uniformes

Un Noël amer pour Paul Boyé Technologies. Ce 21 décembre 2023, le ministère de l’Intérieur signifie au fabricant d’uniformes et d’équipements de protection individuelle que son offre n’a pas été retenue pour habiller les forces de l’ordre. L’entreprise basée à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), près de Toulouse, fournissait pourtant la gendarmerie nationale depuis 2011 et la police depuis 2019.

Désormais unifié, ce gros marché (300 millions d’euros sur quatre ans, 450 millions en cas de prolongation pour deux ans supplémentaires) revient au second candidat en lice. Il s’agit du groupement LEM, constitué des entreprises Marck & Balsan établie à Genevilliers (Hauts-de-Seine), Leo Minor et Eminence, toutes deux implantées dans le Gard.

Cliquez ici pour agrandir l’infographie.

L’annonce fait l’effet d’une bombe dans la filière textile. « Comment peut-on retirer ce marché à une société qui faisait parfaitement l’affaire, dont les articles et le support technique avaient été validés par les plus hautes autorités de l’État ? », se demande encore Denis Arnoult, cogérant de France Teinture. Cette PME, qui compte 80 salariés à Troyes (Aube), était un sous-traitant de Paul Boyé Technologies sur le précédent contrat des uniformes.

Les policiers et gendarmes que nous avons interrogés confirment qu’après quelques mois de rodage compliqués, leur ancien tailleur donnait plutôt satisfaction ces dernières années. Loin des déboires constatés aujourd’hui.

Pourquoi l’État a changé de prestataire

Nous avons pu consulter les notes et appréciations rendues par la Place Beauvau. Paul Boyé Technologies devance Marck & Balsan d’une courte tête sur le critère du prix (60 % de la note finale). En revanche, la partie technique (40 % de la note finale) s’avère nettement à l’avantage de son concurrent, ce qui a lui a permis de rafler le contrat.

Dans le détail, c’est sur le poste du pilotage de marché que la société toulousaine a perdu le plus de points. Dans son appréciation, le ministère lui reproche une « remontée d’informations vers l’administration pas assez développée ». Ainsi qu’un manque de précision sur « les modalités pratiques de mise en œuvre » et « le gain pour le projet ».

Néanmoins, au vu de l’expérience accumulée « depuis douze ans » par Paul Boyé Technologies auprès du ministère de l’Intérieur, un bon connaisseur du dossier trouve « étonnant » qu’un autre candidat ait pu obtenir « une note plus importante sur le pilotage » du marché de l’habillement des forces de l’ordre.

« La détention du marché précédent par l’un des candidats ne peut être prise en compte dans l’évaluation, rétorque le ministère de l’Intérieur joint par Enquêtes d’actu. La décision d’attribution repose sur une étude technique conduite par des professionnels de l’habillement au sein du ministère, selon des critères objectifs. »

La justice donne raison à Beauvau

A contrario, Paul Boyé Technologies estime avoir pâti d’une analyse « dénaturée » de son offre. Saisi en urgence, le tribunal administratif de Paris n’a cependant relevé aucun manquement aux « principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats » ni « dénaturation » de l’offre de l’entreprise évincée, rapportent nos confrères d’Actu Paris via l’agence PressPepper qui a obtenu l’ordonnance de la juge des référés en date du 19 janvier 2024.

Et si le perdant critiquait l’appréciation de Beauvau sur son offre, « il n’appartient pas au juge […] de se prononcer sur l’appréciation portée […] à ce titre » ni « de substituer sa propre appréciation » à celle de l’administration, rappelle la magistrate.

Consciente de cette limite juridique, la partie requérante a également attaqué le ministère sur le « non-allotissement » du marché. Selon elle, il aurait fallu séparer en deux lots les prestations relatives à la gendarmerie et à la police, « compte tenu des différences historiques et intrinsèques » entre ces deux forces de sécurité, « qui ne portent notamment pas les mêmes effets et accessoires ».

Autant d’arguments écartés par le tribunal, davantage convaincu par ceux du ministère selon qui « la décision de recourir à un marché unique répond au souci d’approfondir le processus de mutualisation à l’œuvre s’agissant de la gestion des deux forces de sécurité, conformément aux préconisations en ce sens faites par la Cour des comptes ». Avec des économies d’échelle estimées à 40 millions d’euros, même si Paul Boyé Technologies conteste ce chiffrage.

Un marché pas assez sécurisé ?

À noter, selon Beauvau, que « trois autres référés ont été formés par ses sous-traitants qui ont également été déboutés. Le tribunal a considéré, pour l’ensemble de ces référés, sans se prononcer au fond, que la procédure d’attribution était régulière. Aucun des auteurs des référés successifs n’ayant formé de pourvoi, les décisions sont devenues définitives. »

Au-delà de ces considérations tranchées par la justice, une source issue de la filière textile fait valoir que la séparation du marché en deux lots distincts aurait permis à l’État de « réduire le risque de rupture d’approvisionnement », en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier.

« Dans la commande publique en général, on ne prend pas assez le temps de sécuriser les marchés », assène Aymeric Beaumont. Spécialiste de la fonction achats, passé par de grands groupes privés, il note qu’à la différence de ces acteurs, « l’administration cherche avant tout à respecter la loi pour éviter un procès, plutôt que de vraiment rechercher l’efficience, le meilleur rapport qualité, coût, délais ».

Filière détricotée

À l’heure où la notion de souveraineté industrielle imprègne le débat public, une source bien placée reproche également à l’État d’avoir « détruit un très beau modèle économique ». Celui d’une chaîne de fournisseurs qui faisait travailler en France quelque 600 personnes autour de ce marché.

« Les sous-traitants de Boyé ont morflé, dénonce le cégétiste Mourad Rabhi. Plusieurs entreprises ont été impactées par des restructurations, des suppressions d’emplois. C’est une honte ! »

Lors des débats devant le tribunal administratif de Paris, Paul Boyé Technologies déclarait avoir perdu 50 % de son activité sur le coup, entraînant la disparition d’une quarantaine d’emplois.

À Troyes, France Teinture a été placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2025, « notamment à cause de la perte de ce marché public », explique son cogérant. Denis Arnoult accuse une perte de « 25 % » de son chiffre d’affaires, soit « 2,5 millions d’euros sur 10 millions ».

Délocalisations

25 % de chiffre d’affaires en moins, c’est aussi ce qu’a subi Sasytex (groupe Diatex), fabricant de tissus techniques qu’on retrouvait par exemple sur les gilets pare-balles de la police. « Heureusement, on a réussi à compenser en basculant sur d’autres productions », souffle Marc Studer, associé de l’entreprise savoyarde.

On dit qu’il faut réindustrialiser mais on fait tout le contraire. À toujours vouloir aller au moins cher, on finit par perdre du savoir-faire, des emplois et desservir l’intérêt national.

Marc Studer,

associé de Sasytex.

Avec le changement d’attribution du marché des uniformes, « on garde des entreprises françaises dans le jeu, sauf qu’une grosse partie de la production est partie en Tunisie, au Maroc, en Asie… », déplore le syndicaliste Mourad Rabhi.

Certes, la fédération CGT THCB avait calculé que plus de 60 % de la production de Paul Boyé Technologies se faisait déjà à l’étranger, notamment l’assemblage final des effets vestimentaires à Madagascar. Mais la part de production délocalisée grimpe à 95 % chez Marck & Balsan, nouveau titulaire de l’accord-cadre avec le ministère de l’Intérieur.

Après une rupture conventionnelle collective en 2021 et un plan de licenciements en 2023 liés aux difficultés post-Covid, l’industriel de Genevilliers a fermé cette année son atelier de Calais (66 salariés), en raison de la perte d’un marché d’uniformes avec l’armée (au profit de Paul Boyé Technologies). Il n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Sur son site internet, Marck & Balsan indique maintenir cinq sites de production en France. Le groupe est aussi implanté en Tunisie et a noué « des partenariats avec des usines localisées en zone Euromed [pourtour méditerranéen, NDLR], en Chine et en Inde ».

Autre partie prenante du nouveau marché de l’habillement des forces de l’ordre, le spécialiste français du sous-vêtement Eminence (aussi connu pour sa marque Athena) a été racheté en 2018 par l’Israélien Delta Galil Industries. Il détient toujours deux ateliers dans son berceau du Gard. Ses effectifs hexagonaux ont néanmoins été réduits de 481 à 437 entre 2016 et 2023, et l’entreprise fait appel « depuis plus de vingt ans » à des prestataires étrangers (Espagne, Maroc, Égypte, Bangladesh).

Enfin, Leo Minor conçoit et fabrique des tenues de service et protections pour les armées, la police et la gendarmerie nationale. Basée à Paris et Nîmes, cette société ne compte qu’une vingtaine de salariés en France. Elle confectionne ses modèles dans ses usines au Maroc et en Tunisie.

Changer les règles des marchés publics ?

Cogérant de France Teinture, Denis Arnoult s’insurge que « notre argent public parte financer des usines à l’étranger », tandis que « l’industrie française du textile continue d’être maltraitée ».

La commande publique (sauf dans le cas d’un marché de défense et de sécurité, ce que le marché considéré n’est pas) interdit la préférence française.

Ministère de l’Intérieur.

Pour Mourad Rabhi de la fédération CGT THCB, « il faut revoir coûte que coûte les règles des marchés publics, de manière à s’assurer qu’une partie non négligeable de la production reste en France ». Une proposition déjà lancée par le congrès fédéral de son syndicat en 2022. Bien avant l’appel d’offres pour le nouveau marché des uniformes.

• Lire le précédent volet de notre enquête : Pénurie de vêtements chez les policiers et gendarmes : une « catastrophe » à 300 millions d’euros ?

Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu.