Les scientifiques ne s’y attendaient pas : à la faveur de l’équinoxe de Saturne, le télescope en orbite James Webb a repéré des formations en forme d’étoile et de perles dans l’atmosphère et l’ionosphère de la planète. Des structures qui demeurent pour l’instant inexpliquées.

« Une série de formes sombres en forme de perles intégrées dans des halos auroraux brillants », « Une structure asymétrique en forme d’étoile » à laquelle il manquerait un bras : c’est en ces termes que des scientifiques de l’Université de Northumbria, en Écosse, décrivent, dans un communiqué, les trouvailles effectuées par le télescope en orbite James Webb, rapporte The Debrief. Ces mystérieuses structures se situent à différentes altitudes, les « perles » dans l’ionosphère, à 1 100 km, et « l’étoile », 500 km plus bas, cette fois dans l’atmosphère de la planète aux anneaux précise le communiqué.

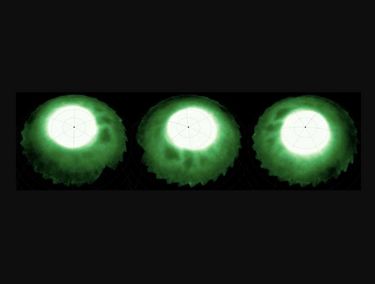

Des images tirées d’une animation montrant les caractéristiques sombres, semblables à des perles, incrustées dans les halos auroraux lumineux.

© NASA/ESA/CSA/Stallard et al 2025

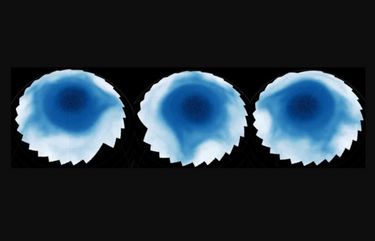

Images tirées d’une animation montrant les émissions dans le proche infrarouge dans la stratosphère de Saturne, révélant les quatre bras stellaires s’étendant du pôle vers l’équateur, alors que la planète tourne sous le regard du JWST.

© NASA/ESA/CSA/Stallard et al 2025.

L’étude visait à l’origine à observer la dynamique atmosphérique de Saturne « avec une précision sans précédent grâce aux instruments sensibles du JWST ».

Mais « les résultats ont été une véritable surprise », explique Professeur Tom Stallard de l’université de Northumbria : « Nous avons observé des motifs à échelle fine de perles et d’étoile qui, malgré d’énormes distances d’altitude, pourraient être interconnectés – et même liés au célèbre hexagone situé plus profondément dans les nuages de Saturne. Ces caractéristiques étaient totalement inattendues et, à ce jour, restent totalement inexpliquées. »

L’hexagone en question une structure nuageuse hexagonale située au pôle nord de la planète, découverte par la sonde Voyager dans les années 1980. Ce phénomène, large d’environ 30 000 km, est dû à des courants atmosphériques rapides et reste, lui aussi, un mystère scientifique.

La suite après cette publicité

Quant à ce nouveau mystère, ces structures sombres, « semblables à des perles, elles sont restées stables pendant des heures, mais ont semblé dériver lentement sur des périodes plus longues » détaillent les scientifiques.

La suite après cette publicité

Ces formations « recouvrent la même région de Saturne », mais à des altitudes différentes

Afin de mieux comprendre la dynamique à l’œuvre derrière ces anomalies, l’équipe a cartographié l’emplacement des formations en forme de perles à haute altitude et de celles en forme d’étoile à basse altitude. En comparant les deux cartes, l’équipe a découvert que ces formations « recouvraient la même région de Saturne », mais à des altitudes différentes.

Par exemple, les « perles » semblent alignées avec le bras le plus grand de l’étoile mais les scientifiques ne savent pas encore s’il existe un lien concret entre ces formations ou s’il s’agit d’une coïncidence.

Pas d’explication ne signifie pas absence d’hypothèse : le professeur Stallard estime que les perles sombres pourraient être causées par une interaction complexe entre la magnétosphère de la planète et son atmosphère. Un mécanisme qui pourrait aussi aider à comprendre « l’échange d’énergie qui alimente les aurores boréales », phénomène extraordinaire qui peut former des anneaux complets ou partiels autour du pôle. Comme si Saturne en manquait…

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toutefois, le temps pour creuser la question et procéder à des observations supplémentaires : l’équinoxe, qui a permis cette découverte du télescope James Webb ne se produit que tous les 15 ans et va s’achever rapidement. C’est donc une course contre la montre qui s’est engagée…