Le langage est l’un des

traits les plus distinctifs de l’humanité. Si l’on en croit les

experts, il n’est pas simplement un moyen de communication, mais un

facteur clé de notre évolution. Mais pourquoi et comment avons-nous

développé cette capacité unique de parler ? Des chercheurs ont mené

une expérience surprenante qui pourrait éclairer cette question :

ils ont implanté un gène du langage humain dans des souris et les

résultats sont fascinants.

Le gène du langage NOVA1 et la communication

vocale

Les chercheurs savent depuis

longtemps que les animaux utilisent des sons pour communiquer entre

eux. Les souris émettent par exemple des couinements ultrasoniques

pour appeler leur mère, attirer un partenaire ou signaler un

danger. Bien qu’efficaces, ces vocalisations restent relativement

simples et ne se comparent évidemment pas au langage humain.

Cependant, certains gènes sont impliqués dans la production de ces

sons et l’un d’entre eux, le gène NOVA1, a particulièrement retenu

l’attention des scientifiques.

Il est présent chez de

nombreux animaux, des oiseaux aux mammifères. Toutefois, chez les

humains, il est légèrement modifié. Cette variante humaine pourrait

jouer un rôle crucial dans notre capacité à produire des sons

complexes. Les chercheurs ont donc décidé de tester si la version

humaine de ce gène pouvait influencer la vocalisation chez des

rongeurs pour mieux comprendre comment le langage a pu évoluer.

L’expérience sur les souris

Dans le cadre de cette

expérience menée par l’Université Rockefeller, les scientifiques

ont introduit la version humaine du gène NOVA1 dans l’ADN de

plusieurs spécimens. Une fois modifiées, les souris ont commencé à

produire des vocalisations différentes de celles de leurs

congénères non modifiées.

Dès leur plus jeune âge, les

souriceaux génétiquement modifiés ont montré des

couinements plus aigus et plus variés que les

souris classiques. Ces différences étaient particulièrement

notables lorsqu’ils appelaient leur mère. En effet, l’équipe a

constaté que les sons émis par les souris modifiées suivaient un

schéma distinct comportant des « lettres » de sons qui ne se

retrouvaient pas chez les souris sauvages. Par exemple, certaines «

lettres » de leur vocalisation avaient changé, une découverte qui a

intrigué les chercheurs en linguistique.

Les changements ne se sont pas

arrêtés là. À l’âge adulte, les mâles génétiquement modifiés ont

également modifié leur comportement vocal dans un contexte social.

Lors de l’interaction avec des femelles, les mâles ont

produit des cris plus complexes, probablement dans

le but d’attirer une partenaire. Ces vocalisations plus

sophistiquées suggèrent que le gène NOVA1 humain a un impact

significatif sur la manière dont ces animaux communiquent.

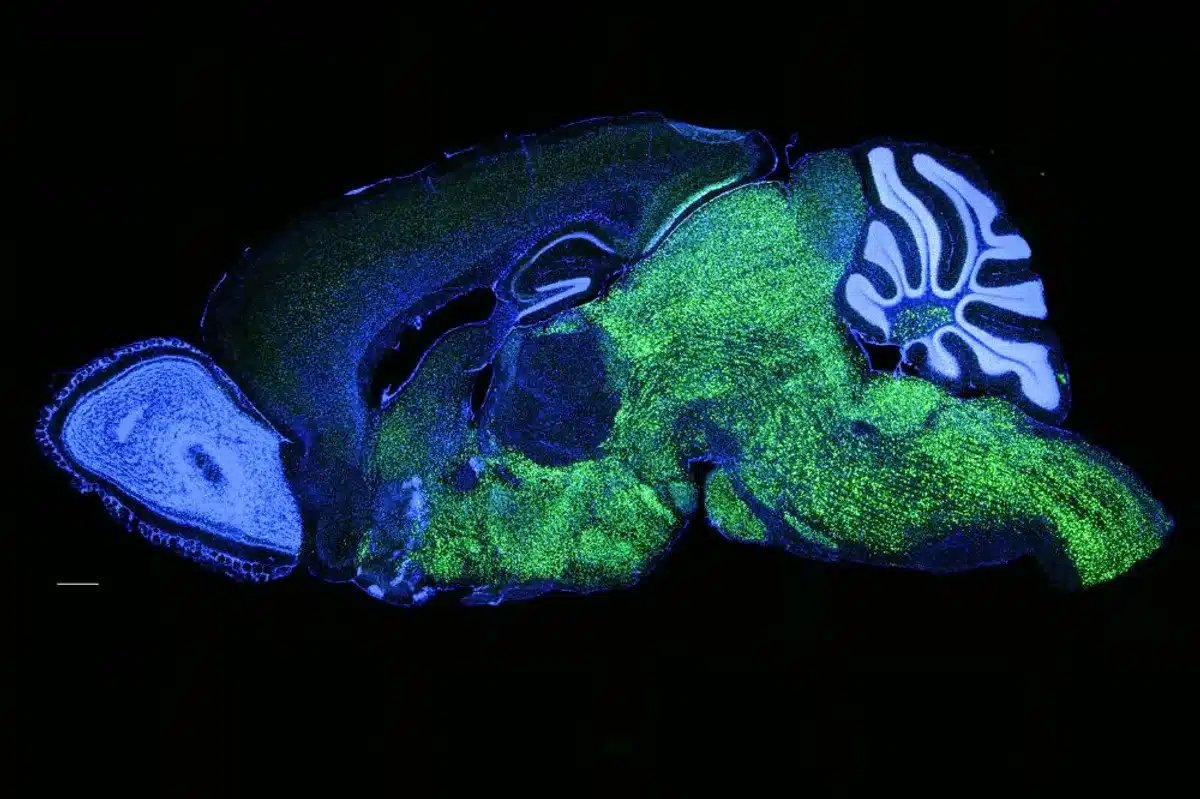

Schéma d’expression de NOVA1 dans le cerveau d’une souris. NOVA1 en

vert, noyaux (DAPI) en bleu. Crédits : Laboratoire de

neuro-oncologie moléculaire de l’Université

RockefellerPourquoi ces résultats sont-ils importants

?

Ce qui rend cette expérience

particulièrement fascinante, c’est ce qu’elle implique pour la

compréhension de l’évolution du langage humain. Le gène NOVA1 chez

les souris modifiées a donné lieu à des vocalisations plus

complexes, semblables à celles que l’on observe chez des animaux

dotés de capacités de communication plus avancées. Toutefois, le

fait que ces changements se produisent après l’introduction d’un

simple gène humain rend ces recherches vraiment marquantes.

Les chercheurs ont suggéré que

cette modification génétique pourrait apporter un éclairage nouveau

sur l’évolution du langage chez Homo sapiens. En

effet, l’implantation de ce gène chez des souris a montré qu’une

petite variation génétique pouvait avoir un grand impact sur la

communication vocale. Cela pourrait signifier que l’un des facteurs

qui ont permis aux humains de développer un langage plus complexe

est la présence de cette variante du gène NOVA1.

L’étude, publiée

dans Nature Communications, va encore plus

loin en suggérant que cette variante génétique spécifique à Homo

sapiens aurait pu jouer un rôle majeur dans la différenciation

de notre espèce par rapport aux autres hominidés, tels que les

Néandertaliens et les Dénisoviens. Ces derniers ne possédaient pas

la même variante génétique que nous, ce qui pourrait expliquer

pourquoi ils n’ont pas développé un langage aussi sophistiqué que

celui des humains modernes.