Si Jean-Baptiste Grenouille, le héros meurtrier du « Parfum », avait croisé son créateur, l’écrivain Patrick Süskind, à Montolieu dans l’Aude, son nez universel aurait sûrement senti chez lui l’une ou l’autre de ces odeurs qui jalonnent le best-seller : linette, civette, girofle, rose, bergamote, patchouli, néroli ou storax. Mais on ne va pas se mettre à renifler – il le prendrait sans doute très mal – l’homme, grand, mince, sec, dégingandé et à la peau pâle, qui descend une ruelle étroite du village. À défaut d’odeur, l’œil est frappé par la couleur de ses vêtements. Beige, la veste en lin ; vert éteint, le pantalon ; jaune paille, le chapeau. Auxquels s’ajoute le cabas pour le marché, porté à l’épaule : ainsi Patrick Süskind se fond-il dans ce paysage de pierres claires comme pour préserver son légendaire désir d’anonymat.

Voilà quarante ans que l’auteur cultive la discrétion, aussi insaisissable qu’une exhalaison. Les fragrances s’envolent, moins les hommes. L’écrivain si secret a trouvé refuge dans un coin d’Occitanie, à Montolieu donc, près de 900 âmes, dont la sienne épisodiquement : il y vient en vacances depuis maintenant trente-deux ans. Mais il suffit que, croyant enfin le tenir, on se présente à lui, pour qu’une fois de plus il s’échappe, aimable mais définitif : « Je crois que je vais devoir m’en aller, excusez-moi. » Soudain il disparaît à grandes enjambées dans la ruelle en pente, laissant dans son sillage l’effluve du mystère.

Labellisé Village du livre, Montolieu compte 14 librairies pour une seule épicerie… où l’écrivain se rend chaque matin.

© DR

C’est Bernard Lortholary, le génial traducteur du « Parfum », qui lui a fait découvrir l’endroit. Ce normalien, agrégé d’allemand, professeur à la Sorbonne et traducteur de Brecht, Kafka, Zweig et Goethe, livre en 1984 le premier chapitre du « Parfum » en français à l’éditeur suisse Diogenes Verlag. Ce dernier émet des doutes sur un point de traduction. Süskind, grand lecteur des auteurs français du XVIIIe siècle, est dépêché à Paris pour rencontrer Lortholary, et trancher. « C’est vous qui avez raison », lâche-t-il. De là naquit leur amitié, qui décida l’écrivain à venir séjourner, de temps à autre, dans le village occcitan. Bernard Lortholary vient de décéder à 89 ans, laissant derrière lui sa femme Jeanne Etoré-Lortholary, native de Montolieu. « Celle, nous assure tout le village, qui saura tout pour votre enquête. »

En Allemagne, la rumeur raconte qu’il aurait quitté une femme ayant eu l’audace de parler de lui à un dîner

Jeanne nous reçoit, et, malgré son immense chagrin, s’amuse du récit de notre brève rencontre avec l’écrivain. Petite-fille de l’académicien Jean Guéhenno, dont une place de Montolieu porte le nom, elle est elle-même traductrice en sciences humaines. Et présentement d’une discrétion inébranlable sur son ami Süskind. Avec lui, les bavardages se paient au prix fort. En Allemagne, la rumeur raconte qu’il aurait quitté une femme ayant eu l’audace de parler de lui à un dîner. On apprend tout de même que, chez Jeanne et Bernard, Süskind vient parfois « réparer des choses ». Qu’il adore cuisiner. Qu’il s’extasie sur le marché devant les savoureux produits du coin : exquises tomates, belles olives et fromages parfaits.

Perché sur un promontoire, le village à l’architecture médiévale et occitane domine les gorges de la Dure.

© DR

À l’époque, il voulait acheter tout le côté de la rue où il vit, une douzaine de petites maisons serrées. Mais il n’en habite que trois, qui communiquent entre elles. D’une petite place, on distingue les façades collées, volets ouverts. En contrebas, le jardin, en espalier, caché par des cyprès, un figuier, un citronnier et de hauts magnolias. De là descend à pic, sur la Dure, un vaste champ d’herbe, nu et magnifique. En face, des sapins et des hêtres couvrent la Montagne noire « dans leur silence de plein ciel », écrivit Giono. Cette vue rappelle à Süskind ses Alpes bavaroises. Il parle sans fin du contraste de ces deux paysages, l’un méditerranéen, chaud, au sol dur, sans argile, l’autre presque glacé. Les dîners chez les Lortholary durent une éternité : drôles et profonds, orageux parfois. Entre autres futilités, on cause beaucoup de cuisine. Bernard peut parler d’un cassoulet en termes éblouissants. « Chez nous, ça ne se fait pas ! » s’exclame à chaque fois Süskind, que cet « art de vivre à la française » amuse énormément. Seul sujet tabou : son activité d’écrivain. Interdiction – les convives sont prévenus à l’avance – d’aborder le sujet. Süskind continue-t-il d’écrire ? Oui, d’après ce que l’on sait, mais il refuse de publier.

La suite après cette publicité

Au pied de l’église Saint-André, on est aussi volontiers bouliste que bouquiniste.

© DR

Les villageois nous ont avertis : « Lui ? L’approcher ? Bon courage ! » Chacun pointe sa gentillesse, sa simplicité et sa discrétion, que tous respectent. On évoque le personnage à demi-mot : « Il est peu loquace. » « Il parle avec économie. » « Au moins, il n’a pas les chevilles qui enflent », allusion au succès mondial du « Parfum. Histoire d’un meurtrier », 20 millions d’exemplaires vendus, traduit dans 48 langues, dont le basque et le breton. « Pendant des années, je l’ai croisé sans savoir qui il était », glisse une libraire. La moindre info glanée ici où là nous semble du niveau d’un scoop mondial. Ainsi, Süskind a offert un micro-ondes à un voisin. Il se lève et se couche tôt, joue du piano, roule en Kangoo et fait de longues randonnées. Et, apprend-on enfin, il joue au ping-pong au foyer municipal. Süskind, du ping-pong !

On s’émerveille de ces anecdotes minuscules qui entretiennent la légende. À Montolieu, l’écrivain n’a pas poussé la simplicité jusqu’à s’inscrire dans l’annuaire, où il eût d’ailleurs figuré entre Laetitia Secq, graphothérapeute (!), et Éric Theillet, tabac presse, rue Nationale, où l’on se précipite, plein d’espoir. Hélas, le patron reste muet sur les emplettes de son célébrissime client. Il est plus aisé de savoir ce qu’il ne fait pas à Montolieu, village du livre : 14 librairies pour 828 habitants et un musée des Arts et métiers du Livre, depuis 1990. Süskind n’apparaît jamais aux festivités d’été, vernissages d’artistes, concerts dans les vignes ou lectures de grands auteurs. D’ailleurs on ne l’invite plus. On n’oserait même pas lui faire dédicacer un exemplaire du « Parfum ». Pour ça, tout passait par Bernard et Jeanne, qui collaient de temps à autre un exemplaire ouvert sous le nez de leur ami, qui n’écrit « que » son nom.

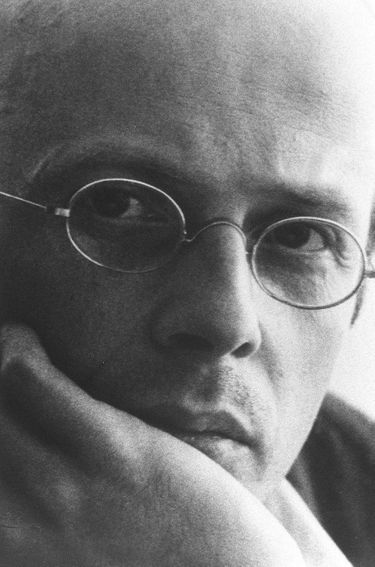

Patrick Süskind à 37 ans en 1986, un an après la parution du « Parfum ». Depuis, de très rares photos de lui étaient parues.

MULLER KONRAD/SIPA

/

© MULLER KONRAD/SIPA

En Allemagne, Florian, voisin d’enfance à Holzhausen, minuscule village au bord du lac Starnberg où grandit Süskind, explique que le petit Patrick, Petzi pour les intimes, esquivait toute forme d’apparition et n’avait aucune envie d’aller faire la causette aux adultes, amis de ses parents. Dans « L’histoire de M. Sommer » (1991), on lit : « À 7 ans, il eut le désir soudain de tourner le dos au monde. » Adolescent, il vit à Munich dans un petit appartement ordonné, ascétique. Une collection de pipes, une chaise (percée) contre un bureau. En 1984, après deux ans d’écriture – « J’ai peu d’idées et lorsqu’il m’en vient une, je m’y tiens », souligne-t-il –, l’illustre inconnu de 36 ans porte le manuscrit du « Parfum » à Daniel Keel, fondateur de Diogenes, avec ce mot : « Ce n’est pas particulièrement convaincant. C’est assez palpitant et inquiétant. Et assez dégoûtant. Si malgré tout vous souhaitez le lire, faites-le-moi savoir. »

Pas d’image, pas d’incarnation. Il décline quantité de prix prestigieux

Diogenes le tire à 50 000 exemplaires. À Paris, un an plus tard, Fayard remporte l’enchère pour la version française pour 300 000 francs (94 700 euros actuels). L’éditeur compte vendre 400 000 exemplaires. Ce sera 3,5 millions. Fayard, comme ses collègues étrangers, n’a eu le droit de ne faire qu’une seule offre, sans possibilité de surenchère. Règle inédite dans ce milieu, imposée par Süskind. Confronté à cette gloire brutale, ou ce fardeau, Süskind refuse toute promotion. Pas d’image, pas d’incarnation. Décline quantité de prix prestigieux. « Du moins de mon vivant », répond-il. Fuit les honneurs, l’exposition. Ça n’est pas une posture, mais un geste esthétique. Il pense comme les poètes mallarméens que l’écrivain ne doit pas faire de l’ombre au livre, et disparaître pour que l’œuvre vive pleinement. Le lecteur y projette ainsi ce qu’il veut, sans être pollué par les intentions ou les explications de l’auteur.

« Le Parfum », best-seller mondial.

© DR

En 1986, Süskind enfreint cependant à trois reprises cette règle singulière. Dans la gazette d’une école (archive introuvable). Pour le journal zurichois « Schweizer Illustrierte », mais à trois conditions : pas de photo, pas d’enregistrement et, celle-là un brin sadique, pas de prise de notes. L’entretien dura sept heures. La journaliste Edith Lier le résumera en deux pages, sous forme de lettre à Süskind. Extrait : « On a parlé d’osso buco et de merlot, nous avons ri, discuté, évoqué le Japon, le mixeur plongeant, la fondue, le rhéto-roman, les dialectes, les loyers, la climatisation, la Vespa, ma machine à expresso – et Dieu et le monde. » Au « New York Herald Tribune » enfin, devenu « l’International New York Times », par la voix de son rédacteur en chef parisien, James M. Markham, reçu dans le studio de Süskind, boulevard Raspail, à Paris. Markham pointe son « ironie implacable » et relate ceci : « Il aurait pu devenir un grand pianiste, mais souffre d’une malformation de la main droite. Il a pensé situer l’action de Grenouille dans le présent, mais il a été attiré par la France du XVIIIe siècle, car c’est à cette époque qu’est apparu ce type d’homme moderne, ce côté sombre des Lumières. » Süskind garde secrets ses projets d’écriture : « Tant que je n’ai pas d’idée, je n’écris rien. » Il a écrit l’histoire du détestable Grenouille sans en parler à personne et pensait en vendre 5 000 exemplaires. Il annonce la publication d’une nouvelle, « Le pigeon », qu’il résume ainsi : « C’est l’histoire d’un homme dont l’existence est bouleversée par l’apparition d’un pigeon. » Au revoir.

Il dit non à Bernard Pivot

Malgré l’insistance de Bernard Pivot, Süskind décline « Apostrophes ». Le traducteur Bernard Lortholary en sera l’invité, en 1986. « Je ne me suis jamais autant amusé à traduire un livre », déclare-t-il. Il évoque « la timidité et l’humour » de l’écrivain. Point. Et lorsque Pivot l’interroge sur l’absence d’odeur de Grenouille, il a cette explication : « Süskind veut dire par là quelque chose. C’est un être extrêmement discret, un être qui ne veut pas se faire remarquer. » Grenouille ne se terre-t-il pas sept ans dans une grotte du Cantal ? De même, le personnage introverti de « La contrebasse » (1981) fuit le vacarme. Celui du « Pigeon » s’installe dans une solitude absolue. Dans « Le parfum », Süskind écrit : « On connaît des gens qui cherchent la solitude : pénitents, malheureux, saints ou prophètes. […] Rien de tout cela n’avait à voir avec Grenouille. C’est uniquement pour son propre plaisir personnel qu’il avait fait retraite, uniquement pour être plus proche de lui-même. » Mais l’esthète de l’anonymat, l’ermite volontaire qui tente « le vieux rêve du phalanstère », ironise Jeanne Lortholary, vit cependant deux paradoxes. Montolieu, assiégé l’été par un monde qu’il fuit : intellos, artistes, touristes. Munich, où sa femme dirige la Maison de la littérature, qui organise quantité de rencontres entre écrivains et lecteurs ! « Les gens veulent des auteurs accessibles », répète-t-elle.

Finalement, Süskind fait penser à l’écrivain Porteur, l’un des personnages des « Tiroirs de l’inconnu », de Marcel Aymé. Nul n’a vu le visage de Porteur. Il est un nom, pas une présence. Plus il se tait, plus on parle de lui. Cet auteur de papier que tout le monde lit avec admiration reste totalement invisible. À Montolieu, le jour de notre départ, on croise à nouveau Süskind, cette fois avec sa femme, et on évoque ce bijou méconnu. Il nous dit avoir lu Marcel Aymé, mais pas ce livre-là. « Et vous ne voulez toujours pas parler de votre ami Bernard, de Montolieu ? » L’ombre du « Parfum », fugace, distinguée et inodore n’écoute même plus.