Parfois, une

découverte remet en question des décennies de certitudes

scientifiques. C’est exactement ce qui arrive avec ces étranges

« petits points rouges » que le télescope spatial James

Webb observe depuis 2022 dans les profondeurs de l’espace-temps.

Ces objets cosmiques énigmatiques, surnommés « briseurs

d’univers » par les astronomes, semblent défier les lois

fondamentales de l’évolution cosmique. Leur existence même dans

l’univers primordial paraissait impossible jusqu’à ce qu’une équipe

internationale propose une explication aussi révolutionnaire

qu’inattendue : nous serions en présence d’une classe d’objets

totalement inconnue, des « étoiles trous noirs » qui

bouleversent notre compréhension de la formation des structures

cosmiques.

L’énigme

qui affole les cosmologistes

Depuis les premières

observations du télescope James Webb, ces mystérieux points rouges

hantent les nuits des astrophysiciens. Leur problème ? Ils n’ont

pas le droit d’exister. Du moins, pas à l’époque où nous les

observons, dans l’univers encore jeune, quelques milliards d’années

seulement après le Big Bang.

Ces objets présentent des

caractéristiques qui semblent contradictoires avec notre modèle

standard de l’évolution cosmique. Trop massifs, trop lumineux, trop

évolués pour leur âge apparent, ils remettent en question notre

compréhension des mécanismes de formation des premières structures

de l’univers.

Face à cette anomalie, les

scientifiques ont d’abord exploré les pistes classiques. Peut-être

s’agissait-il de galaxies ultra-compactes, des concentrations

stellaires d’une densité inouïe où les étoiles se seraient formées

à un rythme effréné. Ou alors de galaxies ordinaires abritant en

leur cœur des trous noirs disproportionnellement massifs, créant

des noyaux galactiques actifs d’un type encore jamais observé.

La

découverte de « La Falaise »

L’avancée décisive est

venue de l’analyse détaillée d’un spécimen particulièrement

intrigant. L’équipe d’Anna de Graaff, de l’Institut Max Planck

d’astronomie, a dirigé son attention vers un petit point rouge dont

la lumière a voyagé près de 12 milliards d’années avant d’atteindre

nos détecteurs.

Cet objet, baptisé

poétiquement « La Falaise », révélait dans son spectre

lumineux une signature spectaculaire : une cassure de Balmer d’une

netteté exceptionnelle. Cette caractéristique, bien que connue des

astronomes, présentait ici une intensité si remarquable qu’aucune

explication conventionnelle ne parvenait à en rendre compte.

Ni les galaxies massives

ni les noyaux galactiques actifs traditionnels ne pouvaient

produire un tel signal. La Falaise présentait les caractéristiques

d’un petit point rouge amplifié, comme si la nature avait voulu

nous offrir un exemple exagéré pour mieux nous faire comprendre le

phénomène.

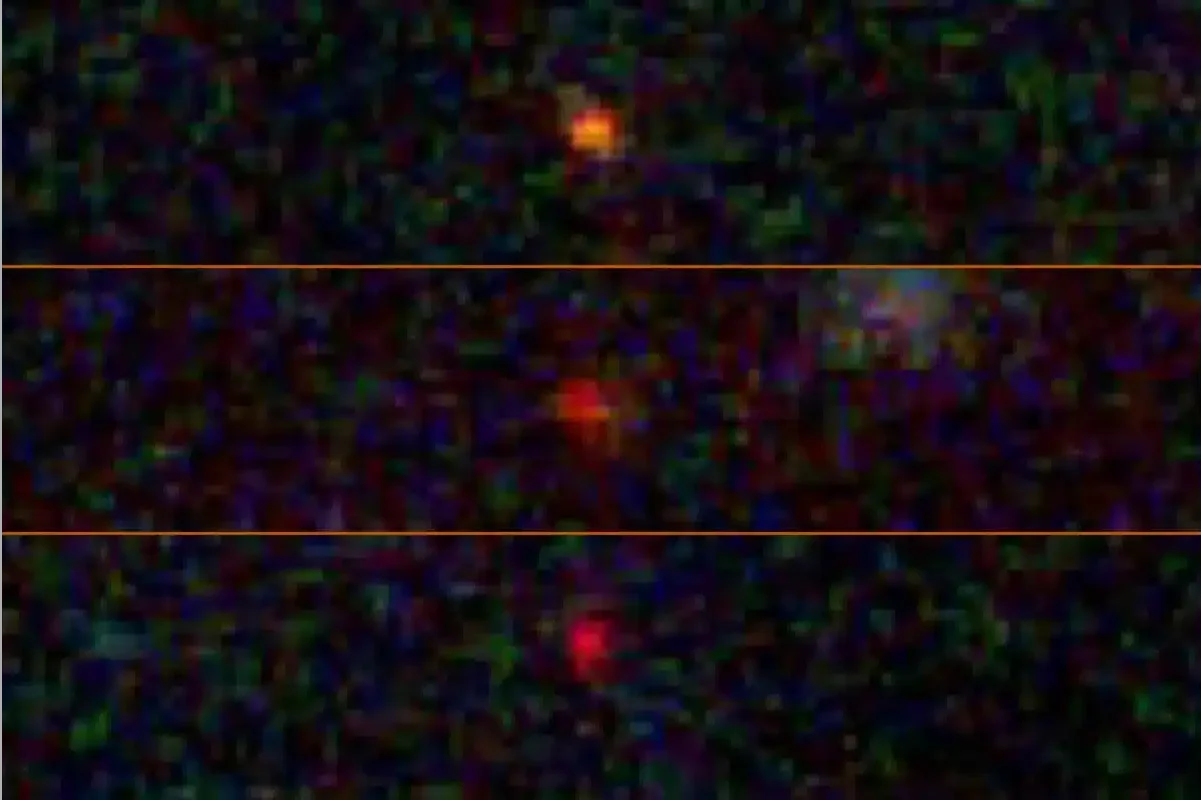

Trois objets vus par le JWT en décembre 2022 et identifiés comme

des galaxies pourraient en fait être d’énormes étoiles alimentées

par de la matière noire. Crédits : NASA/ESA

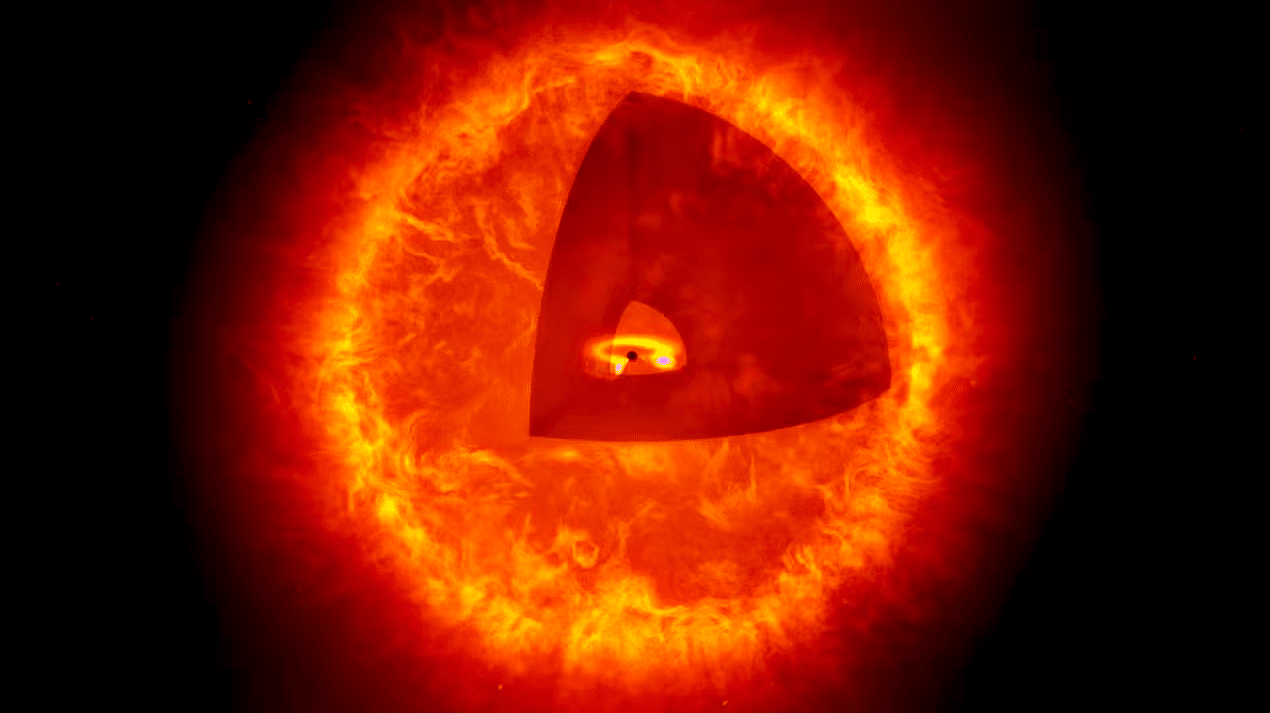

L’hypothèse révolutionnaire des étoiles trous noirs

Cette observation

singulière a conduit les chercheurs vers une hypothèse audacieuse :

nous aurions découvert une classe d’objets cosmiques totalement

inédite, les « étoiles trous noirs ». Le concept paraît

presque contradictoire, mais sa logique est saisissante.

Imaginez un trou noir si

vorace qu’il engloutit la matière environnante à un rythme effréné.

Cette accrétion massive génère une énergie colossale qui réchauffe

et illumine le dense cocon de gaz entourant le trou noir. De

l’extérieur, l’ensemble brille comme une étoile géante, mais son

cœur énergétique n’est pas alimenté par la fusion nucléaire

classique, mais par la chute gravitationnelle de matière vers

l’horizon du trou noir.

Cette analogie d’un

« objet chaud enveloppé dans une couverture

ultra-épaisse » capture l’essence du phénomène : un moteur

gravitationnel dissimulé derrière un voile lumineux trompeur.

Les

implications cosmologiques

Si cette théorie se

confirme, les conséquences pour notre compréhension de l’univers

seraient considérables. Ces étoiles trous noirs pourraient résoudre

simultanément deux énigmes majeures de l’astrophysique moderne.

D’une part, elles

expliqueraient enfin la nature de ces petits points rouges qui

défient nos modèles depuis leur découverte. D’autre part, elles

offriraient une solution élégante au mystère des trous noirs

supermassifs précoces. Comment expliquer l’existence de trous noirs

de plusieurs milliards de masses solaires si tôt dans l’histoire

cosmique ? Les étoiles trous noirs, capables de croître à un rythme

vertigineux, pourraient constituer les germes de ces géants

gravitationnels.

Une

révolution en marche

Cette découverte,

rapportée dans

Astronomy &

Astrophysics, illustre parfaitement la

révolution que représente le télescope James Webb pour

l’astronomie. En sondant l’univers primordial avec une précision

inégalée, il révèle des phénomènes que nous n’avions même pas

imaginés.

Cependant, la prudence

reste de mise. L’hypothèse des étoiles trous noirs, aussi

séduisante soit-elle, demande confirmation. Les équipes prévoient

d’intensifier leurs observations, scrutant d’autres petits points

rouges pour détecter des signatures similaires à celles de La

Falaise.

L’univers, une fois de

plus, nous rappelle qu’il recèle encore d’innombrables surprises.

Ces mystérieux objets rouges ne sont peut-être que les premiers

représentants d’un bestiaire cosmique dont nous ne soupçonnions pas

l’existence. L’exploration de ces nouveaux territoires de la

connaissance ne fait que commencer.