En juillet

dernier, les télescopes ont détecté un visiteur spatial qui change

la donne. La comète interstellaire 3I/Atlas, avec

ses 33 milliards de tonnes, pulvérise tous les records et défie nos

modèles scientifiques les mieux établis. Sa masse colossale soulève

une question vertigineuse : comment un tel géant galactique a-t-il

pu nous parvenir en premier, alors que des milliers d’objets plus

petits auraient dû nous visiter auparavant ? Cette anomalie

statistique pousse les astronomes dans leurs derniers

retranchements et ouvre la porte à des hypothèses qui

dérangent.

Un géant

spatial qui bouleverse tout

Quand 3I/Atlas a fait son

apparition dans nos télescopes le 1er juillet 2025, elle a

immédiatement attiré l’attention par sa vitesse phénoménale – près

du doubl e de celle de ‘Oumuamua et Borisov, nos précédents

visiteurs interstellaires. Mais ce n’était que le début des

surprises.

L’analyse détaillée révèle

un monstre spatial : un noyau de 5 kilomètres de diamètre pour une

masse estimée à 33 milliards de

tonnes. Ces chiffres placent 3I/Atlas dans une catégorie à part, la

rendant de 1000 à 100 000 fois plus massive que ses prédécesseurs

interstellaires.

Cette corpulence

exceptionnelle se manifeste de façon spectaculaire dans son

comportement. Malgré une évaporation intense qui lui fait perdre

150 kilogrammes de matière chaque seconde – un phénomène capturé

par le télescope spatial James Webb – la comète maintient une

trajectoire remarquablement stable. Son noyau titanesque absorbe

les perturbations que causerait normalement un tel dégazage sur un

objet plus petit.

Le

casse-tête qui fait trembler Harvard

Voici où l’histoire

devient véritablement troublante. L’équipe de recherche de Harvard,

dirigée par l’astrophysicien Avi Loeb, a mis le doigt sur une

incohérence statistique majeure qui remet en cause nos modèles

cosmiques.

Selon toute logique, notre

système solaire aurait dû recevoir la visite d’environ 100 000

objets interstellaires de petite taille avant qu’un géant comme

3I/Atlas ne se présente. C’est simple : les petits objets sont

infiniment plus nombreux que les gros dans l’espace. Pourtant, nous

n’avons détecté que deux visiteurs interstellaires avant Atlas.

Cette anomalie ne relève

pas de l’anecdote. Elle suggère soit une lacune fondamentale dans

notre compréhension de la population d’objets galactiques, soit des

mécanismes de formation et de dispersion que nous n’avons pas

encore identifiés. L’analyse s’appuie sur des données rigoureuses

collectées par 227 observatoires mondiaux entre mai et septembre

2025.

Les

détails qui alimentent la controverse

Plusieurs caractéristiques

d’Atlas sortent résolument de l’ordinaire. Son orbite s’aligne avec

le plan de l’écliptique selon une trajectoire qui n’a qu’une chance

sur 500 de se produire naturellement. Cette

« coïncidence » interpelle les statisticiens de

l’espace.

Mais le détail le plus

intriguant réside dans sa composition chimique. L’analyse

spectroscopique révèle la présence de nickel pur, sans traces de

fer – une signature qui évoque immédiatement les alliages

industriels terrestres plutôt que les roches spatiales

conventionnelles.

Ces anomalies ont conduit

Avi Loeb à formuler une hypothèse provocatrice : et si 3I/Atlas

avait une origine artificielle ? Bien qu’il présente cette

possibilité comme un « exercice pédagogique » destiné à

stimuler la réflexion scientifique, la suggestion fait débat dans

la communauté astronomique.

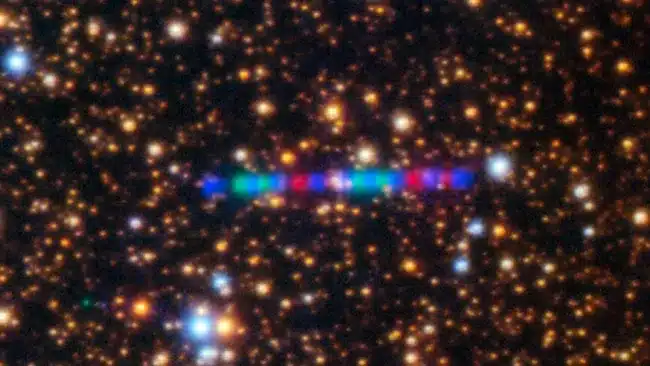

Une nouvelle photo accélérée transforme 3I/ATLAS en un arc-en-ciel

cosmique géant. (Crédit image : Observatoire international

Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii) Traitement d’image

: Jen Miller et Mahdi Zamani (NSF NOIRLab)La réponse

officielle reste ferme

La NASA ne se laisse pas

emporter par ces spéculations. Tom Statler, responsable

scientifique pour les petits corps du système solaire, maintient

une position claire : « Elle ressemble à une comète, se

comporte comme une comète et possède les caractéristiques typiques

des comètes. »

Cette prudence

institutionnelle s’appuie sur des décennies d’observation

cométaire. Malgré ses propriétés inhabituelles, 3I/Atlas présente

tous les marqueurs d’un objet naturel : dégazage, formation de

chevelure, réaction aux radiations solaires. Les preuves convergent

massivement vers une origine conventionnelle.

L’agence spatiale

américaine rappelle que l’extraordinaire ne nécessite pas forcément

d’explication extraordinaire. L’univers regorge de phénomènes

naturels qui défient nos attentes, sans pour autant remettre en

cause les lois physiques fondamentales.

Les

prochains rendez-vous cruciaux

L’automne 2025 s’annonce

décisif pour élucider les mystères d’Atlas. Le 3 octobre, la caméra

ultra-haute résolution HiRISE, embarquée sur Mars Reconnaissance

Orbiter, tentera de capturer des images détaillées du noyau

cométaire. Ces clichés pourraient confirmer ou invalider les

estimations actuelles de taille et révéler des détails structurels

inédits.

Malheureusement, la

géométrie orbitale joue contre nous : Atlas disparaîtra

temporairement derrière le Soleil lors de son approche la plus

proche, nous privant d’observations cruciales jusqu’en

décembre.

Heureusement, la

révolution technologique est en marche. L’observatoire Vera C.

Rubin vient d’entrer en service avec des capacités de détection

stupéfiantes : 2 104 nouveaux astéroïdes identifiés en seulement 10

heures d’observation, contre 20 000 par an auparavant. Cette

puissance de feu inédite devrait multiplier les découvertes

d’objets interstellaires et peut-être résoudre l’énigme statistique

qui entoure notre mystérieuse visiteuse.

Atlas ouvre peut-être

l’ère d’une astronomie interstellaire transformée, où l’exception

d’aujourd’hui deviendra la règle de demain.