La conscience humaine est peut-être l’un des concepts philosophiques et biologiques, qui a le plus traversé les âges. Platon ou Aristote s’interrogeait déjà sur les origines de celle-ci, il y a plus de 2 000 ans ; René Descartes a popularisé au XVIIᵉ siècle son cogito ergo sum (« je pense, donc je suis ») et d’autres génies de l’ère moderne comme Edmund Husserl ou Jean-Paul Sartre au XXᵉ siècle ont maintenu ce concept au centre des débats philosophiques.

Avec la progression des technologies, ce sont deux domaines d’étude qui se sont voués à tenter d’expliquer comment la conscience avait pu éclore chez Homo sapiens. À partir du XXIᵉ siècle, la biologie et les neurosciences cherchèrent à résoudre l’énigme de l’émergence de la subjectivité à partir de la matière cérébrale. Comment le cerveau combine-t-il les informations visuelles, auditives et tactiles pour créer une perception unifiée du monde ? Quels sont les mécanismes neuronaux qui distinguent l’état de conscience de l’inconscience ? Comment les structures cérébrales filtrent-elles l’information et la stockent-elles de manière cohérente ?

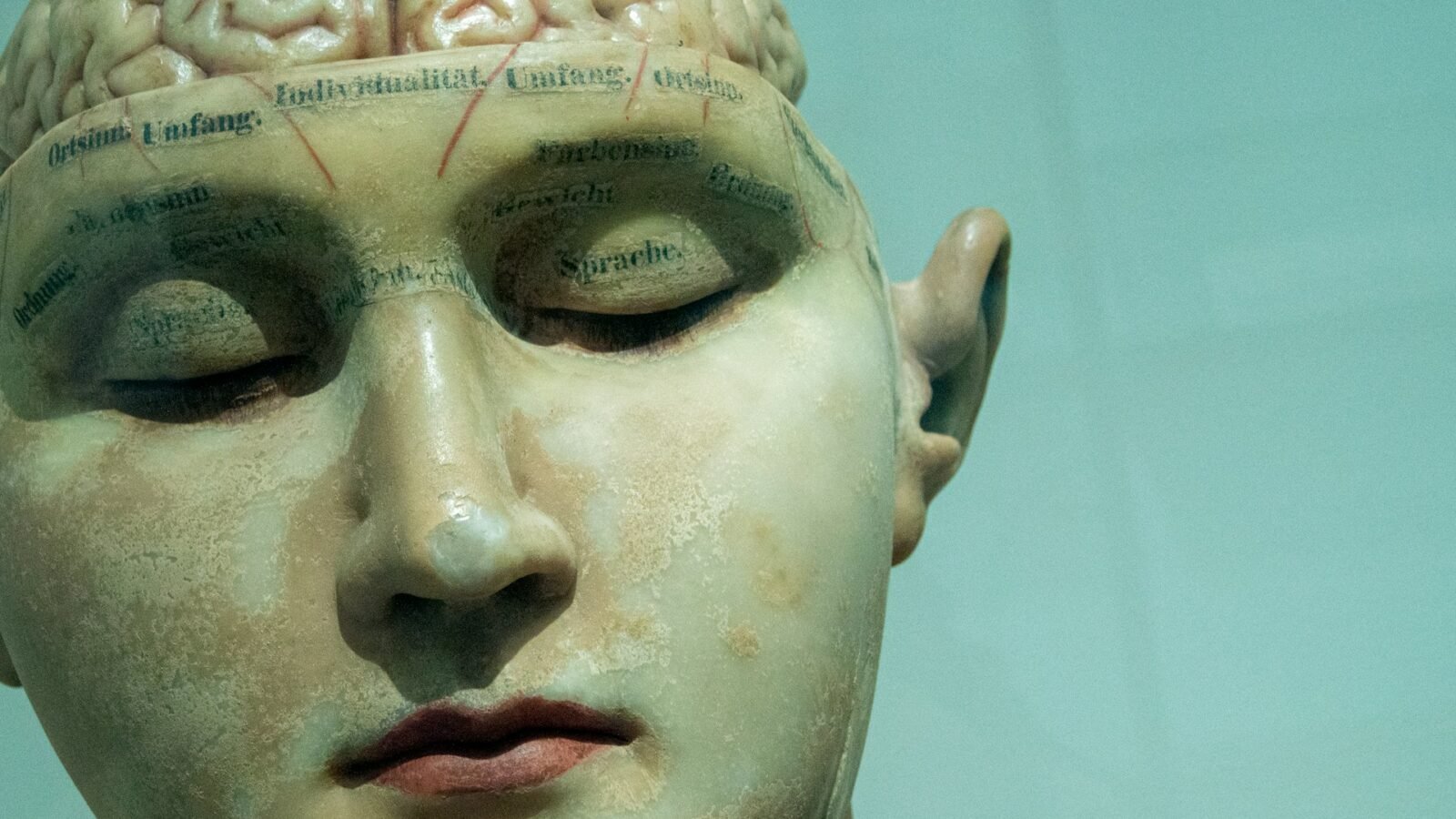

Historiquement, les modèles cortico-centrés (XIXᵉ-XXᵉ) dominaient : le cortex (zone cérébrale la plus évoluée du cerveau, siège de la pensée abstraite, du langage et de l’attention) était à l’origine de notre vie intérieure. Depuis bousculés par d’autres théories, ces modèles d’analyse le sont d’autant plus depuis la publication récente de cet article, dans la revue Science Direct. La conscience pourrait s’être enracinée dans des zones plus archaïques de notre cerveau, une bombe conceptuelle qui remet en question quasiment un siècle de certitudes.

Les strates oubliées de la conscience

Peter Coppola (professeur spécialisé en neurosciences à l’Université de Cambridge), à l’origine de cette étude, a passé au crible plusieurs décennies de travaux pour prouver que cette vision linéaire de la conscience était trop réductrice. Selon lui, la conscience pourrait avoir émergé avant celle du néocortex, l’une des structures les plus jeunes et complexes de notre cerveau.

Le subcortex est un vaste ensemble de structures ramifiées et enfouies sous le cortex, présente chez nous depuis déjà 500 millions d’années. Il regroupe notamment le tronc cérébral, le thalamus, l’hypothalamus ou encore les noyaux gris centraux. Des régions, souvent qualifiées de « primitives », mais qui nous rendraient la vie strictement impossible si l’évolution ne nous en avait pas doté. Grâce à elles, nous parvenons à réguler notre vigilance, à maintenir notre état d’éveil, à gérer nos émotions basiques ou encore intégrer et interpréter des signaux sensoriels élémentaires.

Lorsqu’on stimule électriquement certaines de ces structures chez le singe, il est possible de le réveiller alors qu’il est encore sous anesthésie ; a contrario, l’inactivation des mêmes circuits chez la souris provoque une perte immédiate de conscience. Chez l’être humain, des stimulations électriques ou magnétiques appliquées au subcortex altèrent la perception, l’humeur et même le jugement. Preuve que ces circuits dits archaïques ne le sont que de nom, et que leur activité agit comme un « interrupteur biologique » entre vigilance et inconscience.

Coppola ne nie pas pour autant le rôle extrêmement important du néocortex, mais pour lui, il n’est pas à l’origine de la conscience. Cette distinction est capitale en neurosciences : le siège de cette dernière serait donc assuré par des régions que l’on jugeait inaptes et bien trop primitives pour assurer de telles fonctions.

Schéma simplifié du cerveau humain, avec le cortex en bleu, le subcortex en jaune et le cervelet en violet. © Peter Coppola/ CC BY SA 4.0

Schéma simplifié du cerveau humain, avec le cortex en bleu, le subcortex en jaune et le cervelet en violet. © Peter Coppola/ CC BY SA 4.0

C’est peut-être pourquoi l’absence de néocortex ne condamne pas toujours à l’inconscience, on peut le voir chez certains patients nés sans cette structure ou des animaux qui en sont chirurgicalement désaffublés. Ils peuvent continuer, malgré tout, à adopter des comportements compatibles avec une forme de vie consciente. Voilà la bombe conceptuelle, citée en introduction, que Coppola vient d’allumer : l’idée que le cortex serait le seul garant de notre subjectivité est désormais erronée. Elle ne résout pas pour autant ce grand questionnement : comment l’activité cérébrale, purement électrique et biochimique, peut-elle se transformer en expérience subjective ?

- Une étude récente remet en cause l’idée que la conscience naît exclusivement du cortex, considéré jusque-là comme son siège central.

- Les régions profondes du cerveau, comme le subcortex et même le cervelet, apparaissent capables de déclencher ou d’interrompre l’état conscient.

- Ces résultats suggèrent que la conscience pourrait reposer sur un socle évolutif bien plus ancien, partagé par de nombreuses espèces.

📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.