Sculptures, photographies, dessins, correspondances… Jusqu’au 4 janvier, le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine sort de l’ombre les artistes féminines ayant bravé les préjugés d’un monde dominé par les hommes, pour suivre leur vocation.

Dans les années 1900, des sculptrices ont bravé tous les obstacles liés à leur condition de femme pour suivre leur vocation dans un monde dominé par les hommes, à l’instar de Camille Claudel. Une exposition les sort enfin de l’anonymat.

Quelque 90 sculptures, portraits peints, dessins, photographies et correspondances sont exposés jusqu’au 4 janvier au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine (Aube) au long de ce parcours co-produit avec les musées des Beaux-Arts de Tours et de Pont-Aven (Finistère). On y apprend comment ces femmes, exclues de l’enseignement artistique et jugées trop faibles pour s’attaquer au marbre, ont bataillé pour creuser leur sillon.

«Dès son arrivée à Paris en 1880, Camille Claudel, âgée de 16 ans, rejoint une scène artistique déjà marquée par leur présence et qui n’est pas que dominée par des hommes», explique à l’AFP Pauline Fleury, commissaire de l’exposition avec Anne Rivière, historienne de l’art parmi les premières à avoir redonné son statut d’artiste à part entière à celle restée longtemps dans l’ombre de son maître et amant Auguste Rodin.

À lire aussi

Camille Claudel, la reconnaissance, enfin…

Parmi ces sculptrices aux origines sociales diverses, françaises comme étrangères attirées par le Paris artistique de la Belle époque, certaines sont déjà reconnues mais rares sont celles qui obtiennent des commandes publiques. Parmi elles, Marie Cazin, Charlotte Besnard, Jeanne Itasse, Laure Coutan-Montorgueil ou Marguerite Syamour évoluent à l’abri d’un époux ou d’un père artiste. Militante féministe de la première heure, Blanche Moria, fille d’un fabricant de chandelles et d’une couturière, lutte quant à elle sans relâche pour les droits des femmes à accéder à un enseignement et au travail. «La meilleure réponse était le travail: elles travaillèrent», résumait-elle alors.

Solidarité féminine

À l’époque, les femmes sont exclues de l’école des Beaux-Arts de Paris, qui ne les tolérera progressivement qu’à partir de 1897. «Beaucoup rejoignent des ateliers privés comme l’Académie Colarossi où elles accèdent à des modèles», rappelle la commissaire. Madeleine Jouvray, fille de cartonniers français qui deviendra l’une des praticiennes (ouvrières, NDLR) de Rodin, mais aussi des Britanniques comme Jessie Lipscomb et des Scandinaves comme Sigrid af Forselles ou Carolina Benedicks-Bruce, s’y retrouvent.

«La sculpture traditionnelle, le marbre et le bronze coûtent cher, le recours à des ouvriers aussi», souligne Mme Fleury. «Elles mutualisent aussi leurs espaces de travail personnels et créent de vrais réseaux de solidarité féminine. Cinq d’entre elles partagent un temps un atelier avec Camille Claudel qui fait figure de meneuse», poursuit-elle. En témoignent quelques rares photographies ainsi que des portraits croisés: les artistes se peignent et se sculptent entre elles pour pallier le manque de modèles professionnels.

Auguste Rodin va superviser le lieu. Les jeunes femmes rejoignent alors d’autres apprenties au Dépôt des marbres où il a installé son propre atelier collaboratif. Confrontés à la pratique, élèves et maître s’y mesurent autour d’un même sujet. Ainsi ces trois sculptures représentant la tête sculptée de Giganti, modèle italien renommé : «Celle, très expressive, de Camille Claudel, sa version assez classique par Jessie Lipscomb et celle, stylisée, de Rodin», commente la commissaire.

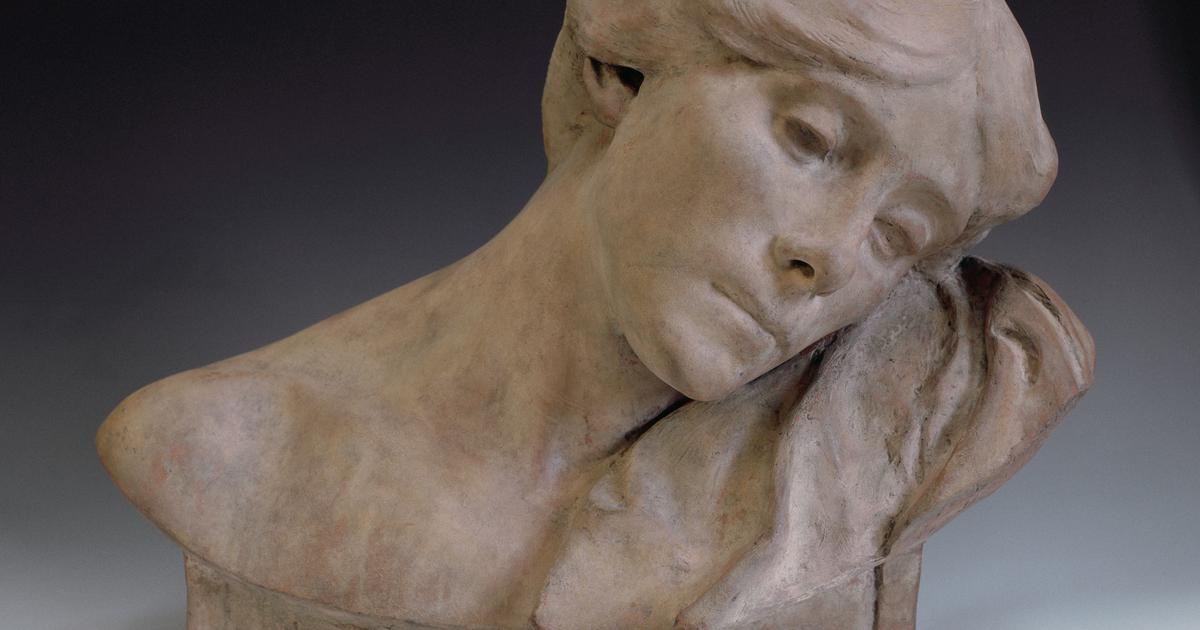

Autour de Rodin, des sculptrices comme l’Écossaise Ottilie Maclaren et les Suédoises Agnès de Frumerie et Ruth Milles évoluent vers le symbolisme. Camille Claudel, qui rompt avec lui en 1893, réalise alors Clotho, une sculpture en plâtre représentant un corps féminin sans fard, vieillissant.

L’exposition se conclut sur une nouvelle génération de sculptrices comme les Françaises Anna Bass ou Jane Poupelet et la Belge Yvonne Serruys, qui reviennent à l’épure et à la simplicité des formes. Elles seront exposées avec Camille Claudel à Zurich en 1913, au moment où cette dernière disparaît de la scène artistique après son internement dans un asile. Des contenus intégrés à l’audioguide et réalisés par un collectif de chercheuses en histoire de l’art, F.A.R (Femmes Artistes en Réseaux), apportent un éclairage sur plusieurs œuvres phares du parcours.