Alain Gagnerault, de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) : « De très nombreux Français sont conscients qu’il faut faire des économies pour éviter des mesures économiques très douloureuses. Mais 84 % ne voulaient pas de la suppression de deux jours fériés et 66 % ne voyaient pas la relation entre travailler plus et le traitement de la dette.

« Et toutes ces mesures (qui vont pourtant dans notre poche) sont systématiquement reprochées au gouvernement. Toutes ces ponctions assèchent l’économie, surchargent les entreprises et plombent les salaires. Si on supprimait ces aides, ces charges, ces dépenses inefficaces, les millefeuilles administratifs, les agences inutiles et les innombrables associations non justifiées, on pourrait consacrer ces ressources à l’augmentation significative des salaires. Cela aurait un effet immédiat sur le pouvoir d’achat, créerait du développement économique et des rentrées fiscales supplémentaires.

« Évidemment, cela revient à remettre le maximum de personnes au travail ! Que des jeunes soient au RMI (ancien nom du RSA) à 25 ans, et que des moins de 50 ans soient en chômage de longue durée n’est pas acceptable alors que les entreprises ne trouvent pas de main-d’œuvre ! »

Pouvoir d’achat

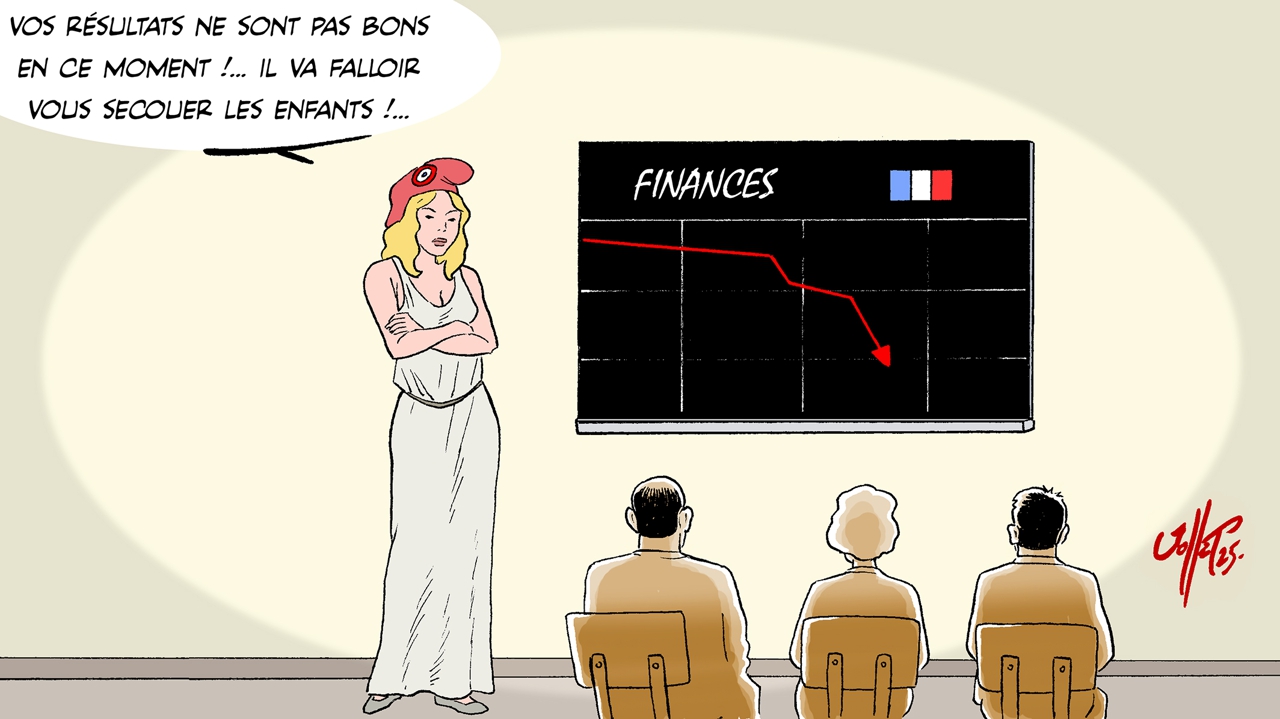

Jean-Paul Gatard, de Vouneuil-sous-Biard (Vienne) : « Celui qui a clairement, mais gravement, décrit la France en plein déclassement économique et en total désarroi financier a été “ exécuté ”. Il serait pourtant urgent d’envisager une politique d’assainissement de nos finances publiques qui voguent vers les 3.500 milliards d’euros, accablant pour les générations à venir.

« Dans ce pays “ qui va mal ” mais où “ tout n’est pas si mal ”, la mise en place nécessaire d’une stratégie de croissance liée à l’augmentation du pouvoir d’achat passe par une remise en ligne de nos finances. On pourrait davantage aider, par exemple, ceux qui seraient en mesure de participer activement à la croissance – entreprises comme particuliers – sans verser dans l’assistanat systémique improductif.

« Plutôt que tout bloquer, pourquoi ne pas plutôt envisager un “ déblocage ” de la surtaxation du travail qui pourrait bénéficier à la revalorisation du pouvoir d’achat ? C’est probablement l’attente d’une grande partie des Français. Mais le tout est de savoir comment et, surtout, avec qui ? »

Emprunt d’État

Eugène Pinsault, de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) : « Les gens de ma génération se souviennent de ministres de l’Économie et des Finances qui ont marqué l’histoire de la France : Antoine Pinay, René Monory et Pierre Bérégovoy. Ils n’étaient ni énarques, ni intellectuels ; c’étaient des travailleurs qui avaient appris qu’on ne peut pas dépenser plus qu’on ne gagne sans aller vers de futurs problèmes.

« La dette publique est concrète : des impôts futurs et des marges de manœuvre réduites »

« Pinay fit une dévaluation en divisant la valeur du franc par cent et lança un emprunt national indexé sur l’or et défiscalisé (ce qui coûta cher !). Bérégovoy maîtrisa l’inflation et réduisit le déficit. Monory remit l’économie en route, en faisant admettre que pour que le bien-être de la France et de ses habitants, il faille des entrepreneurs qui consacrent tout leur temps et tout leur argent à l’entreprise, des salariés compétents, bien formés et bien payés, fidèles et si possible intéressés aux résultats, et des actionnaires qui apportent à l’entreprise les moyens de leur développement.

« Le taux d’emprunt de l’État français à trente ans a frôlé les 4,5 % contre 3,7 % en début d’année. Les Français, inquiets, continuent à épargner ; malgré les taux faibles, le niveau des dépôts sur les livrets réglementés n’a jamais été aussi élevé. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas eu l’idée de lancer un grand emprunt d’État, réservé à nos concitoyens, au taux de 4,5 % et non défiscalisé ?

« Cette solution aurait eu l’avantage d’améliorer le revenu des souscripteurs, d’augmenter les recettes fiscales et de garder en France le produit des intérêts payés. »

État-providence

Alain Greillet, de Loudun (Vienne) : « Peut-on sérieusement parler de la dette publique française sans évoquer l’État providence ? La France a développé au fil des décennies un modèle social généreux, garantissant santé, éducation, retraites, chômage et multiples aides à la population. Ce système, envié par certains, repose sur un principe simple : la solidarité nationale. Mais cette solidarité a un coût.

« Beaucoup de Français considèrent l’État comme un “ machin ” omnipotent, dont la mission consiste à répondre à toutes leurs attentes, à financer chaque service, chaque besoin, chaque crise, sans se demander d’où vient l’argent. Les électeurs désignent des représentants à qui ils demandent toujours plus : des allocations accrues, des services publics de qualité, des aides à chaque catégorie sociale et économique. Rares sont les discours qui rappellent qu’il y a une limite à cet exercice : celle de la soutenabilité financière.

« Or, l’État n’a pas d’argent en propre : il dispose de celui que lui confient les contribuables… ou qu’il emprunte. Ce cercle vicieux résulte de notre culture politique : chaque campagne électorale est l’occasion de promettre davantage de prestations, de protections, de dépenses publiques, rarement de responsabilité budgétaire. « Peu d’électeurs demandent : “ Qui paiera ? Avec quel argent ? ” Et rares sont les élus prêts à tenir un discours de vérité sur la nécessité de hiérarchiser les priorités et de réformer un État providence devenu “ infinançable ”.

« L’État providence est indispensable pour maintenir la cohésion sociale. Mais il faut l’adapter aux réalités économiques et démographiques. Comment concilier solidarité et responsabilité budgétaire ? Jusqu’où l’État peut-il répondre aux attentes de chacun sans compromettre l’avenir des générations futures ? Et surtout, sommes-nous prêts, collectivement, à accepter que tout ne puisse pas être financé indéfiniment par la dette ?

« La dette publique n’est pas une abstraction : ce sont des impôts futurs, des marges de manœuvre réduites et une dépendance accrue vis-à-vis des marchés financiers. Il est urgent que le débat démocratique prenne en compte ces limites. Faute de quoi l’État providence que nous voulons préserver risquera de disparaître. »