La redécouverte de Michaelina Wautier peut être mise en parallèle avec celle d’Artemisia Gentileschi, sa quasi-contemporaine (1593-1653), longtemps oubliée de l’histoire de l’art comme elle, mais très différente. La première était plongée dans le baroque des Pays-Bas du Sud, alors que la seconde l’était dans l’Italie caravagesque.

Michaelina Wautier The Five Senses (Taste) 1650, Boston ©Photography Museum of Fine Arts, Boston

Michaelina Wautier The Five Senses (Taste) 1650, Boston ©Photography Museum of Fine Arts, Boston

Après la mort de Michaelina Wautier, on attribua ses peintures à des hommes jugeant qu’une femme ne pouvait être celle qui peignait de grands tableaux historiques, des scènes de genre et même des nus masculins comme son Triomphe de Bacchus pièce maîtresse de l’exposition à Vienne et propriété du Kunsthistorisches Museum. Une très grande peinture de 3,5 m x 2,7 m, longtemps attribuée à tort à un élève de Rubens.

En 2018, la formidable révélation de Michaelina au Mas d’Anvers

Bacchus et ses acolytes, quasi nus et ivres, forment une procession. Dans le cortège, il y a une femme à droite, toute différente qui nous regarde dans les yeux, une ménade (une bacchante) habillée de rose, poitrine dénudée. C’est un autoportrait de Michaelina elle-même, comme le prouve, placé à côté du Bacchus à l’exposition, un autoportrait d’une taille inusitée pour l’époque où elle se montre en train de peindre, fière de son talent. On a longtemps associé ce très bel autoportrait – à tort — à Artemisia Gentileschi.

Michaelina Wautier The Triumph of Bacchus c. 1655–59 Oil on canvas, 271.5 × 355.5, Kunsthistorisches Museum © KHM-MuseumsverbandLes cinq sens

Michaelina Wautier The Triumph of Bacchus c. 1655–59 Oil on canvas, 271.5 × 355.5, Kunsthistorisches Museum © KHM-MuseumsverbandLes cinq sens

Ce « Triomphe de Bacchus » est une œuvre surprenante de la part d’une femme peintre. Au XVIIe siècle, les femmes n’étaient pas admises dans les cours de dessins sur modèles vivants quand les modèles étaient des hommes. Elle a donc dû apprendre par ailleurs, sans doute dans l’atelier qu’elle partageait à Bruxelles, devant l’église de la Chapelle, avec son frère aîné Charles Wautier, lui aussi peintre, né en 1609.

Par rapport à l’exposition d’Anvers, celle de Vienne s’est enrichie de dix tableaux supplémentaires de Michaelina retrouvés depuis lors dont les « Cinq Sens ». Ce sont cinq magnifiques portraits d’enfants qui ont été acquis par le musée des Beaux-Arts de Boston. Chaque tableau, est signé de « Michaelina facit, 1650 ».

Chaque fois, un enfant, représenté sur un fond sombre avec éclairage venu de face, symbolise un des sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat (il tient dans une main un œuf pourri), le goût (un enfant mange une tranche de pain si réaliste qu’un enfant d’aujourd’hui a voulu dit-on, s’en emparer).

Michaelina Wautier, The Five Senses (Smell), 1650, Boston ©Photography Museum of Fine Arts, Boston

Michaelina Wautier, The Five Senses (Smell), 1650, Boston ©Photography Museum of Fine Arts, Boston

Pour le directeur du musée de Vienne, « Michaelina Wautier est une des plus extraordinaires redécouvertes dans l’histoire de l’art, dans ces dernières décennies ».

Le Mauritshuis fête les fleurs et les femmes

Cette redécouverte « miraculeuse » est due au talent et à l’obstination de la commissaire de l’exposition du Mas comme de celles de Vienne et Londres, professeur à la KUL, Katlijne Van der Stighelen qui travaille sur cette artiste depuis 30 ans, la sortant de l’oubli. C’est suite à son exposition à Anvers qu’on retrouva la série des Cinq sens et qu’on peut la voir pour la première fois en entier en Europe.

Après Vienne, l’exposition ira au printemps 2026 à la Royal Academy de Londres.

Peintre « belge »

À Vienne, on est d’emblée séduit par la force de ses portraits, mais aussi ses scènes de genre (garçons soufflant des bulles, jeune homme à la pipe), ses tableaux religieux (Annonciation, Éducation de Marie) et mythologiques.

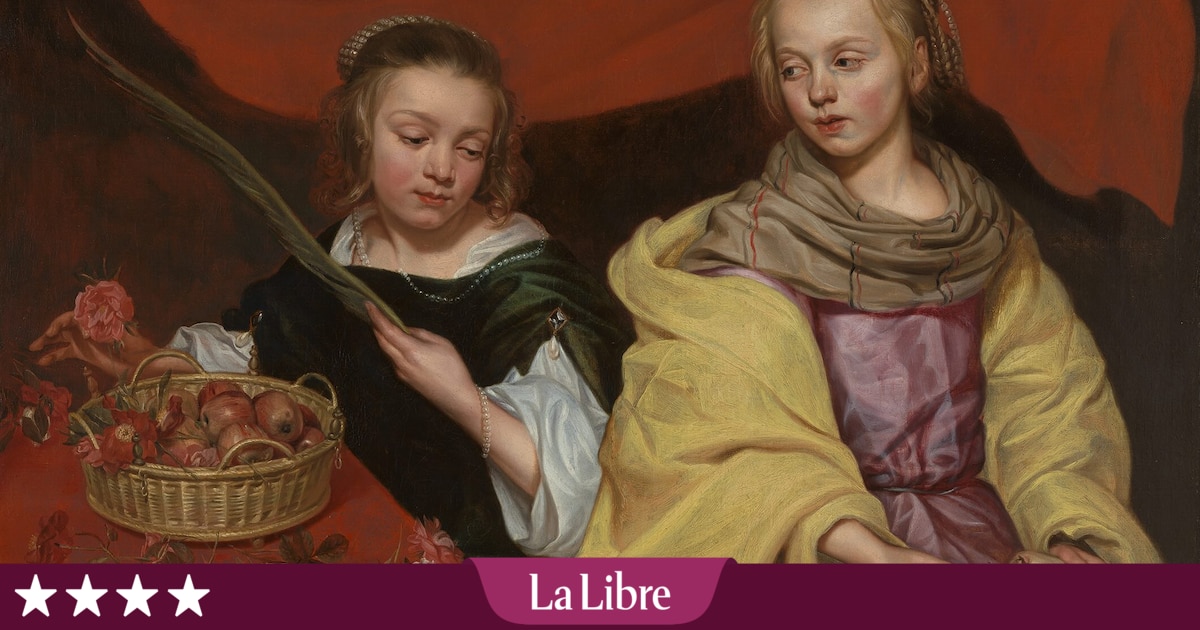

Son « Portrait de deux petites filles en saintes Agnès et Dorothée » du musée des Beaux-Arts d’Anvers, se tenant près d’un panier rempli de roses et de pommes, est délicieux. Elles ont le regard mélancolique et de très beaux habits jaune, violet et noir.

Michaelina Wautier, Self-portrait, c. 1650, Private collection ©Photography Museum of Fine Arts, Boston

Michaelina Wautier, Self-portrait, c. 1650, Private collection ©Photography Museum of Fine Arts, Boston

On sait très peu de choses d’elle. Si on ose cet anachronisme (la Belgique n’existant pas encore comme telle), Michaelina, est une peintre belge : elle est née et a grandi à Mons où elle parlait français, elle a travaillé à Bruxelles et parlé sans doute le néerlandais, langue alors de la majorité des habitants à Bruxelles, et a été redécouverte en 2018 en Flandre.

Une des plus extraordinaires redécouvertes dans l’histoire de l’art

Elle est née à Mons en 1614 dans une famille aisée, intellectuelle de onze enfants et est morte à 75 ans. Longtemps, on a cru qu’elle était née en 1604, mais on l’avait confondue avec sa sœur appelée Magdalena née dix ans avant elle. Sa famille habitait à la rue d’Havré et avait dans ses connaissances les Mérode.

Son frère Charles aussi était peintre et elle et lui, qui restèrent célibataires et n’eurent pas d’enfants, s’installèrent à Bruxelles dans les années 1630, près de l’église Notre-Dame de la Chapelle. Ils partageaient un atelier, mais la question de savoir s’ils ont collaboré reste un sujet de recherche. Le fait qu’elle ne se soit jamais mariée pourrait bien avoir été un choix délibéré « pour le bien de l’art ».

À force de recherches, Katlijne Van der Stighelen a déjà pu retrouver 35 tableaux de Michaelina, parfois réattribués jadis par erreur à des hommes. D’autres tableaux existent encore certainement. Les recherches continuent. Sous les surpeints, elle a retrouvé la signature de l’artiste.

Les mystères

Michaelina n’a laissé aucune lettre ou écrit. Contrairement à de nombreuses femmes artistes de son époque, elle signait de son nom complet : Michaelina Wautier, et non Michelle, sous sa forme latinisée, ce qui était peut-être une façon de souligner son éducation. Dans deux de ses œuvres, elle est allée encore plus loin en ajoutant à sa signature « inventit et fecit » , « conçu et exécuté ». Une manière de combattre le préjugé de l’alors selon lequel les femmes manquaient d’imagination créative.

À son époque, elle avait une belle renommée puisque l’archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg, grand amateur d’art, qui séjourna à Bruxelles entre 1647 et 1656 avait trois œuvres d’elle dans la collection d’une centaine de tableaux qu’il ramena avec lui à Vienne et qui font l’orgueil des musées viennois.

Michaelina Wautier Two Boys Blowing Bubbles c. 1650–55 Seattle Art Museum © Seattle Art Museum Photo by Nathaniel Willson

Michaelina Wautier Two Boys Blowing Bubbles c. 1650–55 Seattle Art Museum © Seattle Art Museum Photo by Nathaniel Willson

Les mystères restent nombreux. Ses nom et prénom ont été écrits de multiples manières. On ne connaît rien de son apprentissage ou de son éventuel voyage en Italie. Et on ne sait rien des 30 dernières années de sa vie. On n’a retrouvé aucun tableau de cette période. Son dernier tableau connu (et présent à l’exposition) est une grande Annonciation de 1659. Contrairement à elle, son frère Charles continua à peindre jusqu’en 1685.

Elle avait laissé un testament qui aurait pu nous éclairer mais il disparut dans les flammes lors du bombardement de Bruxelles par les troupes françaises en 1695.

L’exposition à Vienne montre l’art de Michaelina à côté d’une cinquantaine d’oeuvres de ses contemporains à commencer par Charles Wautier et de grands autoportraits de Rubens et de Van Dijck.

À son époque, il y avait une autre femme peintre à Anvers, mais elle était une peintre uniquement de natures mortes, Clara Peeters (1594-1657).

Une artiste comme Michaelina, brassant tous les genres, avec autant de technique et de réussite, est un cas exceptionnel. L’une des pièces maîtresses de l’exposition le prouve : le Portrait de Martino Martini (1654), un missionnaire jésuite italien. Il était extrêmement inhabituel pour un homme de son rang de se faire peindre par une femme.

Il faut voir aussi la beauté de ses études de personnages et son assurance quand elle brosse une scène en quelques coups de pinceau.

Michaelina Wautier, Kunsthistorische Museum à Vienne, jusqu’au 22 février. Ensuite à la Royal Academy of Arts, à Londres du 27 mars au 21 juin 2026.