On peut être Bordelais de longue date et découvrir l’existence du Musée national de l’Assurance maladie, pourtant situé depuis des lustres en bordure de la rocade, à l’étage d’un somptueux château XIXe. À son évocation, on imagine un endroit poussiéreux, un poil rasoir, exploré bon an mal an par quelques rares curieux. Qu’on se détrompe. Le site accueille jusqu’à 3 000 visiteurs à l’année. « Nous sommes le passage obligé des élèves en sciences et technologies de la santé et du social », livre Emmanuelle Saujeon-Roque. Et puis, il y a tous les autres scolaires ou étudiants, du primaire au master, qui forment une bonne moitié du public, ainsi que des associations ou particuliers voire des étrangers. « On reçoit parfois des groupes de Chinois, reprend la responsable du musée. Ils sont complètement fascinés par notre système de Sécurité sociale. » À l’entrée, des audioguides permettent de s’offrir une visite en anglais.

Sur le même sujet

La Sécurité sociale a 80 ans : de la conquête à la remise en question

Née le 4 octobre 1945 dans l’élan du Conseil national de la Résistance, la Sécurité sociale fut pensée comme le grand rempart solidaire d’un pays exsangue. 80 ans plus tard, le mur se fissure. Budgets en berne, déficits chroniques, réformes reportées : la « Sécu » est toujours là mais son modèle inquiète

C’est à Lormont, au château des Lauriers, acheté après-guerre par l’ancêtre de la CPAM, que s’est installé le lieu d’exposition. Ce fut pendant près de trente ans une maison de convalescence pour femmes avant que le directeur de la CPAM, dans les années 1980, ne décide d’y aménager un musée. Local tout d’abord avec ses quatre salles, devenu officiellement national en 2004, il est aujourd’hui géré par un comité d’histoire et dispose de deux salariés. Loin d’être un ramassis de vieux objets, le site propose une ligne directrice : conter comment la France s’est dotée d’un système de protection sociale unique au monde.

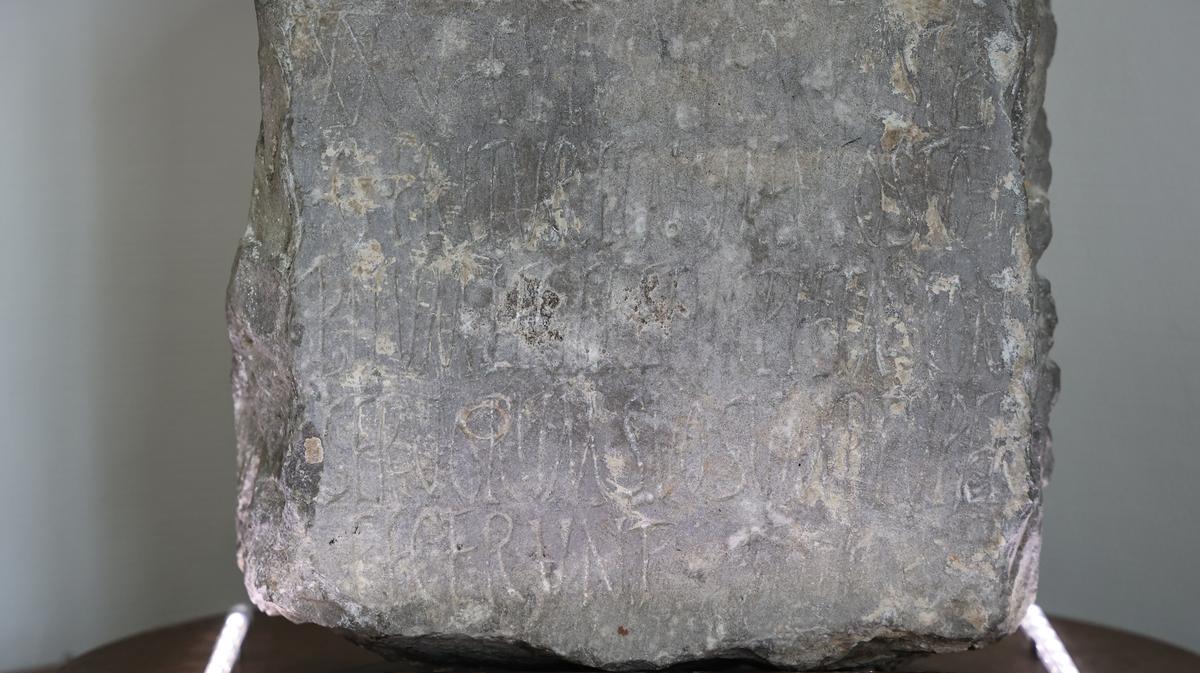

La plus vieille pièce du musée : une pierre tombale, datant du Ier siècle après Jésus Christ : celle d’un esclave grec acheté en commun par ses compagnons.

Photo Fabien Cottereau / « Sud Ouest »

« La Sécu, ce n’est pas seulement l’assurance maladie, c’est aussi la branche accident du travail, la famille avec la CAF, la vieillesse, le recouvrement… En fait, nous racontons ici l’histoire de la solidarité et tout ce qu’il s’est passé pour la Sécu ces quatre-vingts dernières années », explique Emmanuelle Saujeon-Roque. Une stèle funéraire vieille de deux millénaires, celle d’un esclave grec retrouvé dans le désert algérien, illustre l’une des premières marques de solidarité : elle a été cofinancée par les compagnons du défunt. La première partie du musée retrace ainsi ce qui a lentement conduit, au cours des siècles, à l’avènement de cette fameuse Sécurité sociale en 1945, une mesure du programme des Jours heureux, inspirée des modèles allemand (celui de Bismark basé sur l’assurance) et anglais (celui de Beveridge financé par l’impôt).

À l’entrée du musée, à l’étage, quelques costumes des hôtesses d’accueil des centres de paiement sont exposés.

Fabien Cottereau / » Sud Ouest »

Ensuite, la visite transporte au siècle dernier avec des costumes d’hôtesses d’accueil disposés ici ou là, l’impressionnante reconstitution d’un centre de paiement avec ses vieilles caisses enregistreuses pesant un âne mort, ses téléphones en Bakélite et ses polycopieuses ou l’installation d’un cabinet dentaire des années 1950. Non, la Sécu n’est pas seulement « un trou ». « Avant de parler de déficit, il faut voir ce qu’elle a apporté en quatre-vingts ans », souligne Emmanuelle Saujeon-Roque selon qui le système collectif, fait de droits mais aussi d’obligations, « tient encore le coup ».

Le musée (route de Carbon-Blanc à Lormont), propose une conférence sur « Les grands défis contemporains du système de protection sociale français » le lundi 6 octobre, à 14 h 30, et la projection du film « La Sociale » le vendredi 10 octobre ; à 14 heures.