Claire Schorter était le grand témoin des Assises territoriales de l’architecture organisées par le Conseil régional de l’ordre des architectes (Croa) Paca, à Marseille, le 30 septembre. Formée à l’architecture, à l’urbanisme et aux enjeux écologiques au contact d’enseignants pionniers du lien entre ville et environnement, Claire Schorter développe une posture singulière, à l’interface des échelles, des disciplines et des temporalités. Un art de l’hybridation qui lui a valu d’être lauréate du Grand Prix de l’urbanisme en 2024.

Son agence, LAQ (L’Atelier Quantique), intervient sur plusieurs projets d’envergure à l’échelle métropolitaine, dont l’Île de Nantes et la reconversion de la friche Saint-Sauveur, à Lille, explorant à chaque fois les conditions d’un urbanisme plus résilient, plus diversifié et plus habité. Des expériences diverses qui ont pour dénominateur commun la quête d’intensité urbaine. Autant de projets dont elle a partagé quelques-uns des secrets de fabrication dans l’amphithéâtre de la Cepac.

« Marseille est une ville intense par excellence », affirme Claire Schorter dès l’ouverture de son intervention, saluant une cité où la mer, la lumière, la géographie spectaculaire et le métissage culturel participent d’un environnement profondément vivant. « Je ressens une forte intensité face à la mer, au soleil et à l’environnement marseillais », confie-t-elle, visiblement habitée par les lieux.

Cette intensité, elle en fait la clé de lecture de son approche de l’urbanisme, qu’elle déploie dans plusieurs métropoles françaises, toujours à partir d’une méthode de terrain, fondée sur l’observation, la concertation et la mise en relation des acteurs.

Au cœur de sa démarche, une conviction : l’hybridation des formes urbaines et des programmes est un levier majeur pour construire des territoires durables et inclusifs. Cette volonté se traduit par une attention soutenue aux dynamiques d’usage, à la biodiversité, aux sols, aux échelles du quotidien.

Activer les lieux avant de construire

À Lille, sur la friche ferroviaire de Saint-Sauveur, la lauréate du Grand Prix d’urbanisme 2024 évoque un projet emblématique où l’urbanisme commence bien avant la construction des bâtiments. Elle y ouvre un quartier au public en installant un grand jardin avec des associations d’agriculture urbaine, ainsi qu’un lieu de fête pour les habitants, avant même que ne démarre le projet définitif. L’enjeu : créer du lien, enclencher des usages, préfigurer la ville vivante.

À Bordeaux, elle facilite la transformation d’un ancien site industriel en mettant en relation un chef d’orchestre et un opérateur immobilier, aboutissant à la création d’un festival d’opéra dans une halle industrielle de 200 000 m².

Pour elle, le rôle de l’architecte dépasse la conception : « Il s’agit d’initier des connexions entre différents acteurs ».

L’approche contextuelle de Claire Schorter

Claire Schorter n’élude pas la question de la déconstruction dans le contexte d’un urbanisme de la transformation. « La ville de demain est celle qui existe déjà », rappelle-t-elle, tout en assumant que certaines métamorphoses nécessitent de trancher dans l’existant.

À Lille, c’est en créant une percée urbaine à travers une règle existante qu’elle relie le site d’anciennes gares de marchandises au reste de la ville. À Rungis, elle repense la lisière urbaine et l’interface ville-nature d’une plaine maraîchère enclavée sous forme d’un agro-quartier. Pour cela, elle n’a pas hésité à réorienter un projet initial de 10 000 logements pour en faire une « dernière lisière urbaine », en transformant les cultures intensives en agriculture maraîchère biologique pour les circuits courts, irriguée par les eaux récupérées du quartier.

© WA – Claire Schorter, Grand Prix d’urbanisme 2024 était le grand témoin des Assises territoriales de l’architecture. Île de Nantes : fabriquer un quartier dense, mixte et habité

© WA – Claire Schorter, Grand Prix d’urbanisme 2024 était le grand témoin des Assises territoriales de l’architecture. Île de Nantes : fabriquer un quartier dense, mixte et habité

Désignée en 2017 urbaniste-paysagiste du projet de l’Île de Nantes, Claire Schorter poursuit la réflexion sur les tracés, le parcellaire, la qualité des logements, et sur la manière dont on peut concilier densité, échelle humaine, espaces de nature et qualité d’usage. Cette réflexion a pour décor une emprise de 18 hectares, avec en ligne de mire la création d’un quartier de centre-ville dense (275 000 m², 4 000 logements, 4 000 actifs).

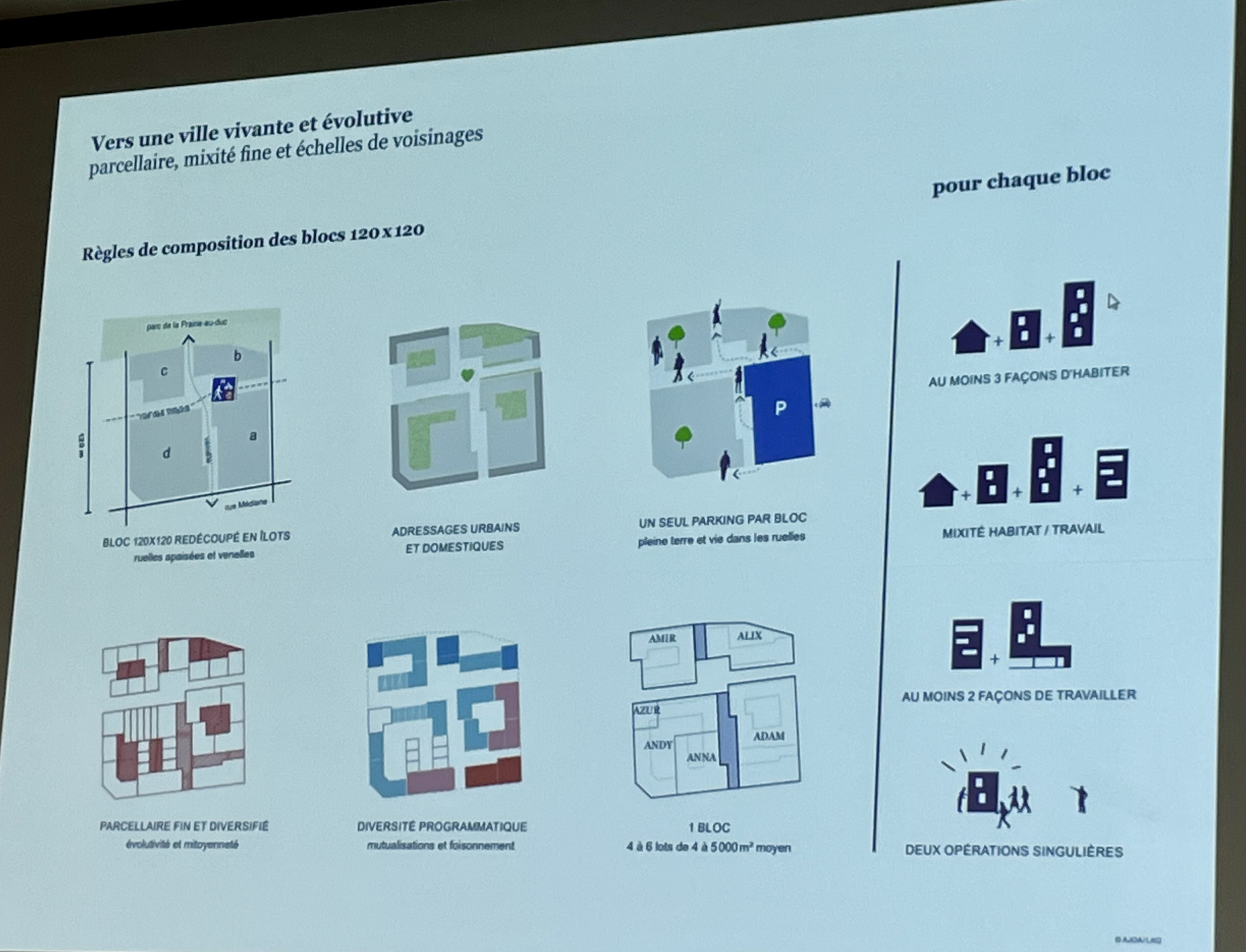

Comment faire émerger une intensité urbaine dans une friche ferroviaire dénuée de qualités ? En s’inspirant des faubourgs voisins, elle imagine des blocs de 120 m x 120 m, eux-mêmes subdivisés en au moins quatre îlots. Chaque bloc doit permettre trois façons d’habiter et deux façons de travailler, incluant du logement, des bureaux, de l’artisanat, mais aussi des opérations singulières comme de l’habitat participatif.

© WA – Pour l’Île de Nantes, Claire Schorter a séquencé le master plan en blocs de 120 x 120 m. Cours artisanales et rues lentes

© WA – Pour l’Île de Nantes, Claire Schorter a séquencé le master plan en blocs de 120 x 120 m. Cours artisanales et rues lentes

Sous les bureaux, des cours artisanales de 12 mètres de large, accessibles par des porches, accueillent menuisiers, serruriers, électriciens… Ce dispositif, rare en contexte urbain, impose un travail fin sur l’isolation phonique et une péréquation financière pour maintenir des loyers compatibles avec les activités artisanales.

L’urbaniste insiste aussi sur la morphologie des parcours intérieurs : rues en chicane pour réduire la vitesse, logements en duplex au rez-de-chaussée, filtres plantés pour préserver l’intimité, et traitement attentif des angles pour renforcer la qualité de l’espace public.

Rennes : réinventer la zone d’activités

À Rennes, elle s’attaque à un autre défi : l’intensification des zones commerciales d’entrée de ville, marquées par une faible densité de vie, une forte dépendance automobile et les îlots de chaleur.

Sur le site des Coteaux de l’Ille, elle propose de réintroduire une armature de « fil vert », reconnectant quartiers est et ouest, désimperméabilisant les sols et créant des îlots de fraîcheur. Les infrastructures sont repensées : ronds-points remplacés par des carrefours, vitesse des voies abaissée de 50 à 30 km/h, trottoirs élargis pour redonner place aux piétons et aux cyclistes.

© WA – Le master plan du projet de reconversion de la zone d’activités des Coteaux de l’Ille, à Rennes. Préserver l’existant pour mieux transformer

© WA – Le master plan du projet de reconversion de la zone d’activités des Coteaux de l’Ille, à Rennes. Préserver l’existant pour mieux transformer

Plutôt que de tout reconstruire, Claire Schorter privilégie l’identification et la consolidation des écosystèmes existants, notamment dans les secteurs d’économie sociale et solidaire.

« Il faut parfois établir un “bilan inversé” : on détermine d’abord ce qu’on veut préserver, puis on voit ce qu’il faut construire pour équilibrer », souligne-t-elle.

Elle imagine des polarités thématiques, comme un pôle ESS ou BTP, intégrant activités existantes et nouvelles formes d’habitat, évitant ainsi l’uniformisation et la spéculation foncière.

Outils de projet : entre rigueur technique et culture partagée

Pour gérer la complexité de ces projets, l’agence de Claire Schorter a développé une série d’outils méthodologiques :

- Le « calcul des tissus », qui compare densité et végétalisation de tissus urbains existants pour positionner les futurs quartiers ;

- Des fiches de lot qualitatives, précisant les attendus pour les architectes et promoteurs ;

- Des workshops et ateliers pour fluidifier les coopérations ;

- Des maquettes à l’échelle 1/200e, pour permettre aux élus de mieux percevoir la densité projetée.

En toile de fond de cette démarche : la nécessité d’une culture commune entre élus, aménageurs et urbanistes, condition essentielle pour « résister à la financiarisation excessive des projets urbains ».

En multipliant les situations, Claire Schorter déploie une pensée urbaine du juste dosage, attentive aux usages, aux équilibres sociaux, à l’héritage des lieux. L’intensité urbaine ne se décrète pas par la densité brute, mais se fabrique par les liens, la mixité, les rythmes et les porosités entre les mondes.