C’est la première fois que l’œuvre de John Singer Sargent (1856-1925) est exposée en France. Pourtant, aux États-Unis, dont sa famille est originaire, et au Royaume-Uni, où il a vécu, il est un peintre célèbre. Plutôt que de montrer l’ensemble de son travail, le musée d’Orsay, en coproduction avec le Metropolitan Museum of Art de New York, a fait le choix de concentrer l’exposition sur ses flamboyantes années parisiennes, entre sa jeunesse passée à parcourir l’Europe avec sa famille et son installation en Angleterre. C’est à Paris qu’il a forgé son style et sa technique picturale, avec une précocité remarquée. « La peinture de Sargent offre le spectacle étrangement inquiétant d’un talent qui, au seuil de sa carrière, n’a déjà plus rien à apprendre », écrivait Henry James à son propos en 1883.

La suite après cette publicité

Polyglotte, doué pour le piano et l’aquarelle, Sargent étudie à Dresde puis à Florence. Il s’installe ensuite à Paris, entre à l’École des beaux-arts et intègre l’atelier de Carolus-Duran. Son ascension est fulgurante. Encouragé par son maître, il se rend au musée du Prado, à Madrid, et au Rijksmuseum, à Amsterdam, voir Velasquez et Rembrandt.

On le situe souvent à la croisée de l’impressionnisme et de l’académisme

Le Paris moderne ne l’intéresse pas ; il voyage pour trouver des sujets, de Cancale à Capri en passant par l’Espagne et le Maroc. Ses premières œuvres montrent des scènes du quotidien comme des intérieurs de palais à Venise ou des promeneurs au jardin du Luxembourg. On le situe souvent à la croisée de l’impressionnisme et de l’académisme. Il a aussi réalisé des compositions d’une originalité échevelée, comme « Répétition de l’orchestre Pasdeloup au Cirque d’hiver », un petit tableau en camaïeu de gris qui ressemble presque à une partition, ou « Tempête sur l’Atlantique », qui montre le pont d’un bateau pris dans les vagues, à la verticale devant un mur d’eau. Les jeux d’ombre et de lumière reviennent souvent dans son répertoire, par exemple dans « La danse espagnole », presque entièrement plongé dans la nuit, ou dans « Fumée d’ambre gris », avec ses éblouissants effets de blanc sur blanc.

Chaque année, il envoie des œuvres au Salon, des portraits la plupart du temps. Ses peintures sont souvent des commandes : les membres de la famille Pailleron, le docteur Pozzi en robe de chambre rouge, les filles d’Edward Darley Boit posant comme dans « Les ménines ». Il représente aussi ses amis et ses proches : le peintre Paul Helleu, le sculpteur Auguste Rodin, la romancière Emma Allouard-Jouan, le critique d’art Louis de Fourcaud…

« Madame X » choque par le teint cadavérique de cette femme connue pour sa beauté

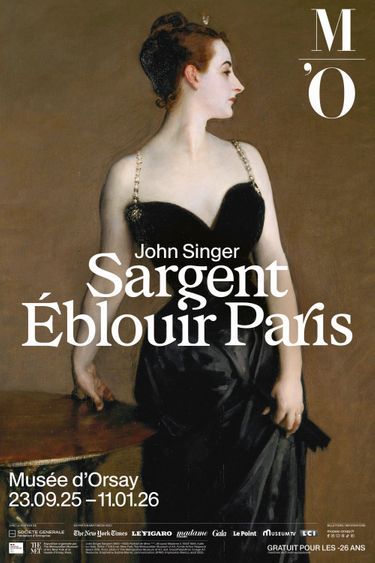

Son parcours semble sans faute jusqu’en 1884. Cette année-là, « Madame X » (portrait de Virginie Gautreau) fait scandale. Lui considère que c’est « la meilleure chose qu [’il ait] faite ». Il a d’ailleurs conservé dans son atelier une version postérieure et inachevée du tableau jusqu’à la disparition du modèle. « Madame X » choque par le teint cadavérique de cette femme connue pour sa beauté et son habitude de se farder le corps entier, par la bretelle tombée de sa robe noire (détail ensuite retouché par le peintre), par son profil rappelant Piero della Francesca et considéré comme hautain.

La suite après cette publicité

Deux ans plus tard, Sargent finit par s’installer à Londres, mais garde des liens avec la France à travers le compositeur Gabriel Fauré, la mécène Winnaretta Singer, Claude Monet, avec qui il bataille pour conserver en France l’« Olympia » de Manet. Puis, en 1892, c’est la revanche. Le Salon le célèbre à nouveau pour son portrait de la danseuse Carmencita, qui rappelle son immense tableau « El Jaleo » (absent de l’exposition). L’air triomphal de cette femme est peut-être aussi celui de Sargent.

«John Singer Sargent. Éblouir Paris», au musée d’Orsay, jusqu’au 11 janvier 2026

© DR