RÉCIT – Le Musée d’Orsay expose les principales œuvres de l’artiste issu d’une famille de Philadelphie qui réussit, dans les années 1870-1880, à «éblouir Paris», en particulier grâce à ses portraits d’hommes et de femmes du monde peints avec un brio accompli.

C’est une success-story. Une conquête. Mais à l’américaine : éclair et totale. Paris s’en frotte encore les yeux. Au commencement débarque à Paris un héros de 18 ans, natif du Nouveau Monde. Une silhouette déliée, la maîtrise d’à peu près toutes les langues d’Europe, ainsi qu’une solide connaissance des maîtres anciens en font un prétendant de choix aux coqueluches mondaines. Comble de bonne fortune, le jeune homme intègre aussitôt l’atelier de Carolus-Duran, un maître du portrait, louvoyant en corsaire entre les écueils du réalisme et les grèves délavées de l’académisme. C’est une évidence, les fées cajolent John Singer Sargent.

John Singer Sargent : « Autoportrait », 1886.

Mike Davidson / Photo Aberdeen City Council (

Paris, capitale du monde artistique

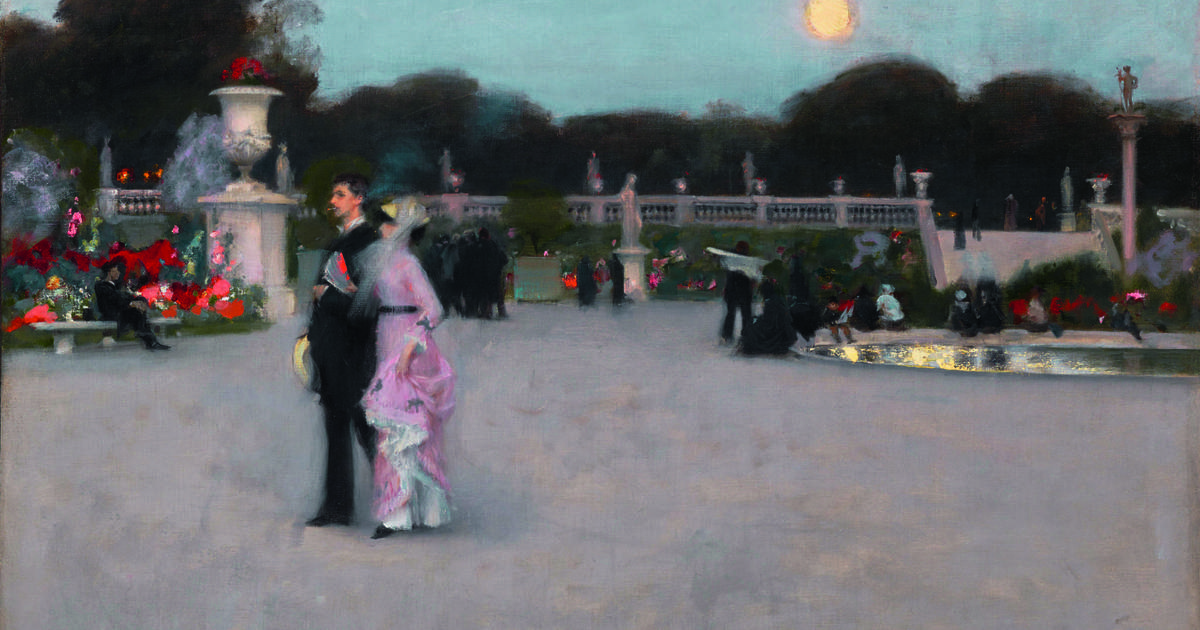

En 1874, Paris reste une ville meurtrie, indignée par un siège dont elle est sortie invaincue, mais trahie, et horrifiée plus encore par une guerre civile, la Commune, qui lui laisse des rigoles de sang entre les pavés. Elle se grise et s’entête cependant. Capitale hypertrophiée d’un empire aboli, elle poursuit sa mutation à marche forcée. La Ville lumière entend bien régner sur le monde civilisé. Elle innove donc, spécule et « sue l’or », comme dit alors Zola des hôtels de la plaine Monceau. Elle bouillonne, surtout, et encre sa stature de capitale des arts. Le naturalisme y prospère, l’impressionnisme y voit le jour… Son étendard claque au vent ; il ne porte aux nues que ce seul mot d’ordre : modernité. Quant à la Parisienne, elle écrase de ses talons écarlates les oies blanches de l’Ancien Monde et du Nouveau.

« Fête familiale », dit aussi « La Fête d’anniversaire », vers 1885.

Minneapolis Institute of Art

Sargent capte toutes ces suavités dans l’air. Il apprend vite à plaire. Dès 1878, il s’attèle au portrait de son maître, Carolus-Duran, qui le parraine dans les cénacles les plus sélectifs. Portraiturer, alors, ce n’est pas seulement immortaliser le modèle, pas seulement exalter ses vertus et les bienfaits qu’elles ont répandus. La fidélité des traits – depuis longtemps, à vrai dire – n’en garantit pas la valeur. La photographie triomphe, et l’usage quasi maniaque que la bourgeoisie fait du « portrait-carte » oblige à d’autres ambitions. « Le flot de portraits monte chaque année et menace d’envahir le salon tout entier, ricane Zola, dès 1868. L’explication est simple : il n’y a plus que les personnes voulant avoir leur portrait qui achètent encore de la peinture. »

« La Table sous la tonnelle », dit aussi « Les Verres de vin », vers 1875.

The National Gallery Photographi / Photo The National Gallery, L

Dépeindre la modernité

Par un détail matériel, par la trivialité d’une posture ou son intimité, un portrait doit traduire l’époque. Mais cela sans s’égarer pour autant dans la scène de genre (L’Absinthe, de Degas, ou La Prune, de Manet). Portraiturer, néanmoins, c’est dépeindre la modernité. Cela, Sargent le saisit admirablement. La Parisienne hante la Belle Époque. Elle en incarne le type social fétiche. Eh bien, Sargent a con tribué mieux que tout autre à en cerner les contours. Et de la manière la plus originale, à partir de modèles « étrangers », précisément parce que ces épouses de diplomates ou ces quelques Américaines en or massif qu’il croise dans les hautes sphères d’une aristocratie torturée par ses créanciers sont parisiennes : elles personnifient le cosmopolitisme du creuset de fusion. Ainsi la mélanco lique Chilienne à son piano, Amalia Erràzuriz (Mme R[amón] S[ubercaseaux], 1880-1881) fait-elle une authentique Parisienne : son élégance recherchée, en contradiction avec la trivialité de la scène – les gammes quotidiennes – et avec le relâchement de la pose, renvoie les conventions du genre au placard et clame les intentions de la nouvelle peinture. Et ce n’est là, pour Sargent, qu’un galop d’essai. Encore trois ans et il produira ce qu’il considérera comme son chef-d’œuvre.

« Intérieur vénitien », vers 1880-1882.

Carnegie Museum of Art, Pittsbur

Il a 27 ans quand il obtient de sa compatriote Virginie Gautreau, une créole de Louisiane, l’autorisation de la peindre. Arrivée en France à la fin du second Empire, la belle entend briller et se faire un nom. Tôt mariée à un négociant malouin proche du pouvoir, elle se heurte non pas à un quelconque racisme à l’égard des créoles, comme s’ingénie à le démontrer un auteur du catalogue, mais à la répugnance affectée par les cénacles républicains pour toute fortune qui pourrait procéder d’une économie esclavagiste. On ne parle que d’elle cependant, de ses maquillages outranciers qui font d’elle une peinture qui va, qui danse et lève des toasts, une professional beauty dont le seul mérite serait de paraître. Elle s’entend avec le jeune prodige, lui-même en quête d’un coup de maître. Résulte de cette « convergence des ambitions » une effigie monumentale et glaçante. Son auteur et son modèle en sont si décontenancés que la toile est présentée au salon de 1884 sous ce titre : Portrait de Mme ***.

« Portrait de Mme *** », dit aussi « Madame X », 1883-1884.

Photo The Metropolitan Museum

La précaution n’arrangera rien. Le profil pincé de la créole, l’audacieux bustier dont alors une bretelle de diamants glisse le long du bras, et ce maquillage spectral excitent les hyènes. Le Sar Péladan comme quelques autres observateurs avisés décèlent bien l’icône : « … intéressante par sa laideur au fin profil qui rappelle un peu Della Francesca, intéressante encore par son décolletage encore à chaînettes d’argent, qui est indécent et donne l’impression d’une robe qui va tomber, intéressante par le blanc de perle qui bleuit l’épiderme, cadavérique et clownesque à la fin. » Il n’empêche. Cette bombe de décadence contrarie la trajectoire de Sargent et de sa muse. Du reste, l’artiste s’empressera, par une retouche indécelable, de remonter la bretelle coupable.

Durant les douze années qu’a duré son séjour à Paris, Sargent s’est appliqué à trier ses fréquentations. Et celles-ci débordent très vite du cercle turbulent de ses compagnons d’atelier (Helleu, Flameng, Belleroche…). Naturellement, tout artiste ménage ses potentiels commanditaires, mais le jeune prodige sait s’attacher les personnalités qui comptent, diplomates, critiques, auteurs en vue, artistes consacrés. On l’aperçoit à la table de Paul Bourget, il portraiture Rodin, se lie d’amitié avec Gabriel Fauré…

« Un portrait », dit aussi « Le Docteur Pozzi dans son intérieur », 1881.

Photo courtesy of the Hammer

Morceau de bravoure

Pour être calculée, la fulgurante ascension ne repose pas moins sur une virtuosité bluffante. « [Sargent] offre le spectacle étrangement inquiétant d’un talent qui, au seuil de sa carrière, n’a déjà plus rien à apprendre. » Cette alarme de Henry James, un compatriote, un ami séjournant alors à Paris, résonne à propos d’un oiselet de 26 ans qui vient de livrer, deux ans avant Mme *** (ou Madame X), un premier morceau de bravoure, son véritable chef-d’œuvre, peut-être, Les Filles d’Edward Darley Boit. Cette vaste composition au carré (2,20 m de côté) impressionne par son érudition savamment distillée. De toute évidence, elle se réfère aux Ménines de Vélasquez, mais on y trouve des réminiscences de La Famille Bellelli de Degas, tout au moins la même charge psychologique. Les protagonistes n’échangent aucun regard et, malgré leur jeune âge, leur prestance d’enfant sage, il sourd de leur réunion une inquiétude, une étrangeté même, ici ramassée dans le puits d’ombre central et le gigantisme des porcelaines Chine. Le contemplateur se perd à mi-chemin du Tour d’écrou, de James, et d’Alice au pays des merveilles…

« Portraits d’enfants », dit aussi « Les Filles d’Edward Darley Boit », 1882.

Photo 2025 Museum of Fine Art

Une semblable atmosphère pèse sur le double portrait des enfants du dramaturge Édouard Pailleron. Ceux-là nous balancent leur bouderie en pleine figure. Mais la main crispée de la petite fille et le visage fermé de son frère, se détachant d’un rougeoiement d’incendie, préfigurent à nos yeux les névroses post mortem des Autres, d’Alejandro Amenábar.

« Portraits de M. É[douard] P[ailleron] et de Mlle [Marie-]L[ouise] P[ailleron] », 1880-1881.

Photo Rich Sanders, Des Moine

Le prodige est aussi un incroyable capteur sensible. Il absorbe. Ici Vélasquez, là Manet (La Carmencita, vers 1890), Degas, on l’a dit, mais aussi Whistler, dont il concurrence les Symphonies en blanc avec le portrait de Mrs Henry White et, surtout, Fumée d’ambre gris… Qu’il s’éprenne de Monet, et le voilà passager retardataire de l’omnibus impressionniste. Aussi sa peinture en vient-elle parfois à produire l’effet d’une éponge, gorgée d’emprunts et de couleurs, pressée par les doigts d’un enchanteur. Il y a du virtuose et du séducteur, comme chez Boldini, comme plus tard chez Helleu, son ami… Il peut toutefois rater un tableau. Madame Pailleron, par exemple, semble découpée puis recollée artificiellement sur un paysage insignifiant. Et puis l’adresse un rien madrée, si elle aide à introduire des audaces, peut aussi finir par lasser.

« Claude Monet peignant à la lisière d’un bois », vers 1885.

Tate / Tate Images

Adieu paris

La légende dorée fait de Sargent une espèce de proscrit, coupable d’avoir livré l’effigie de la croqueuse absolue. Le scandale de Mme *** l’aurait expédié à Londres. Non. Cet exil, il le préparait de longue main. Londres regorgeait de commanditaires ; ceux-ci se régalaient des audaces parisiennes, pour peu qu’elles fussent remâchées, lissées. Sargent connaîtrait, là, la même ascension météorique qu’à Paris. Et puis, l’artiste avait tant brillé que son éclipse l’anéantit dans les mémoires. Son hédonisme et son cosmopolitisme mondain avaient pris un coup de vieux. Fidèle à sa manière, dédaigneux des avant-gardes, il devint le peintre officiel du Royaume-Uni plongé dans la Grande Guerre – et pour cela peignit les Tommies englués en Artois. L’Amérique le fêta : il portraitura en retour deux de ses présidents…

Peut-être avait-il manqué de profondeur, de « feu sacré », pour prétendre à l’éternité. Aussi n’est-il pas étonnant qu’il brille d’un nouvel éclat sur un monde hanté par sa finitude.

« John Singer Sargent. Éblouir Paris», Musée d’Orsay (Paris 7e), jusqu’au 11 janvier 2026.

sdp