C’est l’évènement cinématographique de cette rentrée : pour la première fois, une rétrospective la plus exhaustive possible est consacrée à l’œuvre aussi célèbre que secrète de ce géant et magicien du cinéma qu’est Orson Welles.On y retrouve bien sûr ses plus grands chefs d’œuvre, de Citizen Kane à Vérités et mensonges, en passant par les classiques du film noir que sont La Dame de Shanghaï et La Soif du mal ou les shakespeariens Macbeth, Othello et Falstaff, mais surtout toute une multitude de fragments, films inachevés ou mutilés, spectacles de magie et inventions télévisuelles, sans parler de nombre des films où il faisait l’acteur pour financer ses propres films. Le tout accompagné, évènement dans l’évènement, d’une proliférante exposition, My Name is Orson Welles, qui plonge les visiteurs, qu’il connaissent l’œuvre ou la découvrent, dans la vie et l’art d’un artiste qui se révèle encore plus complet qu’on ne le croyait.

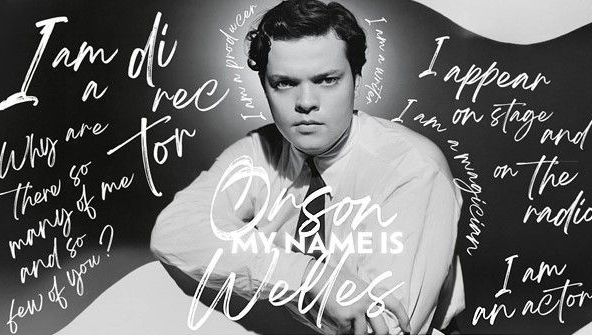

« My name is Orson Welles », l’exposition à la Cinémathèque française

C’est la visite de cette exposition que nous vous proposons aujourd’hui, avec comme guide son commissaire, par ailleurs directeur de la Cinémathèque française, le critique de cinéma Frédéric Bonnaud. Il s’est adjoint les conseils scientifiques et avisés de deux grands spécialistes de l’œuvre, Esteve Riambau et François Thomas. Un troisième homme aurait pu se joindre à l’aventure, si la maladie qui l’a emporté le 12 septembre dernier ne l’en avait empêché : c’était le grand critique, historien et enseignant en cinéma Jean-Pierre Berthomé, spécialiste mondial du décor au cinéma et de l’œuvre du cinéaste, à qui il avait consacré un indispensable Orson Welles au travail en 2002.

Dans le labyrinthe wellesien

Comment construit-on une exposition quand l’homme qui en est l’objet est une multitude et un grand prestidigitateur ? Comment articuler les dimensions de mensonges et de vérité avec lesquelles il n’a cessé de jouer ? « Tout est labyrinthique chez Orson Welles, insiste Frédéric Bonnaud. L’œuvre l’est, la vie aussi. Il n’y a pas de biographie à l’américaine d’Orson Welles où l’on saurait ce qu’il a fait tel jour à telle heure. Elle est impossible à écrire, et personne ne s’y est vraiment attaqué. Cet homme est insaisissable, un mystère. Il est depuis longtemps déjà le synonyme d’auteur de films, d’artiste en cinéma. Il est aussi une personne un peu déplacée et qui aura le sens du déplacement toute sa vie, puisque c’est un intellectuel en cinéma. Donc face au labyrinthe wellesien, on en est réduit à faire quelque chose qu’il aurait peut-être détesté : mettre de d’ordre, rendre les choses à peu près lisibles et essayer de faire une introduction, avec beaucoup d’humilité, à une œuvre cinématographique majeure. »

« Citizen Kane » : pastiches et modernité

Une double salle est consacrée à Citizen Kane, resté pendant 50 ans en haut du classement des meilleurs films du monde de la revue Sight and Sound. Un film qui habite non seulement toute l’histoire du cinéma, mais qui est devenu un objet de la pop culture, que l’on retrouve dans des bandes dessinées à la télévision. Il est aussi le grand paradoxe d’Orson Welles, comme l’est À bout de souffle pour Jean-Luc Godard : son film le plus célèbre, le plus acclamé et dont Welles s’emploiera dans toute la suite de sa carrière à montrer qu’il ne s’y réduit pas. C’est « un film qui reste totalement inépuisable, qui ne lâche jamais, souligne Frédéric Bonnaud. C’est un des grands mystères de l’histoire du cinéma. C’est un objet d’art parfaitement clos sur lui-même, une pure construction mentale et je pense que c’est pour ça que le film reste aussi fascinant. Dans sa forme, il est presque sans aspérités et il est fait pour être un objet de pure fascination, ce que ne seront pas les autres films de Welles. Parce qu’il ne fait que des prototypes. Il ne peut pas faire deux fois le même film, ça ne lui viendrait même pas à l’esprit.«

Photographie de l’exposition « My Name is Orson Welles » – Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

Photographie de l’exposition « My Name is Orson Welles » – Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

« Ce n’est pas seulement le premier long métrage d’un jeune homme de 24 ans, poursuit Mathieu Macheret, c’est aussi le coup d’envoi de la modernité au cinéma. Ce n’est pas anodin de la part d’Orson Welles, qui a commencé avec les télécommunications modernes, avec la radio, c’est-à-dire avec cette onde qui se répand partout. C’est un portrait in absentia, un film qui se fait presque sans son personnage principal, un film en creux. Et surtout, il inaugure quelque chose qui va se répandre dans le reste de son œuvre, à savoir que Welles est l’inventeur du fake. Ça peut être le faux nez, la prothèse, le costume, mais surtout le fake comme fausse information. Toute son œuvre consiste à mélanger l’histoire et la légende, à confondre le mythe et sa réalisation. Il invente une sorte de réalité alternative qui fait toute la substance de la fiction. »

Welles et les vertiges de l’identité

C’est aussi le Welles plasticien, le héros de la critique européenne, le cinéaste du montage qu’explore l’exposition ; ou encore le personnage de la pop culture américaine, celui des plateaux télévisés qui chante avec Dean Martin, alors même qu’il s’engage dans le versant le plus radical de son œuvre. « Orson Welles est le plus grand des cinéastes baroques. Un baroque qui questionne l’identité, et ce, dès Citizen Kane. C’est ce qui en fait un personnage et un cinéaste moderne et contemporain. Ces vertiges de l’identité, il les éprouve dans son propre corps, dans sa propre « schizophrénie ». Parce qu’il se vend, comme tout artiste moderne dans le monde commercial contemporain y est obligé pour survivre. De ce point de vue là aussi, il a inventé beaucoup de choses qui sont vraiment d’actualité. C’est un personnage warholien. Il se vend à la publicité, dans de très mauvais films où il fait des apparitions plus ou moins grimé. C’est un intellectuel américain qui a été récupéré par la pop culture, qui se retrouve chez Gotlib, dans le Muppet Show… En revanche, l’intégrité de ses films, elle, est absolue. Il y a toujours ces choses opposées chez Welles, à quoi s’ajoute la multiplicité de ses talents. C’est encore un paradoxe, mais chez lui, il n’y a que ça. »

La dimension d’inachèvement

La Splendeur des Amberson, le deuxième film d’Orson Welles inaugurera l’ère de sa conflictualité infernale avec les studios hollywoodiens. Et il reste compliqué souvent, de savoir ce qu’il aurait voulu faire, notamment dans les films américains jusqu’à La soif du mal, comme s’il fallait aller chercher ce que les studios n’ont pas pu toucher pour atteindre le génie de Wells, toujours là. » Il y a une opposition qui a toujours été très forte entre ceux qui sont arrivés à Hollywood comme artistes et la structuration industrielle des studios. Welles va être évidemment pris au milieu de ce système et petit à petit broyé par lui ». Et de fait, « Il y a presque autant de matériel filmé abouti de Welles que de matériel filmé qui reste à monter, mais c’est aussi sous cet angle, estime Matthieu Macheret, qu’il faut voir ses films : toutes les potentialités qu’ils libèrent, tous les films qu’ils auraient pu être, tous les doubles, triples films qui se cachent derrière chacun d’entre eux. C’est une dimension infinie qui est telle que dès qu’on met un pied dans son œuvre, on n’a jamais fini de s’y balader. »

« La plupart du temps, Welles a laissé des film inachevés faute de budget, ajoute Frédéric Bonnaud. Mais il en a quand même terminé douze, le même nombre que Stanley Kubrick. Et par ailleurs, Welles est un artiste moderne dans le cinéma. Or qui a déjà reproché à Picasso de ne pas terminer une toile ? A un romancier de ne pas terminer un roman ? Qui a déjà douté que le geste de faire était plus important que le geste d’arrivée ? Terminer un film, ce n’est pas tout. Ce qui est important, c’est de construire et d’apporter au cinéma des choses qu’il ne connaît pas. Or Orson Welles, c’est ça : l’extension du domaine du cinéma. »

Photographie de l’exposition « My Name is Orson Welles » – Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

Photographie de l’exposition « My Name is Orson Welles » – Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

A noter : L’exposition My Name is Orson Welles est à visiter jusqu’au 11 janvier. La rétrospective à la Cinémathèque française, c’est jusqu’au 29 novembre. Le tout s’accompagne de nombreuses publications, qui s’ajoutent à la déjà considérable somme d’études wellesiennes. Il y a déjà l’excellent catalogue de l’exposition, à La Table Ronde. Les deux spécialistes du cinéaste, François Thomas, et le regretté Jean-Pierre Berthomé, ont rencontré un grand nombre de ses compagnons de route, et en ont tiré un passionnant Leur Orson Welles aux Impressions Nouvelles. Pour entendre la voix du maître, ses géniaux entretiens avec son disciple, le cinéaste Peter Bogdanovitch, sont réédités aux éditions Capricci sous le titre de Moi, Orson Welles. Et pour faire la part des choses, Orson Welles, vérités et mensonges, c’est le titre d’une nouvelle biographie, signée Anca Visdei aux éditions de l’Archipel.

Le Journal du cinéma

La chronique de Mathieu Macheret : Angel Guts : Classe Rouge et Super Gun Lady, de Chūsei Sone

Une femme qui dans un love hotel épuise de son désir insatiable un homme ivre dégotté dans un bar, dans des cadrages baroques et des images mouvantes, c’est une scène d’Angel Guts : Classe Rouge, un des cinq romans pornos inédits en France que vient d’éditer en Blu-ray les toujours étonnantes éditions du Chat qui fume. Les romans pornos, à ne pas confondre avec les pinku eiga, c’était dans les années 70-80 la grande spécialité de la plus ancienne des majors du Japon, la Nikkatsu, là où Shohei Imamura fit ses débuts avant le tournant érotique pris par le studio. Dans ce genre, on trouve à boire et à manger, mais certains cinéastes s’y épanouirent formidablement, tel ce Chūsei Sone qui signe donc ce sidérant Angel Guts : Classe Rouge, mais aussi, dans la même série, Super Gun Lady, deux films de 1979.

« Chūsei Sone est un modèle inouï de cinéaste infiltré : de styliste inattendu dans le cadre le plus contraignant qui soit, celui en effet du « Roman Porno », le filon érotico-soft auquel se consacre la Nikkatsu au début des années 1970 pour échapper à la faillite et résister à l’effondrement du système des studios. Il s’agit d’ailleurs moins d’un genre que d’un système industriel très codifié : une durée standard (autour de 70 minutes), une semaine de tournage et un budget plafonné (trois fois rien), afin de sortir deux à trois films par mois. Autre clause : une scène de sexe toutes les 10 minutes environ. À quoi s’ajoutaient encore les réquisits de la censure japonaise, qui prohibe toute représentation de poil pubien. Pour peu qu’ils acceptent cette structure rigide, les réalisateurs sous contrat se retrouvaient complètement libres. D’un carcan industriel implacable, a jailli la production la plus anarchique qui soit, en partie de l’abattage, mais de l’autre une fabrique de prototypes fous et transgressifs, aux sujets politiques et sociaux, à la fibre révoltée. Entre tâcherons et artisans, de véritables cinéastes surgirent – Tatsumi Kumashiro, Masaru Konuma, Noboru Tanaka – dont l’étonnant Chūsei Sone, cinéaste moderne et désespéré du « Roman Porno ». »

« Angel Guts : Classe Rouge, de Chūsei Sone » – Le Chat qui fume

« Angel Guts : Classe Rouge, de Chūsei Sone » – Le Chat qui fume

« Deux de ses deux films édités par Le Chat qui Fume sont complètement fous. Super Gun Lady est un polar féminin ultra-violent. Angel Guts : Classe rouge est une virée sans retour dans les tréfonds du désir. Il s’inscrit dans une série de films adaptés du manga éponyme de Takashi Ishii, mettant en scène le personnage de Nami, figure de jeune femme bafouée. Ici, un homme assiste à une projection clandestine et surprend dans une bande crapoteuse le visage d’une jeune femme qui, dès lors, ne cessera plus de l’obséder. Il la retrouve guichetière d’un love hotel et se lance avec elle dans une tentative d’amour bancale, déphasée, rendue impossible dans cette modernité avide où la sexualité a été intégralement accaparée par le mercantilisme. »

Extraits sonores

- générique de fin de La Splendeur des Amberson, d’Orson Welles (1942)

- La Guerre des Mondes, d’Orson Welles, version radio CBS (193)

- Citizen Kane, d’Orson Welles (1941)

- La soif du mal, d’Orson Welles (1958)

- Musique du Troisième homme, d’Orson Welles (1949)

- Le Procès, d’Orson Welles (1962)

- Brush Up Your Shakespeare par Dean Martin et Orson Welles, dans le Dean Martin Show en 1967

- Extrait de Angel Guts : Red Classroom, de Chūsei Sone (1979)

- Dead End Street 82 par Bobby (dans la BO de Super Gun Lady de Chūsei Sone (1979))