Photogrammétrie, lasergrammétrie : des termes barbares pour le commun des mortels, et qui désignent les technologies avec lesquelles des chercheurs du CNRS travaillent à restituer ce qu’était le Bordeaux des Ier et IIe siècles de notre ère. On sait en effet beaucoup de choses sur la ville à partir du IIIe siècle, quand des remparts ont été érigés sur un périmètre cours de l’Intendance-rue des Remparts-cours d’Alsace-et-Lorraine, mais la période précédente est très mal connue. « Le seul élément architectural qui en subsiste, ce sont les ruines du Palais Gallien », explique Laurent Védrine, directeur du musée d’Aquitaine.

« On a, par exemple, un texte du poète Ausone qui évoque une fontaine monumentale à Bordeaux, mais on n’a aucune idée de son emplacement ni de ce à quoi elle ressemblait », complète Renaud Robert, professeur à Bordeaux Montaigne et chercheur à l’institut Ausonius, qui regroupe cette université et le CNRS. « Avec les outils dont on dispose aujourd’hui, on pourra peut-être reconstituer cet édifice. »

Images 3D

Ces outils, ce sont des logiciels de modélisation qui permettent de créer des images en trois dimensions des blocs de pierre gallo-romaines que le musée conserve. Il y en a 500, entreposés dans un grand hangar en périphérie de Bordeaux. Entre la fin septembre et le début octobre, quatre chercheurs sont venus les inventorier, les photographier et en balayer la surface avec des capteurs laser. Avec ces données, on a reproduit les blocs sur ordinateur et on peut manipuler ces images 3D, en choisir parmi plusieurs, les retourner, les faire pivoter… bien plus facilement que si on le faisait avec les vrais éléments de pierre, qui pèsent jusqu’à 1,3 t !

Les chercheurs du CNRS et Anne Zieglé devant l’un des blocs de pierre. Certains pèsent jusqu’à 1,3 t.

Guillaume Bonnaud / SO

« Et l’angle sous lequel on les examine change le regard », admet Anne Zieglé, conservatrice des collections antiques au musée d’Aquitaine. « Je n’avais, par exemple, pas remarqué qu’un nid était sculpté sur un de ces blocs, simplement parce que la sculpture était en position verticale. Et pourtant, je le connais depuis plusieurs dizaines d’années. »

« Ces blocs proviennent pour l’essentiel des remparts du IIIe siècle, mais ils sont issus de constructions plus anciennes »

Sur l’ordinateur, l’image 3D a été assemblée à une autre et tout coïncide : le prolongement de la végétation sculptée, dans laquelle se trouve ce nid, les emplacements pour agrafer les deux pierres, les dimensions… On pense au jeu vidéo Minecraft, mais utilisé à des fins historiques et patrimoniales. « Avec cette méthode, on peut reconstituer des colonnes ou des toitures », explique Alain Badie, chercheur à l’Institut de recherche sur l’architecture antique (Iraa), une unité du CNRS. « On ne reconstituera pas un bâtiment complet, mais on peut se faire une idée assez précise de ce à quoi il ressemblait. »

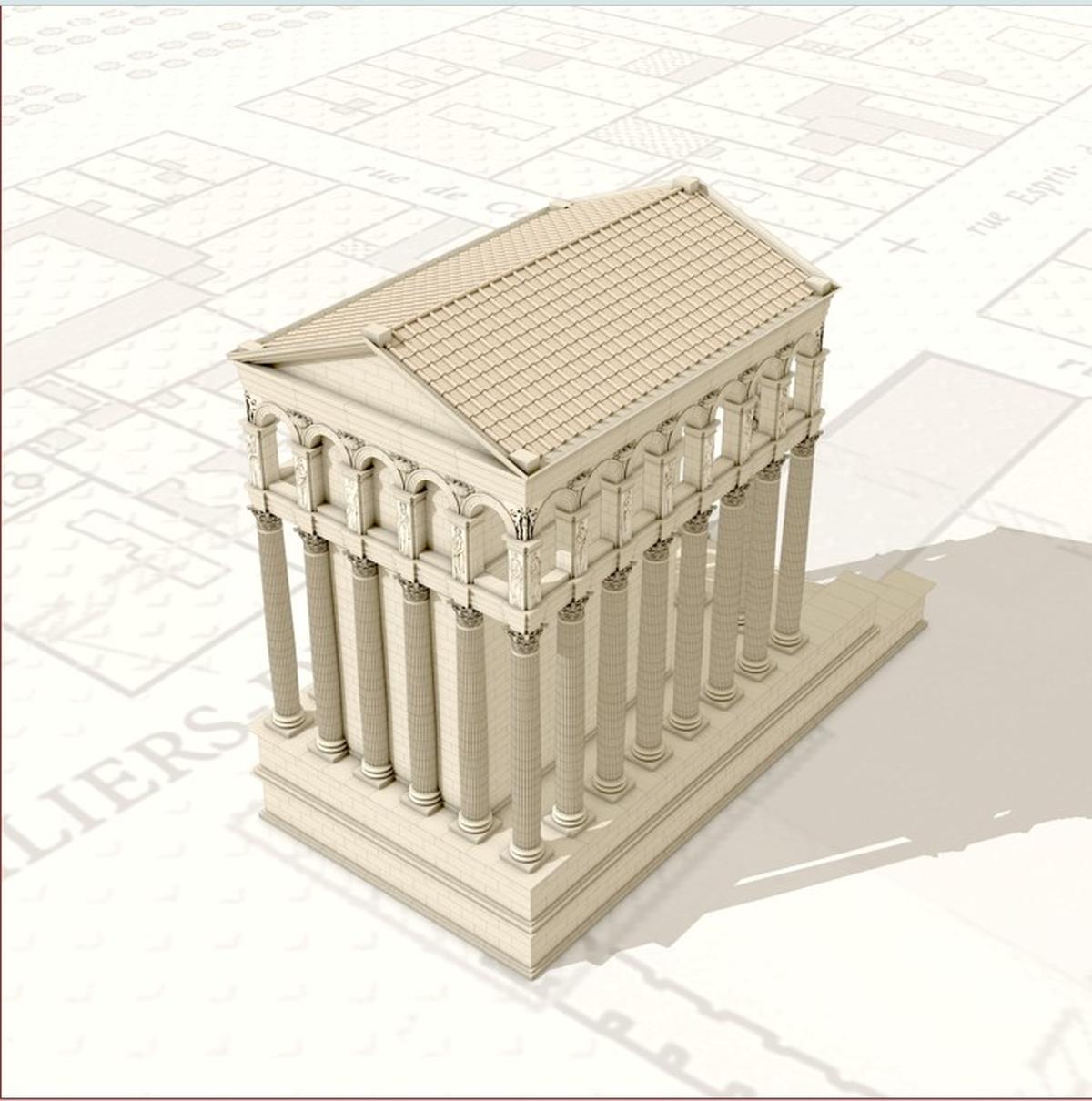

Les Piliers de Tutelle reconstitués par les chercheurs de l’Iraa. Cet imposant temple gallo-romain a longtemps dominé l’actuelle place de la Comédie, juste à côté du Grand-Théâtre, avant sa destruction en 1677.

Jean-Jacques Malmary – Iraa – CNRS

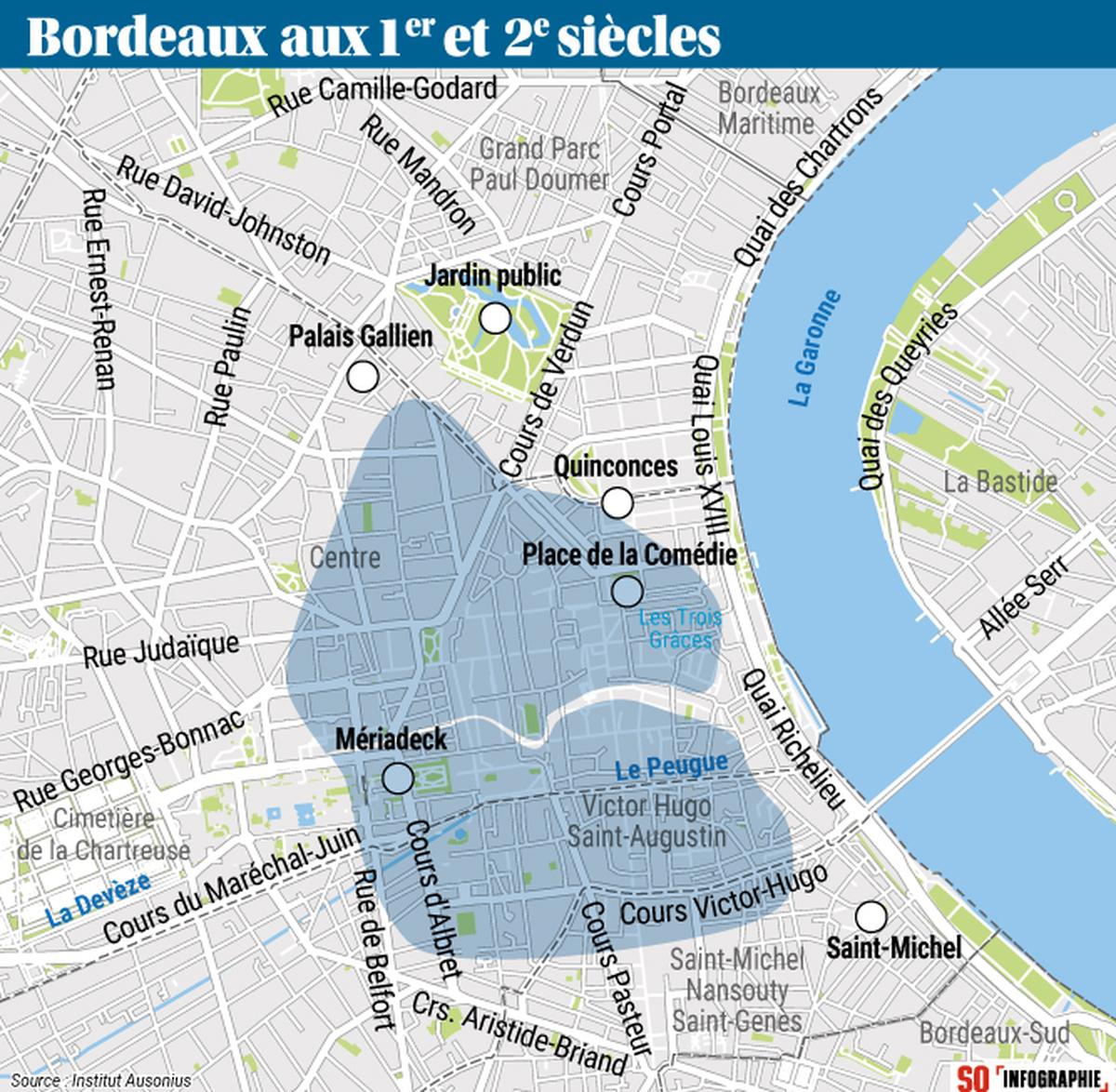

Le travail est facilité par le nombre d’éléments archéologiques conservés par le musée d’Aquitaine. « Cette collection est énorme en termes de quantité, souligne Laurent Védrine. Elle provient pour l’essentiel des remparts du IIIe siècle, mais ces remparts ont été construits en réemployant des blocs issus de constructions plus anciennes. » Ils ont au départ été utilisés dans le Bordeaux des origines, dans un périmètre de 150 hectares délimité par les actuels quartiers Saint-Michel, Mériadeck, Jardin public et Quinconces. Bien plus grand que les 32 hectares dans lesquels la ville est ensuite restée circonscrite pendant un millénaire, entre le IIIe et le XIIIe siècle.

L’intérêt de ces recherches est aussi de retracer le moment où Bordeaux est devenu la capitale de la Gaule aquitaine, au détriment de Saintes. « On a constaté que beaucoup de monuments, des temples notamment, ont été construits à partir du milieu du IIe siècle, indique Dominique Tardy, chercheuse à l’Iraa. Les monuments funéraires de cette époque sont plus ouvragés. Ils témoignent de la présence d’une élite qui avait les moyens de se les faire construire, alors qu’on n’a pas de trace équivalente au Ier siècle, mais on en a à Saintes. Tout indique que Bordeaux a pris le relais au milieu du IIe siècle, à une époque où elle a aussi bénéficié de la conquête de la Grande-Bretagne. Cette dernière conquête romaine a ouvert une voie commerciale importante. »

Tous ces enseignements doivent donner lieu à un livre, mais aussi à une refonte du parcours permanent du musée d’Aquitaine, afin de « donner la vision la plus actualisée possible de cette architecture monumentale bordelaise », dit Laurent Védrine. En utilisant des images de synthèse produites grâce à ces outils numériques, mais aussi des blocs de pierre réassemblés. Ça, ça pourrait être à l’horizon 2030.