Concernant la sécurité des personnes, au moment de la crue, “la lente montée des eaux, de 50 cm à un mètre par jour, qui caractérise les inondations de la Seine, de la Marne ou de l’Oise et l’existence d’un système de prévision des crues à l’échelle du bassin permettent de réduire fortement le danger « immédiat » pour la sécurité des personnes”, rassure d’emblée Ludovic Faytre, géographe-urbaniste, référent études risques majeurs-aménagement à l’Institut Paris Région, dans le cadre d’une chronique sur le sujet à l’occasion de l’exercice Hydros 2025.

Quand évacuer ?

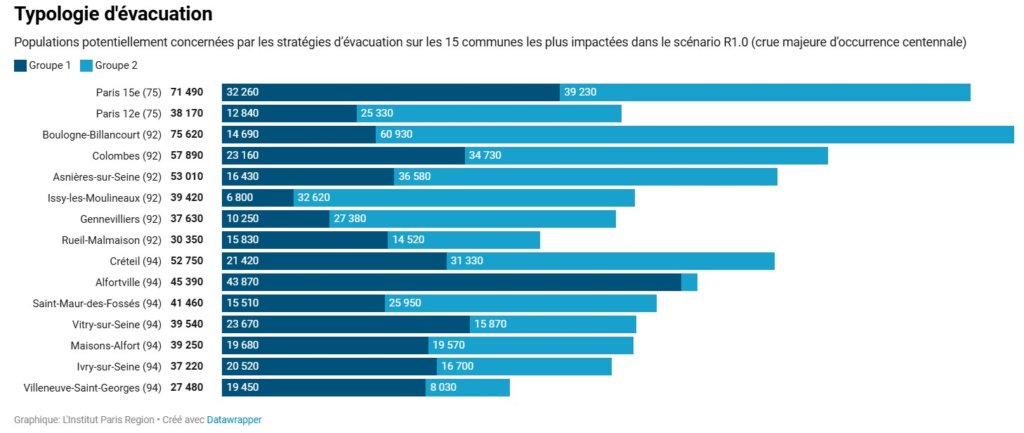

Mais au-delà de l’urgence vitale, la gestion complexe de la crise sur un territoire aussi dense en population et en installations, constitue un enjeu crucial, complexe. Première question : faut-il évacuer ou rester ? “L’évacuation de plusieurs dizaines voire centaines de milliers de personnes suppose en effet une préparation sur les moyens de transport disponibles, sur les conditions et les capacités d’hébergement provisoire, sur les priorités de sauvegarde des populations les plus fragiles… À l’inverse, le maintien des habitants dans leur logement, pendant plusieurs jours ou semaines, soulève de nombreuses questions : accessibilité, conditions de vie fortement dégradées (absence d’électricité, de chauffage, d’assainissement…), satisfaction des besoins vitaux (alimentation, eau potable…), mais aussi réponse aux exigences de leur santé et de leur sécurité”. Il conviendra dans ce cas de distinguer les groupes, entre ceux à évacuer d’urgence, car leur logement est submergé ou dangereux, ceux qu’on invite à partir, faute d’électricité, d’eau potable ou d’assainissement ou encore ceux qui peuvent rester, mais dans des conditions précaires : sans eau courante, sans chauffage, parfois sans lumière. Reste ensuite à trouver les moyens : transports disponibles, hébergements, circuits de ravitaillement. Sur cette question, l’auto-évacuation, comme celle qui fut observée durant le confinement, pourrait alléger quelque peu la charge.

Les villes les plus à risque

En Ile-de-France, certaines communes risquent, en particulier, d’être les plus touchées. “L’impact majeur s’exerce dans les communes très densément peuplées en amont dans le Val-de-Marne et en aval dans les Hauts-de-Seine fortement exposés aux zones inondables. Le 15e arrondissement de Paris, Alfortville, Créteil et Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, Colombes dans les Hauts-de-Seine, Chelles en Seine-et-Marne comptent chacune plus de 20 000 habitants répondant aux critères d’évacuation obligatoire”, note ainsi le géographe.

Ludovic Faytre alerte aussi sur l’enjeu critique des réseaux d’importance vitale en bordure de cours d’eau, comme les “postes sources électriques, usines de production d’eau potable, installations de traitement des déchets ou des eaux usées, stockages d’hydrocarbures, data centers…” Autant d’installations qui, mises à l’arrêt, obèreraient les conditions de vie d’un plus grand périmètre d’habitants.

Autre complexité, les immeubles de grande hauteur (IGH). En Île-de-France, 330 tours dépassent 50 mètres, dont 118 d’habitation. Si les installations techniques cessent de fonctionner, la sécurité n’est plus garantie. Dans le scénario le plus grave, 130 tours seraient concernées, dont 33 résidentielles. À Beaugrenelle, 15 immeubles pourraient devoir être évacués, soit près de 4 800 habitants. Les facteurs de complication sont aussi la durée de l’inondation, qui impactent le niveau de dommages et les coûts de relogement, l’impact psychologique, socio-économique.

Dans ce contexte, le géographe-urbaniste souligne l’importance du maillage entre la proximité d’une commune, avec les plans communaux de sauvegarde, et les autres échelles, pour coordonner la prévention des risques et la gestion de crise.

Voir l’intégralité de sa chronique et la cartographie associée