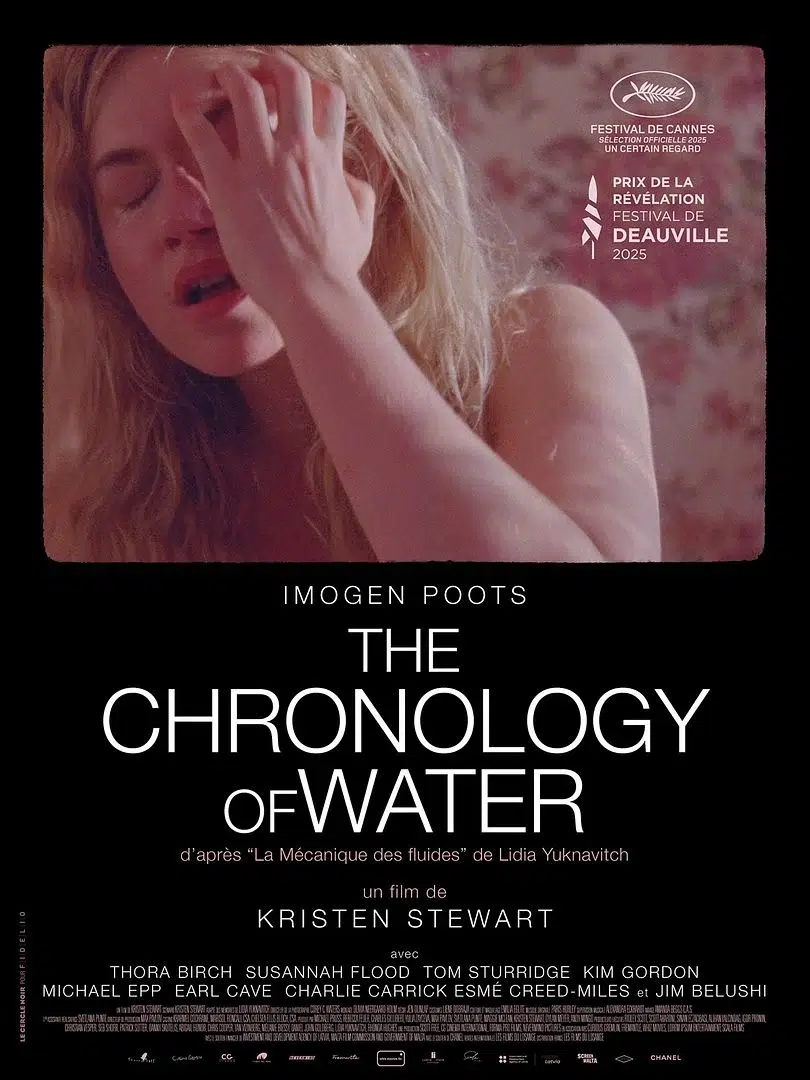

THE WAY OF THE WATER

Quand on entend qu’il a fallu huit ans à Kristen Stewart pour mettre sur pied son premier film, on se dit que quelque chose cloche. Comment une actrice aussi célèbre peut-elle avoir du mal à réunir un budget modeste pour réaliser son premier film ? Mais quand on voit The Chronology of Water, on commence à comprendre.

Le film adapté de l’autobiographie de Lidia Yuknavitch réunit probablement tout ce qui terrorise les (mauvais) producteurs : ça parle de sexe, d’inceste, de violence, de deuil, de création, d’autodestruction et de transformation, autour d’un personnage féminin bisexuel qui aime l’eau et les mots, et raconte son histoire dans un chaos d’où émergera une issue. Forcément, au moment de faire rentrer le film dans une case, il y a probablement eu quelques rires nerveux.

Kristen Stewart aurait pu choisir d’adoucir et arrondir les angles, ou de jouer elle-même le premier rôle pour marquer des points aux yeux des financiers. De toute évidence, elle a choisi l’autre option. Celle de la baston, de la détermination, de l’obsession même. Avec un tournage discret en Lettonie et à Malte, et une avalanche de boîtes de production impliquées pour faire tenir tout ça (notamment Scott Free Productions, la maison de Ridley Scott qu’elle connaît comme actrice avec Welcome to the Rileys et Equals), elle a donc emballé son premier film, co-écrit avec l’aide d’Andy Mingo.

Et dès les premières secondes, le message est clair : Kristen Stewart va utiliser chaque petit morceau d’image, chaque bribe de son et chaque coupe au montage pour créer et remplir ras la gueule un espace bien à elle. Il y a de quoi frôler l’overdose, et crisper, agacer, épuiser. Et c’est exactement pour ça que The Chronology of Water est si remarquable, et spécial.

Le lac des signesPOOTS YOUR HANDS UP

Par où commencer pour décrire ce film rouleau-compresseur ? Peut-être par le plus évident à l’écran : l’actrice Imogen Poots. Ça fait des années qu’elle est dans le paysage, depuis ses premiers rôles dans 28 semaines plus tard, Cracks, Chatroom, Fright Night ou encore Need for Speed. Des années qu’elle est remarquable, notamment dans Broadway Therapy, Green Room, Vivarium, ou encore The Father. Mais jamais elle n’avait eu autant de place pour exister.

Dans The Chronology of Water, elle est tout. La Lidia qui rase les murs chez ses parents, qui nage à toute vitesse dans la piscine, qui tombe follement amoureuse à la chaîne, qui fonce la tête la première dans le mur, et qui se relève. Celle qui hurle, qui pleure, qui jouit, qui écrit, qui s’en va. Le film survole une montagne colossale de moments, des plus légers aux plus tragiques, qui s’empilent pour raconter son être et son corps. Et dans cette tempête, Imogen Poots est la ligne de vie.

Imogeneration perdue

Le travail est colossal puisque tout le film est connecté à elle. C’est sa voix qui dicte l’histoire, c’est son énergie qui sert de carburant et c’est son corps qui habite chaque plan ou presque. Un peu comme Kristen Stewart qui s’est accrochée passionnément à ce projet durant des années, envers et contre presque tous, Imogen Poots traverse le film avec l’énergie dévastatrice d’une étoile filante qui va cramer avant de toucher le sol.

C’est d’autant plus impressionnant que The Chronology of Water est construit comme un gigantesque puzzle temporel, si bien que le personnage est lui-même emporté dans la tempête de la narration. Ballotée d’un décor à un autre, d’une émotion à son contraire, d’une époque à la suivante, Imogen Poots arrive pourtant à rester debout dans l’œil du cyclone. Qu’elle maltraite son copain trop mou ou subisse le suivant trop taré, fasse le pire des deuils ou récite sa vie sur scène, elle saisit le moindre silence et le moindre geste pour vibrer. Et The Chronology of Water lui doit à peu près tout.

The Chronology of Water déborde trop de partis pris à tous les niveaux pour qu’on ne sente pas Kristen Stewart à chaque plan et chaque coupe au montage. Jusqu’aux derniers instants du générique de fin, la réalisatrice est là, et utilise le moindre petit interstice. C’est cet appétit démesuré de cinéma qui donne un éclat et un tempo si particuliers à cette chronologie de l’eau, qui essaye justement de détricoter le temps. Normal : l’héroïne court nage pour échapper à ses traumas, qui la hantent et la fracturent.

Le montage d’Olivia Neergaard-Holm mérite à lui seul un paragraphe tant il est monstrueux, d’autant que Kristen Stewart raconte avoir tourné énormément d’images pour pouvoir modeler son film. Au lieu de gentiment et simplement enchaîner les scènes pour créer des liens de cause à effet qui transforment les expériences en fiction satisfaisante, la réalisatrice explose le récit en des dizaines de fragments. L’effet est déstabilisant, comme si on arrivait toujours trop tôt ou tard tard, qu’on repartait trop vite, qu’on nous privait des explications et des réponses. Comme si l’instant présent n’était jamais suffisant pour avancer. Et comme si on était toujours un peu à côté de ce qu’un film est censé nous montrer pour donner du sens à la vie, comme au cinéma.

Comme une envie de revoir Falcon Lake tiens

Comme une envie de revoir Falcon Lake tiens

L’existence de Lidia défile alors comme dans le tambour d’une machine à laver, avec des moments d’accalmie pour ponctuer cette fuite vers l’avant qui semble sans fin. Une discussion presque silencieuse avec la sœur, incarnée par Thora Birch qui manque au cinéma depuis American Beauty et Ghost World ; une connivence presque magique avec un professeur interprété par l’excellent Jim Belushi ; un enterrement symbolique si indicible qu’il se transforme en fou rire ; un déchirant échange de regards et de mots autour d’un potentiel bébé ; ou une discussion inespérée avec un père qui a commencé à disparaître, emportant avec lui la possibilité d’une explication, voire d’un pardon.

Kristen Stewart sait quand il faut s’arrêter pour filmer les visages et le vide. Elle sait aussi quand le hors-champ est suffisant, notamment pour raconter l’horreur de l’enfance. The Chronology of Water a probablement plein de trucs et de tics de premier film (le 16mm est peut-être peu poseur, le film est peut-être un peu trop long), mais il s’en dégage une urgence et une beauté foudroyantes. Et surtout, la conviction d’avoir sous les yeux une œuvre que personne n’aurait pu ou voulu faire de cette manière. C’est exactement ce qu’on attend du cinéma.