Mes chères impertinentes, chers impertinents,

Vous avez sans doute vu les cours de l’or qui poursuivent leur hausse à plus de 4 200 dollars l’once tandis que l’argent métal, lui aussi monte à n’en plus finir à plus de 53 dollars l’once. Ces deux métaux cherchent à nous dire des choses sur ce qui vient, et ce qui vient sera dévastateur pour les grands équilibres géopolitiques et donc pour les grands équilibres économiques, l’organisation de l’économie mondiale n’étant que l’intendance de la géopolitique.

Vous avez sans doute compris aussi que nous étions pris dans un combat de Titans pour la domination du monde entre trois blocs qui ne sont finalement pas si nouveau que cela. La Russie et la Chine (avec quelques alliés de ces deux pays) forment le premier bloc. Le second bloc est celui des Etats-Unis et de ses alliés que l’on appellera le bloc atlantiste. Enfin le troisième bloc est celui des pays non-alignés. Pour la petite histoire et la grande, à Bandoeng (conférence qui portera le nom de cette ville dans les manuel d’histoire) en 1955, l’Égyptien Nasser et l’Indien Nehru revendiquent leur « non-alignement », à égale distance des deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS…

Nous en sommes à nouveau là et une nouvelle guerre froide économique, numérique et technologique menace le monde.

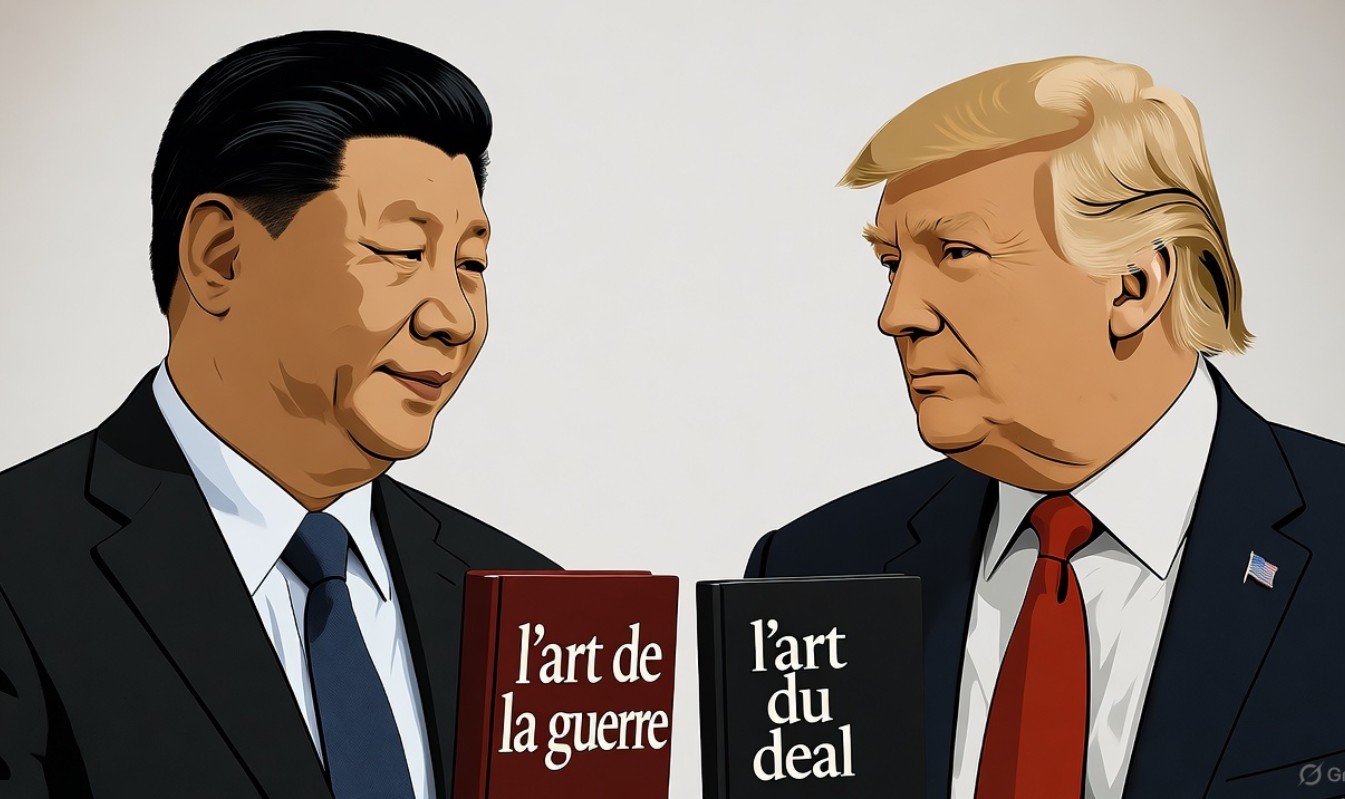

Dans cette guerre hybride que se mènent les deux grands blocs Chine/Russie et Otan de l’autre, il y a une opposition intellectuelle qui sépare les deux camps et sur laquelle je souhaitais partager avec vous quelques considérations et réflexions pour enrichir les analyses de tous.

« L’art de la guerre » et « l’art du deal » sont deux approches stratégiques qui, à première vue, semblent totalement opposées dans leurs objectifs et leurs méthodes. Cependant, en les examinant de près, on découvre des analogies fascinantes qui permettent de mieux comprendre la manière dont la Chine, sous la direction de Xi Jinping, et Donald Trump, à travers ses écrits et sa pratique des relations et des négociations, abordent la politique, la domination et la gestion du temps long. Vous savez que cela fait des années maintenant que je vous conseille de lire Donald Trump dans le texte de même qu’il faut absolument lire l’ouvrage de JD Vance pour comprendre l’actuel Vice-président des USA qui est à mon avis le prochain président des États-Unis et certainement plus rapidement que l’on ne le pense.

D’un côté, l’art de la guerre : une approche indirecte et stratégique

En général il faut du temps et de la maturité pour comprendre « l’Art de la guerre » de Sun Tzu, écrit il y a environ 2 500 ans, qui est une œuvre majeure de la stratégie militaire chinoise et de ses extensions politiques. Il y a bien longtemps que la Chine a utilisé cet ouvrage pour élaborer une vision du pouvoir qui repose sur des principes subtils et indirects. La guerre, pour Sun Tzu, n’est pas une simple confrontation brute de forces, mais une série de manœuvres intellectuelles et psychologiques qui visent à déstabiliser l’adversaire avant même le début des hostilités. En réalité pour Sun Tzu le raffinement suprême est de réussir à vaincre l’adversaire sans même à avoir à tirer un coup de canon… ou de décocher une flèche puisqu’à l’époque il n’y avait pas encore de canon ou de missiles guidés laser !

Xi Jinping, en tant que leader de la Chine contemporaine dépositaire de l’héritage de ses prédécesseurs, incarne cette philosophie dans sa gestion de la politique internationale et de la puissance chinoise. La stratégie chinoise, sous son impulsion, se base sur une planification à long terme, un pragmatisme stratégique et une capacité à investir dans des « armes » douces comme l’économie (en devenant l’usine du monde et en créant des dépendances devenant des armes redoutables), la diplomatie et les alliances. Le temps joue un rôle clé dans la politique chinoise. Contrairement à l’agitation, à la rapidité des marchés boursiers occidentaux court termiste sans oublier les processus politiques occidentaux souvent chaotiques, la Chine avance sur un rythme qui parfois peu sembler bien plus lent, mais extrêmement calculé, visant à dominer progressivement la scène internationale sans confrontation directe.

L’une des caractéristiques essentielles de l’approche chinoise est la patience. Tout comme dans l’Art de la guerre, où Sun Tzu préconise d’attendre le moment favorable pour attaquer, Xi Jinping, dans sa gestion des relations internationales, privilégie des étapes successives, parfois invisibles, pour atteindre ses objectifs. Cela se traduit, par exemple, par l’approfondissement des investissements dans des régions stratégiques à travers des initiatives comme la Nouvelle Route de la Soie. La Chine mène ainsi une guerre « sans arme » à l’échelle mondiale, préférant la stratégie du « soft power » pour étendre son influence sans provoquer une confrontation ouverte.

Aujourd’hui, pour Xi Jinping le moment de la confrontation est arrivé. La Chine construit un porte-avion par an. La Chine peut construire 20 millions de drones militaires par an. La Chine contrôle 95 % des terres rares du monde et vient de bloquer potentiellement avec sa nouvelle législation tout le complexe militaro-industriel occidental.

De l’autre, l’art du deal : une approche directe et audacieuse

L’ouvrage L’Art du Deal de Donald Trump, publié en 1987, a révélé sa manière de négocier dans le monde des affaires et si en France on aime à le faire passer au mieux pour un benêt simplet, au pire pour un imbécile fasciste d’extrême droite, en réalité très peu ont pris le temps de lire les différents ouvrages de Donald Trump et de comprendre sa personnalité et ses modes de fonctionnement assez peu conventionnels il est vrai. Trump y prône une approche bien plus directe, agressive et opportuniste que celle de Sun Tzu. Là où la stratégie chinoise consiste souvent à travailler dans l’ombre, Trump met en avant des tactiques de négociation très visibles, parfois brutales, qui visent à maximiser l’intérêt personnel à court terme, parfois au détriment des autres parties.

Dans l’ouvrage, Trump expose une vision du pouvoir et des relations humaines fondée sur l’affirmation de soi, le contrôle de la narration et la capacité à imposer des décisions sans concessions. Il n’hésite pas à utiliser la menace, l’intimidation et la manipulation, des techniques qu’il qualifie d’éléments essentiels pour parvenir à ses fins. Trump fait souvent appel à l’idée de « prendre le contrôle », et son approche du deal est marquée par la volonté de tout négocier au maximum, sans respecter forcément les règles de courtoisie ou les principes traditionnels de diplomatie.

C’est exactement ce qu’il vient de rappeler avec cette affaire de narco-trafiquants venant du Venezuela et dont il fait tout simplement bombarder les bateaux.

JOURNALISTE : «Pourquoi ne pas stopper les bateaux narco-terroristes venant du Venezuela avec les garde-côtes, au lieu de les frapper avec des missiles ?!»

Trump : « Parce que cela fait 30 ans qu’on le fait, et que c’est totalement inefficace. Ils ont des bateaux rapides…… https://t.co/eDvjbwdM9G pic.twitter.com/rZGFzdGVTd

— Trump Fact News (@Trump_Fact_News) October 15, 2025

Cela peut sembler « bas du front » mais c’est simple, direct et efficace. Cela constitue évidemment une rupture majeure avec l’attitude policée en vigueur. Une attitude policée qui peu d’ailleurs définir la géopolitique chinoise en apparence.

L’un des aspects les plus frappants de cette manière de faire est donc le recours à l’élément de surprise et à la force, souvent au détriment de relations plus longues et construites dans la confiance. Trump, en tant que négociateur, privilégie une méthode de confrontation directe où l’objectif est d’obtenir des résultats tangibles immédiatement. Cette vision est particulièrement manifeste dans sa gestion des négociations commerciales, par exemple avec la Chine, ou lors de ses entretiens avec des leaders étrangers. Le tout est de maximiser l’intérêt économique immédiat, quitte à rompre des conventions ou à faire preuve d’un cynisme calculé. Enfin c’est ce que semble être perceptible dans une première grille de lecture pourtant nettement plus nuancée que cela !