Comment présenteriez-vous votre dernier ouvrage « Réparer » ?

C’est un roman constitué, en partie, par un montage de textes anciens et de nouvelles. L’unité est assurée par le suivi du personnage de Chameau. Il ne s’agit pas de moi mais il a des expériences qui me sont arrivées de vivre. Sans parler d’autobiographie, j’ai du mal à écrire sans qu’il y ait une approche un minimum personnelle.

Comédien, auteur, scénariste et même pigiste… Pouvez-vous retracer votre carrière ?

J’ai fait des études de philosophie à Lyon-II à la fin des années 60. Comme auteur, j’ai commencé à écrire une série de contes et légendes de Bretagne, mais aussi du Berry aux éditions Nathan. J’ai également publié La voie des marges (Ed. L’harmattan) et été pigiste pour La République du Centre. Avec un collectif de scénaristes, j’ai aussi travaillé pour la télévision avec la série interactive « Salut les homards » et aussi pour le cinéma.

Si vous ne vous identifiez pas à Chameau, de quelle façon puisez-vous dans votre passé pour rédiger ?

Disons que je trimbalais dans mes valises une espèce de passager clandestin qui serait mon père. Ce livre me permet de l’évoquer. À l’âge de 16 ans, en 1944, il a sauté sur une mine dans le maquis et a perdu une jambe. J’en parle parce qu’il est tombé dans l’alcool dont il n’en est jamais sorti. Il a eu une vie marquée par le fait d’avoir un statut d’assisté, c’est-à-dire une pension de mutilé de guerre. Mais il n’a eu aucun accompagnement réel. Aujourd’hui, on parlerait de traumatisme. C’est l’un des fils rouges du livre et de l’idée de réparation. Ce livre est une réflexion sur l’empathie qui est une valeur essentielle.

Quelles sont ces trois tentatives de réparation que vous évoquez ?

La première est un peu autobiographique et liée à mon père. Même s’il avait ses défauts et ne voulait pas que je fasse d’études, c’est une forme de réhabilitation. La deuxième, il s’agit d’un SDF dans le métro qui essaye de réparer un parapluie. Et puis la troisième, on décroche un peu du récit, mais elle est importante pour moi. Je parle de la rencontre réelle entre le poète Paul Celan et le philosophe Martin Heidegger qui porte sur le fait que ce dernier n’a jamais dit un mot sur la Shoah. Alors que les parents de Paul Celan sont morts en camp de concentration. J’en profite pour ne pas être gentil avec Heidegger ! Il y a suffisamment d’éléments pour appuyer ma révolte là-dedans. Je pense qu’il a essayé d’introduire la thèse du nazisme dans la philosophie. En Allemagne, il est très peu lu alors qu’il lui reste des admirateurs en France.

Pratique

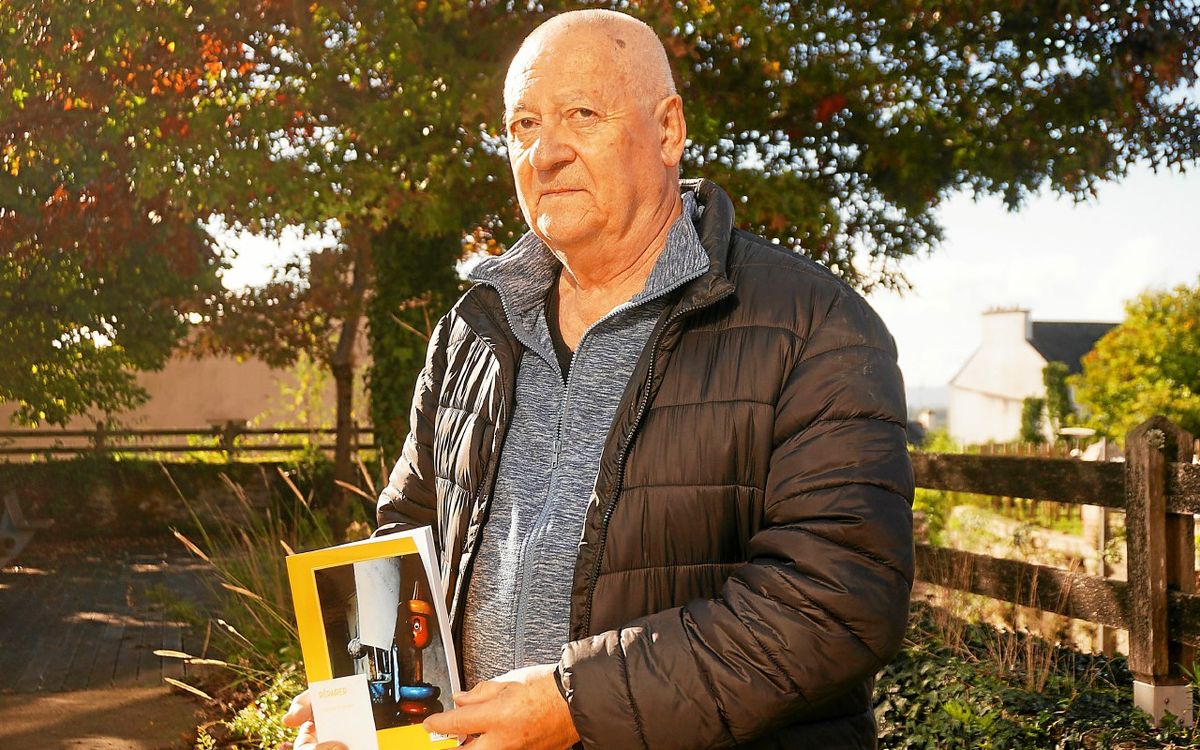

« Réparer », Ed. Nombre 7 (2025). En vente à la librairie L’Autre-Rive à Berrien et à l’espace culturel Leclerc, à Carhaix.