Publié le

23 avril 2025 à 20h00

Lire plus tard

Google Actualités

Partager

Bluesky

Copier le lien

Envoyer

Temps de lecture : 2 min.

L’alliance paradoxale de Trump et de Poutine a réussi l’impensable : faire de l’Union européenne une valeur refuge. Un tournant qui constitue une chance inespérée et que l’Europe ne devra pas gâcher.

Pour aller plus loin

C’était il y a vingt ans, autant dire une éternité au regard des convulsions du monde. Le 29 mai 2005, la France votait majoritairement non par référendum au traité constitutionnel européen, scellant durablement le désamour, voire la détestation, de nos concitoyens envers l’Europe. Onze ans après, le Royaume-Uni prenait le chemin du Brexit, et plus personne ne misait cher sur l’avenir de la construction européenne.

Conspuée et caricaturée, jugée au mieux comme un mal nécessaire au pire comme un joug, l’Europe a subi les assauts des populistes depuis des années. C’est dire si le renversement actuel est saisissant : en mars, deux mois après l’arrivée de Trump au pouvoir, 74 % des Européens (et 65 % des Français) disaient leur soutien à l’Union européenne. L’alliance paradoxale et contre-nature de Trump et de Poutine, et le passage manu militari des Etats-Unis dans le camp des impérialismes auront réussi l’impensable : redonner à l’Europe ses lettres de noblesse, faire de l’Union non plus seulement une nécessité mais bien une idée désirable. Une valeur refuge face aux bouleversements vertigineux du monde.

A lire aussi

Décryptage

« L’Europe peut retrouver la raison d’être de son projet » : comment l’UE s’est réveillée face aux crises

Abonné

Lire plus tard

Quoi de plus difficile pourtant que la construction européenne, cette belle utopie forgée dans le refus des égoïsmes nationaux. Née des décombres de 1945, elle restera toujours une aspiration, un projet à jamais inachevé. Son moteur historique, le rapprochement des deux anciennes nations ennemies, l’Allemagne et la France, s’est fait sur un idéal de paix, de libertés et de sécurité. Elle a ainsi beaucoup apporté – la libre circulation des biens et des personnes, un marché unifié par la monnaie unique, une certaine prospérité pour ses adhérents – mais aussi beaucoup déçu – quand elle n’a pas su protéger des affres de la mondialisation. De surcroît, le parapluie militaire américain a toujours fait de l’ombre à l’idée d’une défense commune. Il manquait finalement un sursaut existentiel, une dimension tragique pour rasseoir la légitimité du projet européen. Donald Trump l’aura livrée, faisant plus pour l’avenir du continent que des décennies de discours enflammés.

Depuis, c’est presque l’emballement. La vitesse avec laquelle le trumpisme ébranle les fondamentaux de la démocratie américaine démontre à quel point les Etats-Unis sont bien plus fragiles qu’il n’y paraissait jusqu’ici. Par comparaison, l’édifice européen, qu’on disait perclus de lourdeur administrative, apparaît solide, à l’abri, par le jeu complexe des règles interétatiques, de toute remise en cause radicale et court-termiste. Surtout, l’Europe est intrinsèquement liée à la démocratie libérale et à l’Etat de droit, elle en procède même. Avec ses 450 millions de citoyens vivant dans des régimes librement choisis, le Vieux Continent reprend le flambeau de la démocratie là où les Etats-Unis l’ont abandonné. C’est en puissance politique, commerciale, et demain militaire, que l’Union européenne se présente désormais aux yeux du monde. « L’Europe, quel numéro de téléphone ? » raillait le secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger en 1970. Cinquante ans plus tard, c’est bien du déclin de l’empire américain qu’elle pourrait profiter.

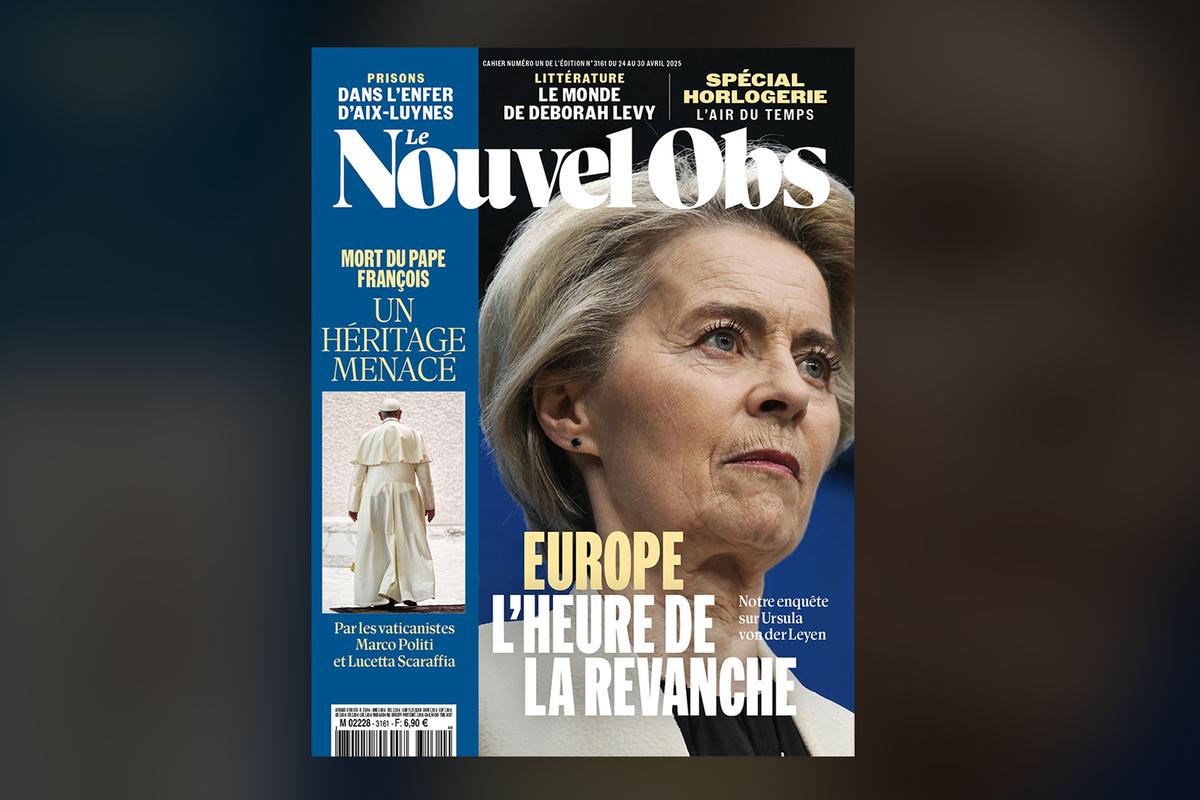

Ce tournant constitue une chance inespérée pour l’UE, qu’elle ne devra pas gâcher. Car en son sein, des forces contraires continuent à prospérer. La poussée de l’extrême droite au Parlement européen a modifié le rapport de force et conduit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à de dangereux compromis, comme le démontre notre enquête, et à une remise en cause des acquis sociaux et écologistes de la précédente mandature. C’est pourtant maintenant que l’UE doit répondre aux attentes décuplées de ses citoyens, et faire vivre l’espérance démocratique à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. Ses membres fondateurs, et singulièrement le couple franco-allemand, retrouvent là leur vocation historique, rejoints par la Pologne et la Grande-Bretagne post-Brexit. « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent », déclarait Robert Schuman, l’un des pères de l’Europe, en 1950. A nos dirigeants d’être, à leur tour, au rendez-vous de l’Histoire.