Une petite, voir une grosse bombe vient peut-être d’exploser dans le monde de l’astrophysique et de la cosmologie avec un article qui vient de paraitre dans la célèbre revue Astronomy & Astrophysics et dont une version en accès libre se trouve sur arXiv. On le doit à Alain Blanchard, professeur à l’Université de Toulouse au sein de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP-OMP, CNES/CNRS/UT) et son collègue Even Coquery.

Les lecteurs de FuturaFutura connaissent certainement Alain Blanchard qui a participé à la mission Planck et qui s’intéresse depuis de nombreuses années à l’énergie noire et à la formation des grandes structures en cosmologie. Il nous a parlé plusieurs fois de ses travaux (ou nous a fait bénéficier de son expertise) sur ces sujets. C’est de plus le responsable scientifique de l’équipe de l’IRAP qui participe à la mission Euclid.

Mais aujourd’hui, l’article qu’il a publié avec Even Coquery, co-auteur de l’étude et étudiant stagiaire sous sa direction, traite de la matière noirematière noire et des conclusions à son sujet que l’on peut tirer des analyses des données de la mission astrométrique GaiaGaia de l’Esa concernant les positions et les vitesses d’un très grand nombres d’étoiles qu’elle a permis de déterminer avec une précisions inégalée.

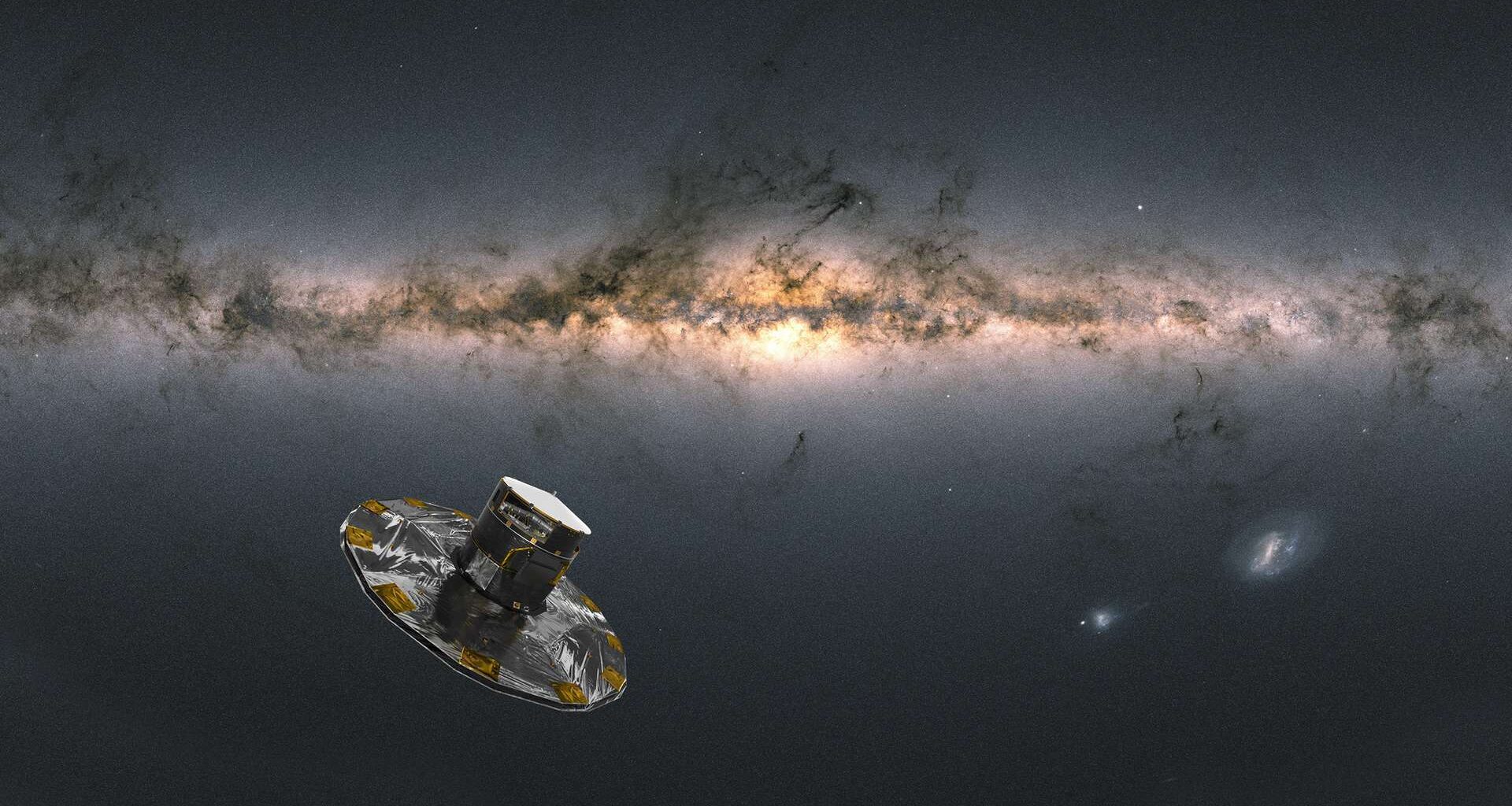

Les milliards d’étoiles de notre Voie lactée forment un labyrinthe dont nous avons du mal à appréhender l’étendue. Pour faire progresser les connaissances sur notre galaxie, l’Agence spatiale européenne a mèné la mission Gaia, du nom d’un satellite capable de scanner le ciel avec une précision extraordinaire, au moins mille fois supérieure à celle des observations depuis le sol. L’engin construit par Astrium à Toulouse et lancé depuis Kourou en Guyane française a réalisé une première en astronomie en établissant une carte 3D détaillée de la Voie lactée : il a permis de déterminer la position relative, la trajectoire et la vitesse d’un milliard d’étoiles. Ce qui correspond à 1% de l’ensemble des étoiles peuplant notre galaxie. © ESA

Ce mois-ci, la matière noire se retrouve plusieurs fois sur le devant de la scène de l’actualité scientifique mais nous ne pouvons hélas plus bénéficier des avis de Richard Richard Taillet à ce sujet. Mais pour Alain Blanchard et Even Coquery, les données de Gaia semblent bel et bien en mesure de réfuter, ou pour le moins de mettre en très grande difficulté la théorie Mond, une théorie alternative à celle de la matière noire.

Faisons quelques rappels en reprenant ce que Futura a déjà expliqué sur ces sujets

Pourquoi la matière noire ?

D’après les lois de la gravitationgravitation de NewtonNewton, en fonction de la distribution des étoiles et même des nuagesnuages de gazgaz que l’on détecte dans les disques des galaxiesgalaxies, ces étoiles et ces nuages devraient tourner de moins en moins vite au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre des galaxies autour desquelles ils sont en orbiteorbite.

C’est ce que devraient nous dire des courbes de rotation, comme on dit, comme celles qui sont montrées ci-dessous, mais… ce n’est pas le cas !

C’est ce qui a fait supposer qu’il devait y avoir une importante quantité de matière restée invisible car qui ne rayonne pas, ou quasiment pas, en quantité bien supérieure à la matière normale dite baryonique qui compose étoiles et nuages de gaz. On peut ainsi rendre compte des observations en imaginant que les galaxies spiralesgalaxies spirales sont plongées dans un halo de cette matière noire, puisqu’elle n’émet pas de lumièrelumière, de forme sphérique.

On trouve un problème similaire avec les vitesses des galaxies dans les amas galactiquesamas galactiques. Elles sont trop rapides pour que ces astresastres forment des systèmes gravitationnellement liés, à moins, là aussi, de supposer que les amas sont plongés dans un halo de matière noire bien plus massif et dont le champ de gravitégravité empêche les galaxies formées de baryonsbaryons de s’échapper des amas.

Il n’est pas possible de rendre compte des particules de matière noire en supposant qu’il s’agit encore de particules connues, principalement des noyaux et des atomesatomes d’hydrogènehydrogène et d’héliumhélium, sans entrer en contradiction avec les calculs de la nucléosynthèse primordialenucléosynthèse primordiale de la théorie du Big BangBig Bang, laquelle conduit à de nombreuses prédictions couronnées de succès. Les particules de matière noire devraient donc relever d’une physiquephysique exotiqueexotique, encore jamais vue dans des collisions de particules dans des accélérateurs comme le LHCLHC ou dans des détecteurs comme Xenon 1T.

Nouvelles particules ou nouvelle dynamique ?

Ces particules sont restées indétectables et c’est en partie pourquoi depuis une décennie, une autre hypothèse proposée dès le début des années 1980 par le physicienphysicien israélien Mordehai Milgrom a été considérée de plus en plus sérieusement.

Il s’agit en fait d’un cadre pour différentes théories où on les rassemble souvent sous la dénomination de Modified Newtonian dynamicsModified Newtonian dynamics (Mond). Comme son nom l’indique, il s’agit de modifier les équationséquations de la mécanique céleste de Newton de telle sorte qu’à grande distance d’un corps attracteur, l’accélération produite par son champ de gravitation sur un autre corps ne décroît pas de la même façon que dans le cadre de la physique de Newton.

De cette manière, les étoiles dans une galaxie peuvent tourner plus vite autour de son centre, comme s’il y avait une massemasse plus importante mais invisible alors que ce n’est pas le cas.

La théorie Mond a rencontré de nombreux succès ces dernières années, notamment parce qu’elle rend mieux compte, par exemple, des observations concernant les galaxies naines autour d’Andromède et de la Voie lactéeVoie lactée. Futura a consacré de nombreux articles à Mond en donnant la parole à plusieurs reprises à l’un des chercheurs qui explorent cette alternative au modèle de la matière noire froide, l’astrophysicienastrophysicien Benoît Famaey (qui travaille sur la dynamique des galaxies à l’observatoire de Strasbourg).

La matière noire balayée par une nouvelle théorie ? 80 % de la matière dans l’Univers serait faite de particules exotiques, échappant à toute détection. Serait-il possible que ses effets ne soient que la manifestation d’une autre gravité ? Rencontre avec Françoise Combes, astronome à l’Observatoire de Paris, professeure au Collège de France. © EPPDCSI – 2017

Le verdict d’une courbe de rotation

Il se trouve que déjà depuis 2023, des analyses des données de Gaia concernant des systèmes binairessystèmes binaires d’étoiles dans la Voie lactée avaient déjà mis en difficulté Mond, ou pour le moins certaines de ses formulations. Benoit Famaey nous avait donné de longues explications que nous avions commentées et auxquelles nous renvoyons.

Selon les lois de la mécanique de Newtonmécanique de Newton, la force de gravité d’une masse ponctuelle ou considérée comme telle, produit une accélération pour une autre masse similaire qui décroit avec le carré de la distance. Mais selon Mond, l’évolution de l’accélération ne se fait pas vraiment de cette façon et on doit constater qu’il se produit un changement en rapport avec une accélération minimale, la même pour toutes les galaxies quand on dresse une courbe de rotation.

C’est justement ce comportement universel qui semble mis à mal, au moins dans notre Voie lactée, quand on dresse sa courbe de rotation avec plus de précision en utilisant donc les données de Gaia.

Le communiqué de l’Université de Toulouse affirme en effet clairement que « Contrairement aux courbes plates observées dans d’autres galaxies, la Voie lactée montre une décroissance. Et c’est justement là que la théorie Mond ne fonctionne plus.

Les scientifiques ont comparé systématiquement les prédictions de différents modèles théoriques avec les données de Gaia. Le verdict est sans appel : un modèle incluant de la matière noire parvient à reproduire fidèlement la diminution observée, tandis que la théorie Mond n’y parvient pas. Même en ajustant les paramètres du modèle Mond de manière extrême – en attribuant par exemple des masses irréalistes à certaines composantes galactiques – la théorie reste incompatible avec les observations.

Plus problématique encore pour Mond : le paramètre fondamental de cette théorie, censé être une constante universelle valable pour toutes les galaxies, devrait prendre une valeur très différente pour la Voie lactée par rapport aux autres galaxies étudiées » .

Nous aurons l’occasion de revenir sur toutes ces questions avec Alain Blanchard dans un prochain article !