La Cour des comptes dresse un bilan contrasté de la prévention et de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, quinze ans après le lancement d’un premier plan national (2010-2014) qui n’a pas eu de suite.

Un quart de décès

Plus de 120 000 personnes sont hospitalisées pour un accident vasculaire cérébral chaque année. Plus de 30 000 en meurent. La majorité garde des séquelles définitives. Quatre AVC sur cinq sont liés à un caillot de sang obstruant ou gênant la circulation du sang dans le cerveau (AVC ischémique). Un sur cinq est lié à la rupture d’un vaisseau (AVC hémorragique). La mortalité des AVC diminue, mais leur nombre va continuer à augmenter, notamment avec le vieillissement de la population.

Une médecine d’urgence récente

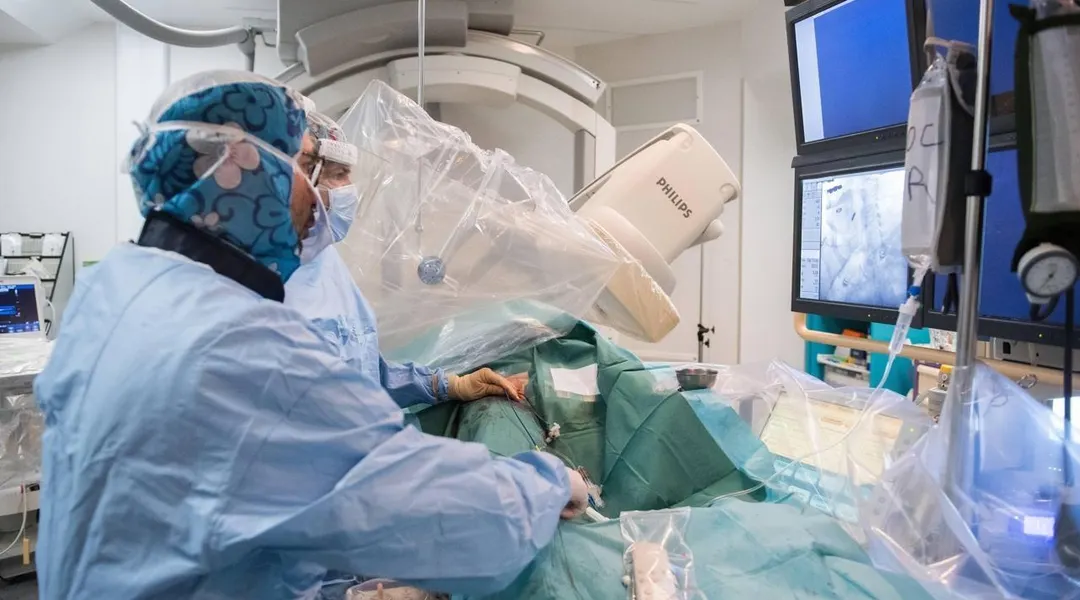

Une vraie médecine d’urgence s’est développée depuis le début des années 2000. Avec l’injection de médicaments (thrombolyse) pour liquéfier le caillot et, plus récemment, la thrombectomie, pour enlever le caillot par chirurgie. Mais il faut agir vite : quatre heures trente pour une thrombolyse, six heures pour une thrombectomie. Encore faut-il reconnaître les signes de l’AVC, trop méconnus, note la Cour.

Des soins spécialisés insuffisants

En 2023, dernière année pour laquelle tous les chiffres sont disponibles, un peu moins de la moitié des victimes d’un AVC (48,6 %) étaient pris en charge par une unité spécialisée (unité neuro-vasculaire ou UNV). « Très loin de l’objectif d’une prise en charge de 90 % des victimes d’AVC », pointe la Cour.

Les 140 UNV ne sont plus suffisantes et sont inégalement réparties sur le territoire. Et encore plus les services de neuroradiologie interventionnelle, seuls à pratiquer les thrombectomies. Il y en a deux en Normandie (Caen et Rouen), deux dans les Pays de la Loire (Nantes et Angers), trois en Bretagne (Brest, Rennes et Vannes). Mais un seul en Corse (Bastia), et les quatre de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont tous basés sur le littoral.

Des solutions imparfaites

Faute de médecins spécialistes, l’ouverture à court terme de nouvelles unités n’est « pas envisageable », reconnaît la Cour, qui insiste sur la nécessité de relier plus de services d’urgence à des UNV avec des moyens de télémédecine, afin que des spécialistes guident leurs collègues à distance. Mais les UNV existantes sont elles-mêmes en tension. Leur donner les moyens d’assurer la permanence des soins devrait être une priorité, mais il faut aussi « renforcer l’attractivité de la filière neurovasculaire », en mal de personnel médical et paramédical.

Un après souvent négligé

En 2022, 20 000 victimes d’AVC souffrant d’affection longue durée n’avaient pas de médecin traitant. Un tiers des personnes pour qui l’AVC a généré des handicaps lourds n’a pas eu accès à des services de réadaptation. Le pilotage des parcours de soins, déterminants pour limiter les séquelles, a besoin d’une urgente remobilisation par l’État.

Une prévention elle aussi insuffisante

L’hypertension est le facteur de risque principal de l’AVC. Or, celle-ci reste très insuffisamment dépistée et prise en charge. Selon une étude de Santé Publique France publiée en juin, plus de 17 millions d’adultes seraient hypertendus. Un peu plus de la moitié seulement le savent et un peu moins de la moitié sont traités. Des chiffres « qui stagnent voire régressent chez les femmes, et sont loin de ceux atteints par le reste des pays développés. » Aucune campagne spécifique n’est dédiée à ce sujet.