Mais chez Safran.AI, l’annotation humaine est clé. « C’est l’humain qui apprend à la machine, c’est la seule façon d’atteindre ensuite une précision proche de 100 % », glisse Vincent Cornillet, le directeur du Centre d’entraînement et de développement de l’intelligence artificielle (Cedia). Une approche artisanale rendue nécessaire vu la cible visée par cette nouvelle entité du groupe : l’analyse d’images à des fins militaires.

C’est à Pacé, au nord-ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine), que se niche cette singulière activité de Safran. Le Cedia constitue le cœur du réacteur de Safran.AI en matière d’applications de défense. Issu de l’acquisition en 2024 de la start-up Preligens pour 220 millions d’euros, Safran.AI est désormais le fer de lance du groupe aéronautique en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle. Le site breton, ultra-sécurisé, est habilité à recevoir et manipuler des données ultrasensibles. Une trentaine d’experts – sur les 250 que compte Safran.AI – s’échine à créer de l’intelligence à partir d’images de plus ou moins bonne qualité. Ils ont mis au point une véritable chaîne de production, dont l’annotation n’est que la première étape.

« L’IA est une vraie industrie, mais si l’on veut embarquer les produits d’IA dans des applications critiques, il faut développer des procédés et des compétences propres qui sont encore très rares, assure Vincent Cornillet. Tout l’enjeu est de réduire les incertitudes, puis d’articuler l’intelligence humaine avec celle de la machine pour que la combinaison soit adaptée à des applications critiques. » Et la recette semble fonctionner : l’armée française utilise la solution de Safran.AI depuis quelques années pour avoir une connaissance fine d’un théâtre d’opérations et l’entité compte une dizaine de grands clients institutionnels, dont les noms ne peuvent être dévoilés pour des raisons de confidentialité. De quoi déjà générer de nombreux retours d’expérience, pour affiner sa solution de détection.

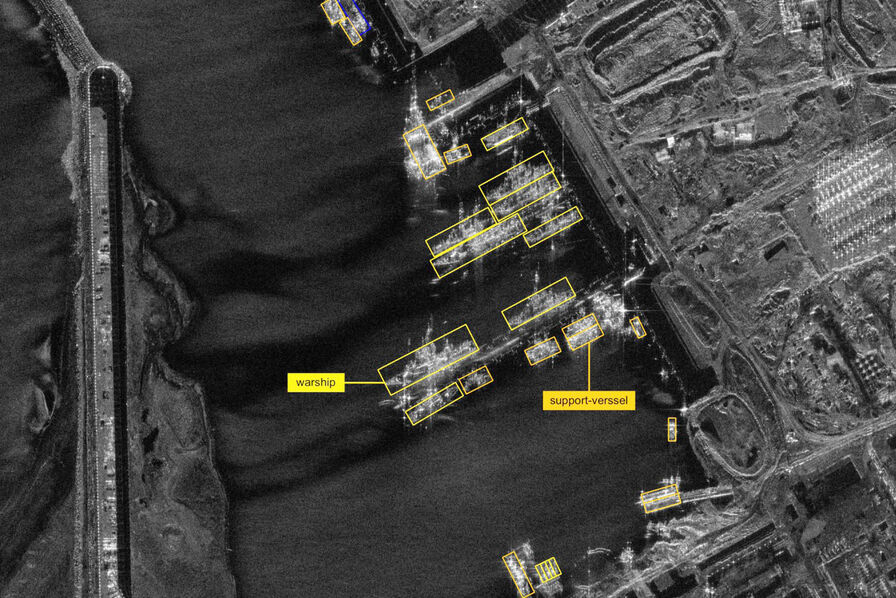

En outre, depuis l’an dernier, le Cedia est en capacité de recevoir des données souveraines, alors que le centre ne manipulait auparavant que des images issues de satellites commerciaux. Ce qui, là encore, fait monter en gamme son produit, l’imagerie militaire offrant un niveau de résolution bien supérieur. Au Cedia, ils sont 12 annotateurs à décortiquer les clichés les plus critiques issus de satellites et de drones. La connaissance complète du guide d’annotation nécessite quelque 500 heures de formation. Pour les données moins sensibles, une équipe d’une centaine de personnes est mise à contribution, via une entreprise de gestion de données située à Madagascar. D’où provient la matière première ? Les données sont issues notamment de l’européen Airbus et de l’américain Maxar Technologies pour l’imagerie satellitaire classique, ou bien, plus récemment, de la start-up finlandaise Iceye, qui fournit des images radars.

Des solutions ciblées pour chaque client

En quelques années, des dizaines de millions d’objets ont déjà été annotées par les experts du Cedia. À l’instar d’une production industrielle, des contrôles qualité permettent de vérifier la pertinence des annotations. Une fois ce scrupuleux travail manuel d’annotation des « observables » effectué, les images analysées sont transmises à l’équipe de datascientists. « Nous avons mis en place unechaîne de production d’algorithmes d’intelligence artificielle, détaille Benoît, responsable R&D au Cedia, dont le nom est tenu secret. Devant de vastes panneaux, il détaille le complexe procédé menant à la mise au point de solutions ciblées pour chaque client. Les mises à jour sont très fréquentes, cela nécessite un procédé industrialisé. » Une fois dans les mains d’un client, Safran.AI ne connaît pas l’usage exact qui en est fait, les données ne lui sont d’ailleurs pas transmises.

Si l’on veut embarquer les produits d’IA dans des applications critiques, il faut développer des procédés et des compétences propres qui sont encore rares.

Au cœur de cette usine d’un nouveau genre : l’intelligence artificielle de type deep learning, ou apprentissage profond, mettant à profit des réseaux de neurones artificiels. Il faut entre un et six mois pour concocter une solution ad hoc. « Au-delà, le besoin du client peut avoir changé, d’autant que ce marché étant nouveau, chaque client découvre peu à peu comment utiliser notre outil », poursuit Benoît. Des vidéos de démonstration dévoilées lors de la visite donnent un aperçu des possibilités. Dans un paysage africain désertique, le système de Safran.AI détecte en quelques secondes des véhicules terrestres quasi invisibles à l’œil nu. Sur un port, un bateau camouflé n’a pas échappé à l’IA. L’outil est agnostique, il peut analyser les images en provenance de n’importe quelle plateforme.

Au vu de la demande, les effectifs pourraient s’élever à une centaine de personnes d’ici à cinq ans. Le Cedia espère profiter de l’écosystème local, de plus en plus réputé pour ses acteurs spécialisés dans le digital et la cybersécurité. Toutefois, le marché que vise Safran.AI n’est pas des plus simples. « Il est encore peu mature, il y a donc encore relativement peu de clients, reconnaît Vincent Cornillet. S’il y a aussi très peu de concurrents, la difficulté est de parvenir à établir des contrats à long terme, ce que n’acceptent pas toujours les clients institutionnels. » La nouvelle entité de Safran cherche à se diversifier. Le système de détection via l’IA pourrait faire des merveilles au niveau des usines du groupe. En particulier pour automatiser les contrôles visuels et non destructifs sur les chaînes de production.

Lire le sommaire