Pendant des décennies, les paléoanthropologues ont échafaudé des théories sur l’anatomie nasale de nos cousins disparus. Ils pensaient avoir compris comment ces humains archaïques s’étaient adaptés aux rigueurs des climats glaciaires. Ils avaient tort. Une cavité nasale miraculeusement préservée dans une grotte italienne vient de bouleverser toutes nos certitudes et révèle que les Néandertaliens fonctionnaient selon un modèle complètement différent du nôtre.

Une fenêtre exceptionnelle sur le passé

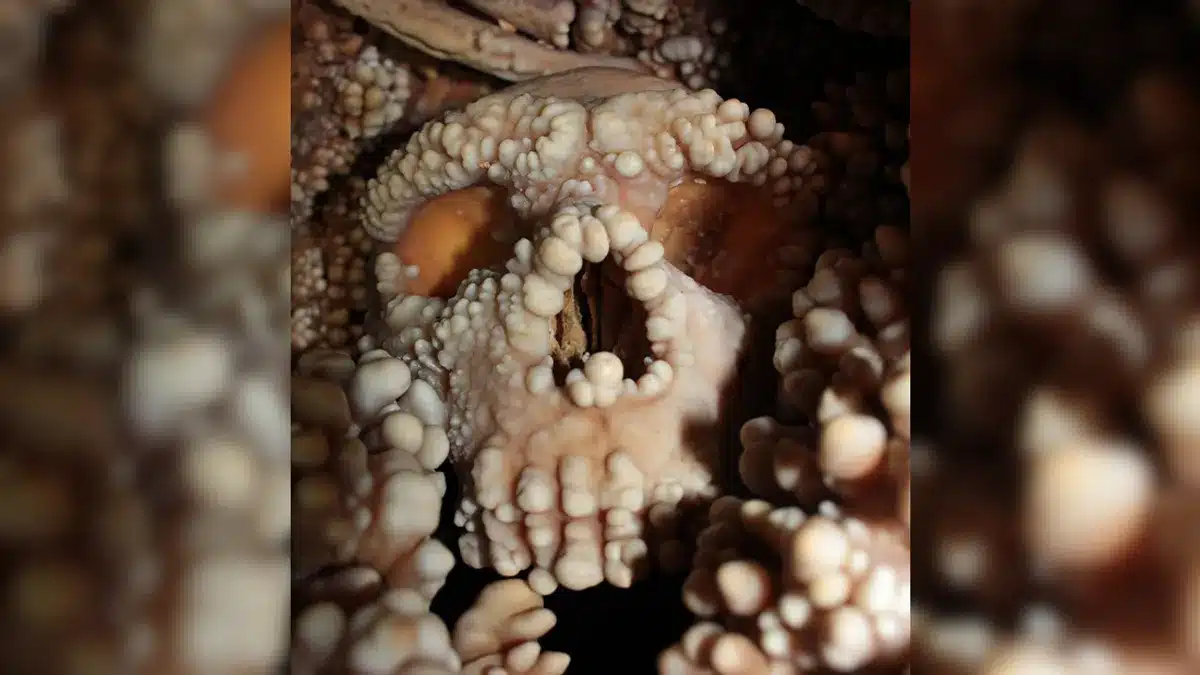

L’Homme d’Altamura dort depuis plus de 130 000 ans dans les profondeurs du système karstique de Lamalunga, au sud de l’Italie. Prisonnier de la roche, son squelette est recouvert de concrétions calcaires aux formes étranges, semblables à du popcorn. Impossible de l’extraire sans le détruire. Pourtant, c’est précisément cet emprisonnement qui a permis la conservation extraordinaire de structures osseuses habituellement trop fragiles pour traverser les millénaires.

Lorsque Costantino Buzi a pénétré pour la première fois dans cette grotte, il a immédiatement réalisé qu’il se trouvait face à quelque chose d’unique. La cavité nasale du spécimen était intacte, une découverte rarissime qui allait enfin permettre d’observer ce que personne n’avait jamais pu voir : l’intérieur du nez d’un Néandertalien.

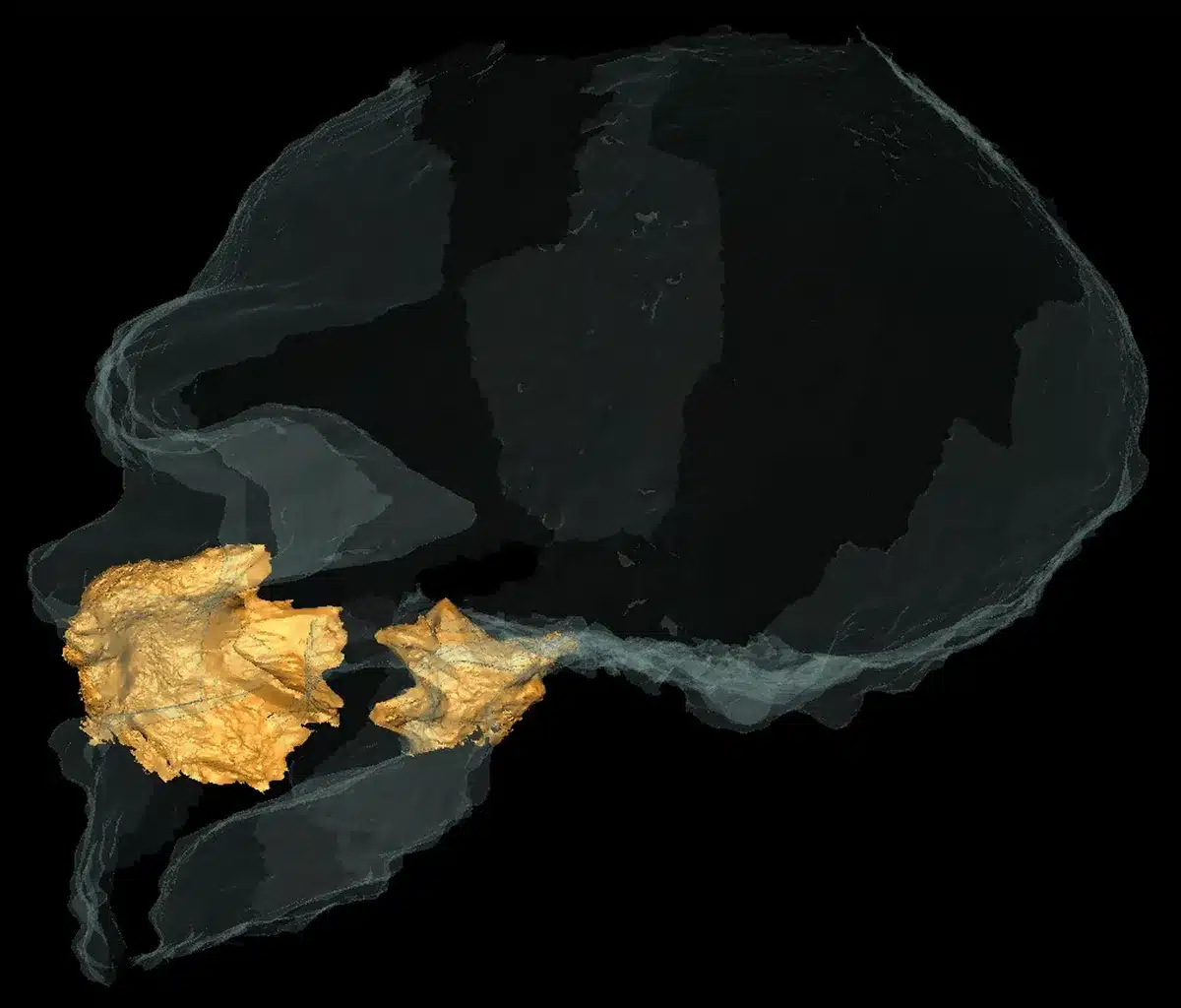

Grâce à une technologie endoscopique de pointe, l’équipe a réussi à reconstruire numériquement cette anatomie directement sur place, sans perturber les restes. Ce qui est apparu sur leurs écrans a immédiatement remis en question des hypothèses vieilles de plusieurs décennies.

Des théories qui s’effondrent

Jusqu’à présent, les scientifiques avaient imaginé l’existence de caractéristiques anatomiques spécifiques chez les Néandertaliens. Ces autapomorphies présumées incluaient notamment un renflement particulier de la paroi nasale et l’absence de paroi ossifiée au-dessus du sillon lacrymal. Ces adaptations auraient théoriquement permis à nos cousins de mieux résister aux températures glaciales de l’Europe préhistorique.

La réalité s’avère bien différente. Les observations de Buzi et son équipe sont sans appel : ces structures n’existent tout simplement pas. La cavité nasale de l’Homme d’Altamura ressemble étonnamment à celle des humains modernes, sans aucune modification particulière visible. Ces traits hypothétiques peuvent désormais être définitivement rayés de la liste des caractéristiques diagnostiques des Néandertaliens.

Crédit : Projet KARST PRINL’homme d’Altamura est célèbre pour être recouvert de concrétions ressemblant à du « popcorn ».Le paradoxe résolu

Crédit : Projet KARST PRINL’homme d’Altamura est célèbre pour être recouvert de concrétions ressemblant à du « popcorn ».Le paradoxe résolu

Cette découverte éclaire également d’un jour nouveau l’un des mystères les plus intrigants de la morphologie néandertalienne. Ces humains archaïques présentaient en effet une contradiction apparente : leur silhouette trapue et massive évoquait une adaptation évidente au froid, similaire à celle des populations humaines modernes vivant en haute latitude. Pourtant, leur grande ouverture nasale suggérait plutôt une origine tropicale, comme si leur nez avait été conçu pour des environnements chauds et humides.

Comment expliquer ce paradoxe déconcertant ? La réponse se trouve précisément dans cette cavité nasale enfin visible. Selon Buzi, la structure interne observée est parfaitement cohérente avec ce que l’on attend d’un visage massif devant fonctionner dans un climat rigoureux. Les Néandertaliens possédaient bel et bien un système adapté au froid, mais celui-ci suivait une logique différente de la nôtre.

Crédit : Costantino BuziReconstruction numérique de la cavité nasale de l’homme d’Altamura.Une évolution parallèle fascinante

Crédit : Costantino BuziReconstruction numérique de la cavité nasale de l’homme d’Altamura.Une évolution parallèle fascinante

Cette étude, publiée dans les prestigieux Actes de l’Académie nationale des sciences, révèle une vérité fondamentale : l’évolution ne suit pas un chemin unique. Face aux mêmes contraintes environnementales, les Néandertaliens ont développé leur propre solution pour conditionner l’air froid avant qu’il n’atteigne leurs poumons. Leur architecture faciale représente une réponse évolutive alternative, tout aussi efficace que la nôtre mais construite selon des principes distincts.

Cette découverte nous rappelle l’importance de ne jamais présumer de l’anatomie des espèces disparues. Elle souligne également la valeur inestimable des fossiles exceptionnellement bien conservés, véritables capsules temporelles qui nous permettent de corriger nos erreurs et d’affiner notre compréhension du passé. L’Homme d’Altamura, ce prisonnier de calcite, nous offre bien plus qu’un aperçu de l’anatomie néandertalienne : il nous enseigne l’humilité scientifique.