Sans le savoir, sur les trottoirs que nous empruntons quotidiennement, se sont noués des drames innommables et des actes d’un héroïsme inouï. Durant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation de Nice, il y a seulement huit décennies, sur le palier de notre immeuble, parfois même au cœur de notre appartement, des mains hideuses, haineuses ont raflé des familles entières, quand des résistants à l’immense courage œuvraient en secret à la chute du nazisme.

Pour que l’oubli et la routine n’altèrent en rien ces moments d’Histoire, des plaques fleurissent un peu partout à l’angle des rues. Comme au 37, boulevard Carabacel, où le marbre figera, ce vendredi 28 novembre 2025 à 18 heures, l’arrestation par la Gestapo du prêtre Alfred Daumas, le 11 novembre 1943.

« En plus de gérer les œuvres sociales du diocèse, il aide à exfiltrer des juifs étrangers et des réfugiés politiques », retrace Jean-Marc Giaume. L’adjoint au maire délégué à la Culture scientifique milite de longue date pour célébrer la mémoire de celui qui sera fait prélat d’honneur puis Juste parmi les Nations.

Dans des caches, attendre des faux papiers

Un parcours édifiant qui débute certainement en décembre 1942, lorsque l’homme d’Église, alors trentenaire, est approché par des membres du réseau André Gart, baptisé selon le surnom de guerre de Joseph Bass.

Après avoir établi des relais dans tout le sud-est de la France, ce résistant juif, né en Lituanie, cherche à s’ancrer sur Nice. En l’engageant comme « conseiller technique », le père Daumas lui offre une couverture idéale pour mener à bien ses missions. C’est donc depuis les bureaux de l’Œuvre que les comparses organisent convoyages et mises à l’abri.

Dans des caches provisoires en ville ou des maisons sûres du haut pays, des dizaines(1) d’exilés traqués attendent de faux papiers leur ouvrant la frontière de meilleurs lendemains, loin de la France vichyste et de ses rafles.

En septembre 1943, l’arrivée des soldats nazis change la donne

Mais en septembre 1943, le filet antisémite se resserre avec le remplacement des fascistes italiens abdicataires par les troupes allemandes.

Sous les ordres du Waffen-SS Alois Brunner, les arrestations se multiplient. Début novembre, Alfred Daumas n’y échappe pas. Proche des progressistes, aumônier des syndicats chrétiens, il n’est guère apprécié des franges pétainistes du diocèse et des milieux collaborationnistes. Dans la voiture qui le conduit au palais de l’Hermitage, où les services de renseignement vont l’interroger, le religieux se croit certainement trahi par un délateur.

Peut-être s’imagine-t-il déjà condamné à subir torture et déportation. Trop nombreux sont les camarades déjà emportés par la nuit et le brouillard.

Malgré tout, face aux officiers nazis qui le questionnent durant près de quatre heures, sa foi en l’homme et en Dieu ne flanche pas. Au péril de sa vie, pour sauver celles des autres, il ne livrera aucun nom. Faute de preuves à son encontre et sous la pression de Monseigneur Rémond, il sera finalement relâché. À peine la liberté recouvrée, le rescapé dépêche un émissaire jésuite à Marseille. Intervention salutaire sans laquelle Joseph Bass aurait sans doute été capturé puis assassiné.

Fomente la Libération du 28 août

Avoir tutoyé la mort en aurait découragé plus d’un. Il n’en fut rien pour ces résistants. Quelques mois après sa mésaventure, Alfred Daumas devient, dans le département, le n°2 du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France.

C’est à ce titre qu’il participe au comité insurrectionnel et fomente les ultimes combats du 28 août 1944, où l’occupant sera définitivement bouté hors de Nice.

S’ouvre ensuite le temps de la reconstruction. Tout un pays est à repenser. C’est donc fort de sa popularité que le prêtre humaniste tente l’aventure politique en se présentant aux élections législatives d’octobre 1945. Mais sans l’appui d’un parti, l’électron libre ne récolte que 6 % des voix. Une gifle. Le grand homme à l’imposante stature et au verbe haut se fera dorénavant plus discret sur la scène publique.

Blessé par l’injustice, mais porté par l’humanisme

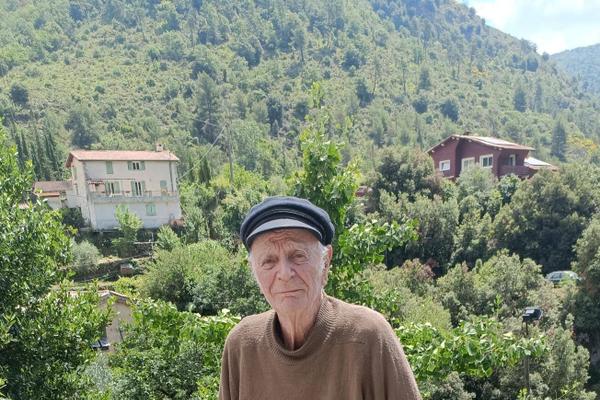

« Sa bonté était immense. Mais en privé, c’était un homme blessé par de terribles injustices », confie Michel Castello, dont la famille a accueilli le religieux des décennies durant.

L’historien Jean-Louis Panicacci, spécialiste de la période, acquiesce : « Lors de mes entretiens avec Alfred Daumas, j’ai noté ses divergences vis-à-vis de l’évêque Paul Rémond. Bien qu’ayant sauvé des enfants juifs, ce dernier était pétainiste. S’il avait découvert que l’un de ses prêtres faisait de la résistance, il aurait envisagé de le révoquer sur-le-champ. »

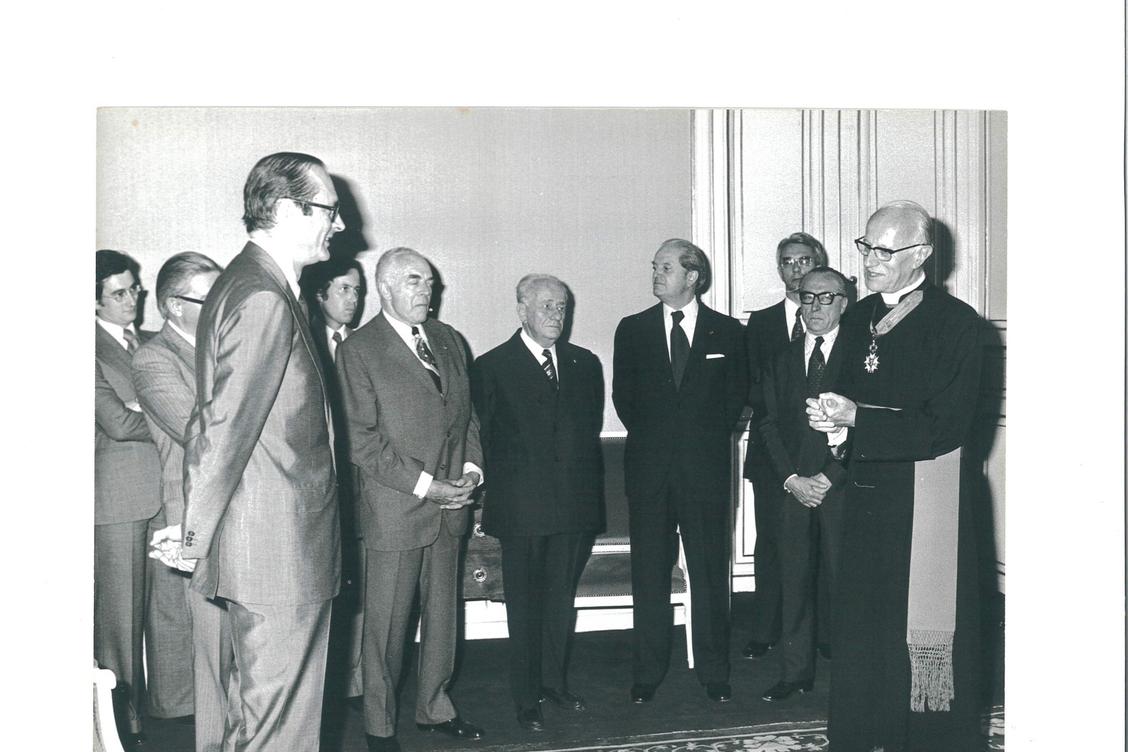

Le décès du prélat n’apaisera pas les ressentiments. Son successeur, Monseigneur Jean Mouisset, tentera en vain de réhabiliter son confrère… qui refusera toute fonction éminente. Il acceptera tout de même d’être fait prélat d’honneur de Sa sainteté en 1960, puis Commandeur de la Légion d’Honneur en 1975.

De ses années résistantes, Alfred Daumas ne laissera aucun écrit, préférant dispenser de brillantes conférences et œuvrer à la mémoire de son fraternel ami, René Cassin, principal inspirateur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

En 1987, en partie grâce au concours du prêtre, la dépouille du Prix Nobel de la paix est transférée au Panthéon. Les deux fidèles compagnons seront réunis dans le tombeau national, lorsque les Justes y feront symboliquement leur entrée, en 2007. En effet, un an après sa mort en 1997, Alfred Daumas sera reconnu par Yad Vashem comme un phare humaniste dans la nuit inhumaine.

(1). Aucune source ne permet d’identifier avec certitude la quantité de personnes secourues. L’historien Jean-Louis Panicacci estime leur nombre entre quarante et cinquante.